미키스 다이너

영화 <프레리 홈 컴패니언>을 본 다음 날 오전 늦게 미키스 다이너Mickey's Diner라는 식당에 브런치를 먹으러 간 적이 있다. <프레리 홈 컴패니언>은 동명의 라디오 쇼를 소재로 한 영화이다. 라디오 방송은 1974년부터 미국 미네소타 지역에서 방송되는 쇼인데 워낙 인기가 많아서 40년 넘게 진행되어 오고 있다. 보통 미네소타의 주도인 세인트 폴의 피츠제럴드 극장에서 라이브 공연을 진행하지만 명성이 자자해지면서 다른 주로 원정을 가기도 한다.

나는 유명하다는 이 라디오 방송에 대해 추억이 없지만 지역 사람들이 이 쇼에 가지는 애정은 대단하다. 라디오계의 ‘앤틱’이라고 할까. 2016년 7월에는 이 프로그램과 함께 나이를 먹어온 진행자인 개리슨 킬러Garrison Keillor의 마지막 쇼가 있었다. 라디오 명예의 전당에도 오른 개리슨 킬러는 아마 한국의 ‘전국노래자랑’을 30년 가까이 진행하고 있는 송해 씨와 비슷한 위치가 아닐까. 송해 씨가 아흔이라는 나이에도 활력이 있어 보인다면 개리슨 킬러는 다소 나른한 목소리로 편안함을 선사한다.

2006년에 만들어진 영화는 쇼의 진행자인 개리슨 킬러가 직접 각본을 쓰고 출연한다. 영화는 이 방송을 즐겨 듣다가 교통사고를 당한 ‘천사’가 등장하는 설정으로 만들어졌으며, 여전히 인기가 많은 실제와 달리 영화 속에서는 마지막 쇼를 앞두고 있다. 지역에서 많이 먹는 음식이나 지역과 관련한 유머와 음악 등이 포함되어 있어 모르는 사람은 모르고 지나가지만 이곳에 사는 사람들은 제대로 즐길 수 있는 영화다. 메릴 스트립이 가수로 분하여 부르는 노래의 가사에는 “루밥rhubarb~ 루밥~”이 흥겨운 리듬을 타고 흘러나온다. 미네소타에는 루밥파이가 유명하다.

내 눈길을 사로잡은 장면은 영화의 시작과 후반부에 나오는 미키스 다이너라는 식당이었다. 영화 속에서 쇼에 출연하는 가수들이 이 식당에서 밥을 먹곤 하는데 실내는 작고 겉모양은 기차 한 칸처럼 생겼길래 호기심에 한번 가봐야지 했다. 그런데 알고 보니 이 식당은 40년 넘게 진행해온 라디오 쇼보다 더 나이가 많았다. 1939년, 피로와 광기 속에서 전쟁이 막 시작되던 대공황 시기에 세인트 폴의 다운타운에 생긴 식당이다. 미국에서 10대 밥집(이런 순위를 별로 신뢰하지 않지만)으로 꼽힌 적도 있는 지역의 랜드마크 중 하나로 ‘대공황 시절의 분위기’를 느낄 수 있는 역사적 명소(historic places)로 등록된 장소였다. 놀라운 것은 24시간 365일 영업한다는 사실. 도대체 언제 쉬지?

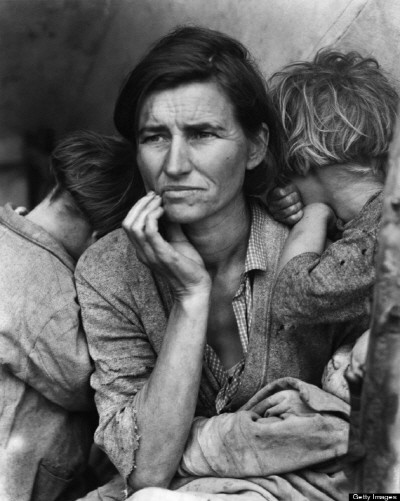

음식은 특별하지 않다. 지극히 평범한 메뉴들이다. 아침 식사로는 평범한 오믈렛과 평범한 팬케이크 등이 있고 일반 식사로는 평범한 버거들, 평범한 스튜, 평범한 스테이크 등이 있다. 예쁘게 모양내서 나오지도, 주인이 아주 친절하지도, 주변이 예쁘고 깔끔하지도 않다. 비좁은 공간이라 음식을 기다리며 조리과정을 모두 지켜볼 수 있었다. 감자튀김은 냉동된 것을 썼으며 해시브라운은 넓은 후라이팬의 한쪽 구석에 기름을 먹으며 차곡차곡 쌓여있었다. 요리사가 계란을 탁 터뜨린 후 뒤에 있는 쓰레기통으로 휙 버리는 빠른 손놀림이 하나의 볼거리였다. 비교적 값이 저렴하고 양이 많으면서 분주한 ‘밥집’이다. 세련되지는 않았지만 부담 없이 먹을 수 있는 기사식당 같다고 할까. 괜히 나는 살아보지도 않은 대공황 시기에 어울릴 밥집이라는 생각이 들었다. 이 평범한 음식조차 얼마나 평범하지 않았을까. 그 시기에는 단 한 끼를 해결하는 일도 결코 평범하지 않은 사람들이 많았을 테니까. 쓰레기통을 뒤지고 음식 찌꺼기도 주워 먹어야 하는 이들이 즐비했다.

그 시절, ‘가장’의 실직으로 전통적 성 역할이 붕괴하자 남성들은 수치심에 제 아내에게 더욱 폭력적으로 굴었다. “아내가 이웃 사람에게 음식을 얻어왔다는 이야기를 듣고 분노와 수치심에 자제력을 잃은 사람이 아내를 거의 죽도록 폭행하기도”(『자유를 위한 탄생 : 미국 여성의 역사』, 310쪽) 했다. 가부장제 속에서 직업이 없는 ‘가장’이란 인생의 낙오자가 되고, 그들은 가출, 알코올 중독, 급기야는 자살이라는 선택으로 몰리게 된다. 모멸감 때문에 자살하는 남성이 늘어나는 한편에서, 어떤 여성들은 살기 위해, 그리고 가족을 살리기 위해 먹거리를 챙기다가 남편에게 죽을 수도 있는 상황이었다. 밥 한 끼에 죽고 사는 문제가 달렸다. 밥과 자존심의 싸움이다.

도로시아 랭, <이민자 어머니>, 1936년. 사진의 모델은 완두콩 농장에서 일하던 플로렌스 오웬스 톰슨이라는 이민자. 7명의 아이를 키우는 32세의 어머니였으며 아이들이 잡아온 새와 주운 채소로 연명한다고 했다.

우리가 흔히 말하는 대공황 상황은 그러나 대부분 백인의 기준이다. “우리의 아내들, 그들은 상점에 가서 콩 한 자루, 밀가루 한 자루 그리고 비계가 많은 고기 한 점을 가져다 요리를 할 수 있었다.”(위의 책, 310쪽)고 설명하는 흑인 남성의 목소리를 들어보자. 대공황 이전에도 궁핍했던 흑인의 경우는 궁핍했던 경험이 어려운 시기에 “하나의 큰 이점으로 작용”하였다고 한다. 별 볼 일 없는 식재료로 어떻게든 먹을만한 음식을 만들어내야만 했던 가난한 여성들의 ‘능력’을 짐작할 수 있는 대목이다.

밀려드는 손님들 틈에서 어느덧 내가 주문한 음식이 나왔다. 커피는 그날 운이 없었는지 약간 신맛이 나서 별로였고 해시브라운은 좀 퍼석했다. 소고기가 들어간 스튜가 다행히 맛있었고 옆에서 사람들이 먹던 블루베리 펜케이크 맛이 궁금했지만 혼자 그 많은 음식을 다 먹을 수는 없었다. 맛으로 따지면 훨씬 맛있는 식당이 많다. 그러나 오래된 식당이라 단골이 있고 특이한 건물 모양 때문에 나처럼 굳이 찾아오는 사람들이 꾸준히 있는 모양이다. 그 비좁은 공간에 들어오기 위해 입구에는 줄을 서서 기다리는 사람들이 계속 이어졌다. 배고픈 시절 배부르게 먹을 수 있었던 식당은 이제 잘 먹는 시절의 저렴한 식당으로 자리 잡았다.

밥을 먹으며 맞은편 칠판 위에 적힌 문구를 읽었다. “당신이 나를 존중한다면 나도 당신에게 친절하겠습니다. 그러나 당신이 나를 존중하지 않는다면 나도 당신에게 친절하지 않을 겁니다.” 실은 이 식당에서 내가 가장 마음에 들었던 점이다. 24시간, 365일 영업을 하려면 온갖 ‘고객’들을 만나게 될 것이다. 돈 내고 밥 먹으면서 마치 사람의 인격까지 돈으로 산 듯 막무가내로 굴며 ‘갑질’할 태세를 갖춘 고객님들을 향한 경고 문구다. 세련되지 않은 저렴한 음식을 만들고 먹는 사이라고 해서 인격적 존중마저 저렴해져서는 안 되는 법이니까.

다 먹고 식당 앞에서 얼쩡거리는 나에게 지나가는 사람이 “사진 찍어줄까요?”라고 물어보았다. 사람들이 평소에 이 식당을 배경으로 사진을 많이 찍는다는 사실을 알 수 있었다. 그러고 보니 눈에 들어왔는데 주변에 사진 찍는 사람들이 곳곳에 있었다. 사람들은 이야기가 있는 장소에 몰리는 법이다. 많은 사람들이 이야기가 있는 오래된 장소와 기분을 환기시키는 새로운 장소 사이를 오가며 산다. 영화촬영지에 찾아가거나, 역사적 인물이 머물던 집을 찾는 마음은 아마 그 이야기 때문이겠지. 2010년대에도 여전히 옛날 라디오 방송을 사랑하듯이.

이라영(예술사회학 연구자)

프랑스에서 예술사회학을 공부했다. 현재는 미국에 거주하며 예술과 정치에 대한 글쓰기를 이어가고 있다. 지은 책으로 『여자 사람, 여자』(전자책), 『환대받을 권리, 환대할 용기』가 있다.

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[더뮤지컬] 우리는 왜 뮤지컬 <매디슨 카운티의 다리>를 보고 눈물 흘리는가](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250520-574feaa1.jpg)

![[예스24 리뷰] ‘미친 매지’에서 연쇄살인마까지, 여성의 괴물들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250402-fe92630f.jpg)

jijiopop

2017.05.30