에피소드 1

A는 B의 최근 소식을 상세히 알고 있다. B랑 언제 그렇게 연락을 하고 지냈냐는 질문에 A는 심드렁하게 말한다. 만난 적 없어. 페이스북에서 봤어.

에피소드 2

짜증나는 전 직장 상사가 아직도 후배들을 괴롭힌다는 소식에 친구공개로 비난의 글을 올렸다. 팔로워도 아닌 직장 동료가 뜬금없이 따진다. 왜 자기 욕을 하냐며…….

에피소드 3

모르는 사람에게 친구신청이 들어온다. 직업, 학교, 친구, 가족관계, 나와 함께 아는 친구 숫자. 승인을 할지 보류할지 결정하는데 채 3분도 걸리지 않는다.

앞선 일화는 개인적 일화이면서 꽤 보편적인 일화일 것이다. 친구들을 앞에 두고도 SNS에 몰두하고, SNS 친구가 진짜 친구인 냥 착각하고, ‘좋아요’ 숫자가 인기라고 착각하는 사람들 사이에서 우리는 SNS를 떠나 사회적 관계를 이야기할 수 없는 시대 속에 살고 있다. SNS는 꽤 손쉽게 사람들 사이를 이어준다. ‘친구’를 맺은 사람과 그의 친구의 친구까지 실타래처럼 얽혀있기 때문이다. 반면 SNS는 일방적으로 친구 맺기를 거절하거나, 친구를 끊어낼 수 있는 지극히 배타적인 공간이기도 하다. 우리는 이렇게 SNS를 통해 또 다른 사회를 구성하고, 또 다른 친구를 사귀고, 그 속에 또 다른 나의 집을 짓는다. 이 대화에는 입이 필요 없다. 모두 손가락으로 대화를 나눈다.

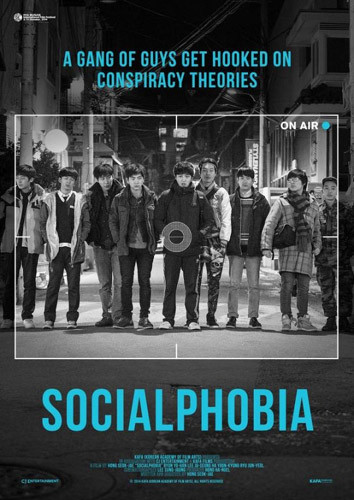

홍석재 감독의 <소셜포비아>는 21세기, 지금 우리의 현실과 가장 밀착된 SNS를 소재로 제작된 영화다. 가장 뜨겁고 이슈가 될 만한 소재지만, 이미 너무 많이 알고 있어서 뻔할 수 있다는 단점도 있다. 이를 매끈하게 뛰어넘기 위해 홍석재 감독은 SNS라는 가상세계에 빠진 사람들이 특이한 일부가 아니라, 지금 우리 한국에 살고 있는 평범한 젊은이들이라는 사실을 강조한다. 그래서 어두컴컴한 피씨방이 아니라, 영화에 주로 등장하는 곳은 젊은이들이 사회라는 전쟁터에 나가기 위해 칼을 가는 대학 강의실과 노량진 학원가이다. 탈영병의 자살 뉴스에 레나(하윤경)는 무심하게 악플을 단다. 그녀의 악플에 분노한 네티즌들은 아이디를 추적하여 레나의 신상을 턴다. 일부 네티즌은 현피 원정대에 참가하여 레나의 집을 찾아가고, 그 과정은 인터넷으로 생중계된다. 호기롭게 찾아간 현피 원정대를 맞이한 것은 목을 맨 레나의 시체다. 현피 원정대는 역으로 자살을 종용한 집단으로 낙인찍혀 다시 네티즌들에게 포위된다. 살아남기 위해서 이들이 해야 할 일은 레나의 죽음에 얽힌 실체다. 전쟁 같은 댓글의 소동 속에 밝혀진 레나의 정체는 충격적이다. 동시에 나와 늘 함께 하던 친구조차 믿을 수가 없다.

<소셜포비아>는 인터넷 문화를 넘어 어디서든 접속 가능한 스마트폰을 통해 창조된 새로운 언어와 문화에 직조된 신세계를 보여주고, 눈과 머리는 가상세계에 두고 있지만 두 발은 처참한 현실에 깊이 박힌 젊은이들의 현실을 보여준다. 인터넷 카페나 SNS에서는 근사한 이름의 아이디를 가지고 마치 보스처럼 군림하지만, 현실 속에서는 텅 비어있는 우리 시대의 청춘들이 살아가는 풍경은 스산하기만 하다. 이를 통해 우리가 만든 가상의 신세계 역시도 우리 현실과 꼭 닮은 전쟁터란 사실을 보여준다. 하지만 한 가지 다른 점이 있다. 모든 일에 책임을 져야 하는 현실과 달리, 가상의 세계에서는 폭탄을 툭 던져 놓고, ‘아님 말고’라는 태도로 그 누구도 책임을 지지 않는다. 가해자는 있지만 그 실체가 없는 유령의 도시인 셈이다.

<소셜포비아>가 던지는 묵직한 성찰과 두려움은 이미 현실과 가상의 경계가 사라져버린 우리 현실을 반영하고 있기 때문이다. 가상현실의 역사를 되짚어 가자. 아이러브스쿨과 싸이월드에서 트위터와 페이스북으로 옮겨가는 사이, 우리는 포맷과 리셋을 통해 과거를 지우고 매끈하게 새로운 공간으로 이동했다. 진짜 친구들로 시작했던 소셜의 관계는 어느 순간, 가상의 페친으로 변했다. 문제는 심드렁하게 좋아요를 눌러대는 그와 내가 나눈 대화의 실체는, 내가 알고 있는 사람이 정말 그 사람인지 알 수 없다는데 있다. <소셜포비아> 속 주인공들은 취업의 불안과 그로 인한 분노를 SNS를 통해 배설한다. 하지만 함께 밥을 먹는 친구의 정체조차 알 수 없다는 사실은 진정한 공포가 되어 돌아온다.

SNS의 자판을 따르면 한글로 ‘눈’이 된다는 점은 아이러니하게도 SNS의 실체를 반영한다. 직접 눈을 마주하고 얘기할 수 없는 이야기를 쏟아내는 것은 모두 현실과 유리된 도피다. 그 도피 속에 똬리 튼 괴물은 멀리 있는 것이 아니라, 이미 나의 친구 혹은 내 속에 움트고 있는 건지도 모른다. 영화의 제목인 ‘소셜포비아’는 사회적이란 뜻의 ‘소셜’과 공포증이란 뜻의 ‘포비아’가 합쳐진 단어로, 사람들 앞에서 불안을 경험한 후 사회적 상황을 회피하고 사회적 기능이 저하된 정신과적 질환의 이름이다. 더불어 익명성 뒤에 감춰진 폭력이 현실의 물리적 폭력으로 발전하는 그 전환을 통해, 익명의 마녀사냥이 오락적 유희로 전락하는 가운데 둔감해지는 죄의식은 서슬 퍼런 칼날처럼 날카로운 무기가 된다. <소셜포비아>는 바로 그 한가운데로 관객들을 밀어 넣는다. ‘아님 말고’라며 허공을 향해 내던진 칼날이 부메랑이 되어 내 눈앞으로 되돌아오는 광경을 상상해 보라고 말이다.

[추천 기사]

- 마음의 지도를 그리는 여행 <와일드>

- <백설공주 살인사건> 세 치 혀와 세 마디 손가락이라는 흉기

- <빅 아이즈> 버튼인 듯 버튼 아닌 버튼 같은 조롱

- <나이트 크롤러> 상처 난 속살에 뿌린 소금

- 추락하는 것은 날개가 있다 <버드맨>

최재훈

늘 여행이 끝난 후 길이 시작되는 것 같다. 새롭게 시작된 길에서 또 다른 가능성을 보느라, 아주 멀리 돌아왔고 그 여행의 끝에선 또 다른 길을 발견한다. 그래서 영화, 음악, 공연, 문화예술계를 얼쩡거리는 자칭 culture bohemian.

한국예술종합학교 연극원 졸업 후 씨네서울 기자, 국립오페라단 공연기획팀장을 거쳐 현재는 서울문화재단에서 활동 중이다.

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[송섬별 칼럼] 저기서부터 여기까지 몽땅 ①](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250507-df966cd9.png)

![[송섬별 칼럼] · · · - - - · · ·](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250424-efbfaa92.png)

서유당

2015.03.18