< Pablo Casals, [출처: 위키피디아] >

바흐의 <무반주 첼로 모음곡>을 거론하면서 스페인 태생의 첼리스트 파블로 카잘스(1876~1973)를 빼놓을 수 없습니다. 그가 열세 살 때의 일입니다. 1889년이었지요. 바르셀로나에 유학중이던 카잘스는 그 해에 풀 사이즈 첼로를 처음으로 갖게 됩니다. 당시 그는 시립음악학교에 다니면서 밤에는 카페 ‘파하레라’에서 연주를 하고 있었지요. ‘파하레라’는 스페인 말로 ‘새장’이라는 뜻입니다. 어린 카잘스가 용돈을 벌던 곳이었던 동시에, 첼리스트로서의 실전 감각을 키우던 ‘연습무대’이기도 했습니다. 카탈루냐의 시골마을 ‘벤드렐’의 성당 오르가니스트였던 아버지는 일주일에 한 번씩 아들을 찾아와 잘 지내고 있는지 살펴보곤 했지요. 그날도 그랬습니다. 바르셀로나에 온 아버지가 어느새 훌쩍 자란 아들을 위해 풀 사이즈 첼로를 사줬습니다. 카잘스는 아버지에게 카페에서 연주할 독주곡 악보도 사야 한다고 말했습니다. 그래서 부자는 부둣가의 어느 고서점을 함께 찾아갑니다.

그 다음부터의 이야기는 잘 알려져 있습니다. 카잘스는 먼지를 뒤집어 쓴 악보 더미 속에서 “아주 오래돼 변색된 악보 다발”을 발견합니다. 주지하다시피 그 고색창연한 악보는 바흐의 <무반주 첼로 모음곡>이었지요. 1번부터 6번까지, 한 곡도 빠지지 않은 온전한 ‘전곡 악보’였습니다. 열세 살의 카잘스는 매우 흥분했을 겁니다. 풀 사이즈 첼로에 기가 막힌 악보까지 발견했으니 마치 구름이라도 탄 기분이었을 겁니다.

한데 문제는 후대 사람들의 오해와 왜곡입니다. 어린 카잘스의 발견이 한 편의 ‘기적’으로 점점 신화화되면서, 급기야는 바흐 이후에 한 번도 연주된 적이 없었던 ‘전설의 모음곡’을 열세 살의 아이가 어느 날 갑자기 발견한 것처럼 회자되기 시작한 것이지요.

하지만 사실과 다릅니다. 실제로 <무반주 첼로 모음곡>은 1825년경 프랑스 파리에서 인쇄된 악보로 처음 출판됐고, 카잘스 앞 시대의 첼리스트들도 이 ‘모음곡’ 중 일부를 종종 연주하곤 했습니다. 물론 카잘스 본인도 <무반주 첼로 모음곡>을 ‘내가 처음 발견했다’고 말한 적이 한 번도 없습니다. 다만 그는 자신이 발견한 악보를 연습하고 또 연습해 스물다섯 살 되던 해에 처음으로 공개 연주회를 갖지요. 물론 전곡 연주는 아니었습니다. 카잘스는 “모음곡 가운데 한 곡을 연주했다”고 자신의 회고록 『첼리스트 카잘스, 나의 기쁨과 슬픔』(한길아트, 2003년)에서 밝히고 있습니다.

이 불세출의 첼리스트에 의해 ‘유명’해진 <무반주 첼로 모음곡>은 바흐가 괴텐 궁정의 악장이었던 시절(1717~1723년)에 쓴 곡입니다. 작곡연도를 1720년으로 추정하고 있으니 바하가 마흔다섯 살 때였습니다. 지난 회에서 잠시 언급했던 것처럼, 첫 번째 아내 마리아 바르바라가 갑자기 세상을 떠난 해였습니다. 하지만 음악가로서의 바흐는 한창 물이 올랐을 때였지요. 많은 예술가들이 40대에 이른바 ‘걸작의 숲’에 들어서곤 하는데 바흐도 예외가 아니었습니다. 게다가 당시 바흐가 근무했던 괴텐 궁정의 영주 레오폴드는 칼뱅파 개신교도였기에 의전용 교회음악을 별로 탐탁찮게 여겼습니다. 덕분에 바흐는 세속적인 음악에 집중할 수 있었지요. 오늘날 연주되는 바흐의 많은 기악 걸작들이 이 시절에 태어납니다. 그중에서도 <무반주 첼로 모음곡>은 <무반주 바이올린 소나타와 파르티타>, <브란덴부르크 협주곡> 등과 더불어 이 시기의 바흐를 대표하는 기악곡입니다.

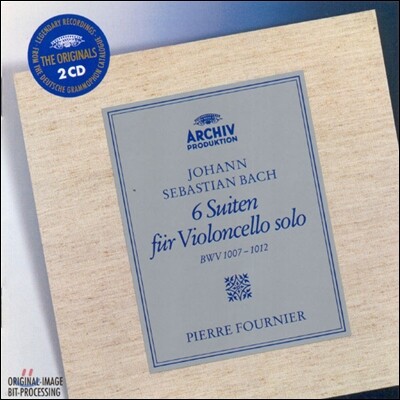

파블로 카잘스 : 무반주 첼로 모음곡(1954)

기본 구성은 ‘네 개의 춤곡’이지요. 알라망드(Allemande), 쿠랑트(Courante), 사라방드(Sarabande), 지그(Gigue). 이 네 개의 전형적인 춤곡을 기본 뼈대로 삼는 것은 당시 독일 작곡가들이 ‘모음곡’을 쓰던 일반적 방식이었습니다, 바흐는 거기에 더해 맨 앞에 전주곡을 뜻하는 ‘프렐류드’(Prelude)를 배치함으로써 곡 전체의 주제와 분위기를 드러냅니다. 또 ‘사라방드’와 ‘지그’ 사이에 다른 춤곡들을 간주곡 풍으로 삽입해 약간의 변화를 시도하기도 합니다. 예컨대 미뉴에트(Menuet), 가보트(Gavotte), 부레(Bourree) 등이 그것이지요.

결국 이 음악을 제대로 듣기 위해선 기본이 되는 네 개의 춤곡에 집중할 필요가 있습니다. 가장 먼저 등장하는 ‘알라망드’는 보통 템포의 빠르기에 약간 묵직한 느낌을 전해줍니다. 이어지는 ‘쿠랑트’는 프랑스어로 ‘달리다’라는 뜻인데, 가장 빠른 템포로 활달한 분위기를 풍기는 춤곡이지요. 반면에 쿠랑트 다음에 곧바로 이어지는 ‘사라방드’는 가장 템포가 느리고 장중합니다. 쿠랑트와 사라방드는 그렇듯이 어깨를 맞대고 ‘빠름과 느림’의 댓구를 이룹니다. 마지막으로 ‘지그’는 약간 빠른 템포로 진행되는 3박자의 춤곡이지요.

또 다른 별미는 화성입니다. <무반주 첼로 모음곡>을 듣고 있노라면 마치 여러 대의 첼로가 동시에 연주하고 있는 듯한 착각이 듭니다. 이른바 중음주법(더블 스토핑)이 수시로 등장하면서 기가 막힌 화음을 만들어내기 때문이지요. 1번부터 6번까지의 모음곡 중에서도 특히 ‘3번’에서 그런 특징이 잘 드러납니다. 프렐류드부터 현란한 더블 스토핑이 펼쳐지면서 듣는 이를 황홀하게 만듭니다. 모두가 잠든 한밤중, 혹은 비 내리는 새벽도 좋겠네요. 바흐가 전해주는 더블 스토핑의 짜릿함에 한번쯤 빠져보시길 권해 드립니다.

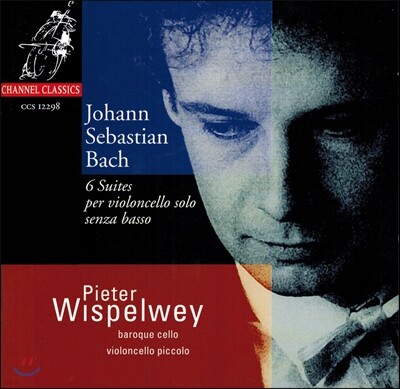

채널예스 새 연재 칼럼 “내 인생의 클래식 101”은 이 지면을 통해 소개한 음반을 이 글을 읽으신 독자분들께서 직접 들어보시기를 적극적으로 권유하는 칼럼입니다. 이 글을 읽으시고, J.S. 바흐 <무반주 첼로 모음곡>으로 소개한 음반을 구매하신 분께 예스포인트 3000원을 적립해 드립니다. 말머리로 [구매완료]를 적으시고, 이 글에 대한 여러분의 느낌을 자유롭게 작성해주시면, 10월 15일에 예스포인트를 지급해 드리겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. |

||

Pablo Casals 바흐: 무반주 첼로 모음곡 - 파블로 카잘스 (Bach: The 6 Cello Suites)

출판사 | MONO POLY

문학수

1961년 강원도 묵호에서 태어났다. 까까머리 중학생 시절에 소위 ‘클래식’이라고 부르는 서양음악을 처음 접했다. 청년시절에는 음악을 멀리 한 적도 있다. 서양음악의 쳇바퀴가 어딘지 모르게 답답하게 느껴졌기 때문이다. 게다가 서구 부르주아 예술에 탐닉한다는 주변의 빈정거림도 한몫을 했다. 1990년대에 접어들면서부터 음악에 대한 불필요한 부담을 다소나마 털어버렸고, 클래식은 물론이고 재즈에도 한동안 빠졌다. 하지만 몸도 마음도 중년으로 접어들면서 재즈에 대한 애호는 점차 사라졌다. 특히 좋아하는 장르는 대편성의 관현악이거나 피아노 독주다. 약간 극과 극의 취향이다. 경향신문에서 문화부장을 두차례 지냈고, 지금은 다시 취재 현장으로 돌아와 음악담당 선임기자로 일하고 있다.

2013년 2월 철학적 클래식 읽기의 세계로 초대하는 <아다지오 소스테누토>를 출간했다.

![[큐레이션] 독주회 맨 앞줄에 앉은 기분을 선사하는 시](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250910-a343a9af.png)

![[미술 전시] 론 뮤익 개론서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-49a532fe.jpg)

![[클래식] 마음을 새롭게 하는 음악들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250123-eb5bd1db.jpg)

![[클래식] 연말에는 이 음악 어떠세요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241231-696de8cc.jpg)

오스틴

2020.08.27

정원선

2014.08.28

marie23

2012.11.26

더 보기