뜨거운 여름에 만나는 시원한 라틴 록 명반 - 산타나(Santana)

오늘은 ‘라틴 록의 황제’라 불리는 산타나의 최대 히트작 < Supernatural >을 준비했습니다. 흥겨운 라틴 리듬에 맞춰 신나게 흔들어보시죠!

2011.07.25

긴 장마가 끝나고 뜨거운 여름이 찾아왔습니다. 여름과 잘 어울리는 음악을 꼽으라면 라틴 음악을 들 수 있는데요. 라틴 사람들의 열정만큼이나 뜨겁고 흥겨운 음악이 바로 정열의 라틴 음악입니다. 오늘은 ‘라틴 록의 황제’라 불리는 산타나의 최대 히트작 < Supernatural >을 준비했습니다. 흥겨운 라틴 리듬에 맞춰 신나게 흔들어보시죠!

산타나(Santana) < Supernatural >(1999)

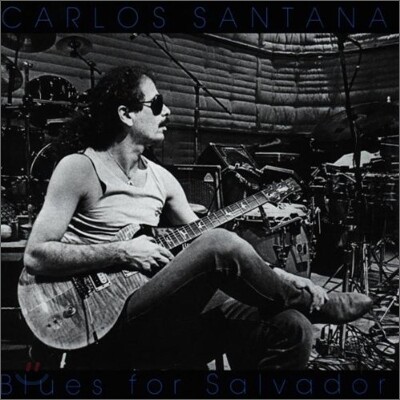

1980년대부터 1990년대 말까지 산타나(Santana)는 ‘위기의 남자’로 전락했다. 팝 성향이 강화된 1979년의 < Marathon >에서부터 1987년의 명상 앨범 < Blues For Salvador >를 거쳐 1994년의 < Santana Brothers >까지, 용트림을 연일 토하던 1970년대와 비교해 음악적, 상업적으로 참패를 거듭할 뿐이었다. 라틴 록에서 탈피해 동분서주하며 이런저런 장르를 무차별 시도했지만 회복의 기미는 보이질 않았다. 아무도 이 라틴 록의 거장이 현실 무대로 화려히 컴백할 거라 예상치 못했다.

그는 고민에 고민을 거듭했다. 끝이 보이질 않는 블랙홀 속에서 탈출할 방도를 필사적으로 모색했다. 하지만 뾰족한 해결책을 발견치 못한 채 칩거에 들어갈 수밖에 없었다. 자신만의 시간을 갖고 부족한 것이 과연 무엇인지를 찾아 헤맸다.

우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다.

아아, 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다.(만해 한용운 스님의 ‘님의 침묵’)

그에겐 이 시처럼 어느새 곁에서 사라져버린 ‘님의 존재’가 절실했다. 번뜩이는 음악적 아이디어 같은 추상적 산물이든, 실제 인물이든 상관은 없었다. 자신을 다시금 우뚝 서게 할 그 무언가가 도래해야만 했다. 우선 잃어버린 자신감과 자존심을 되찾는 것이 급선무였다.

지성이면 감천이라고, 1996년 즈음에 드디어 일이 터졌다. 아리스타(Arista) 레코드사의 사장이자 미국 대중음악계의 넘버 원 파워 맨인 클라이브 데이비스(Clive Davis) 아리스타 사장이 러브 콜을 보내온 것이다. 그는 ‘당신은 할 수 있다’며 기운을 북돋아 주었다. 산타나도 손을 맞잡으며 폴리그램에서 아리스타로 옮겨 둥지를 새로이 텄다. 둘은 치밀한 계획 하에 무려 3년여 동안 신작의 얼개를 잡아가며 작업에 내실을 기했다. ‘님’은 그렇게 또 다른 형상(形象)으로 재림(再臨)해 산타나에게 생명수를 가득 안겼다.

이런 과정 속에 등장한 1999년 음반 < Supernatural >에 대한 세간의 반응은 가히 폭발적이었다. 그래미상 11개 부문에 노미네이트 되어 올해의 레코드, 올해의 곡(「Smooth」), 올해의 앨범, 최우수 팝 연주(「Maria Maria」), 최우수 팝 협연(「Smooth」), 최우수 팝 인스트루멘탈(「El farol」), 최우수 록 연주(「Put your lights on」), 최우수 록 인스트루멘탈(「The calling」), 최우수 록 앨범, 올해의 노래(「Smooth」)등 총 8개 부문을 수상하는 메가톤급 핵폭탄의 위력을 발했다. 판매고 또한 대박을 터뜨려 미국에서만 1400만장이 팔려나갔다. 앨범은 작품성과 대중성을 양수겸장(兩手兼掌)하며 단숨에 명반의 반열로 솟구쳐 올랐다.

무엇보다 앨범의 매머드 히트는 클라이브 데이비스 사장의 용의주도한 전략이 올린 개가였다. 그는 그 무렵 리키 마틴(Ricky Martin)을 비롯하여 제니퍼 로페즈(Jenifer Lopez), 마크 앤소니(Marc Anthony)등에 의해 주도된 소니 뮤직의 라틴 팝이 수면 위의 부표(浮漂)로 떠오르고있는 상황을 재빨리 간파, 이 방면 개척자이자 고수인 산타나에게 구애의 손길을 내밀어 대항전선을 형성하고자 했다. 한마디로 시운(時運)을 겨냥했던 것이다.

하지만 그 수준에서 그치지는 않았다. 클라이브 데이비스는 출발점에서부터 복잡다단한 설계도를 머리 속에 완벽히 그리고 있었다. 그는 소니 뮤직이 라틴 록 신성(新星)들의 섹슈얼리티를 무기로 내세운 것과 어떤 식으로 달리 가야할 것인가를 고민했다. 마침내 가닥은 ‘신구 세대의 통합’, ‘세대 아우르기’를 목표로 젊은 피를 수혈하는 쪽으로 잡았다. 그리하여 「Smooth」의 롭 토마스(Rob Thomas), 「Maria Maria」의 와이클레프 진(Wyclef Jean), 「Love of my life」의 데이브 매튜스(Dave Matthews), 「Put your light on」의 에버래스트(Everlast), 「Do you like the way」의 로린 힐(Lauryn Hill) 등 젊은 가수들을 산타나와 묶었다. 말하자면 다방면의 능력 있는 후배들의 원조로 산타나를 초신성(超新星)으로 만들려는 복안.

사람 좋은 외모에서 짐작할 수 있듯이 음악성과 인성을 두루 겸비한 산타나가 호출하자 그들은 한달음에 스튜디오로 달려왔다. ‘힙합 마에스트로’ 와이클레프 진을 피쳐링한「Maria Maria」에서 느낄 수 있는 ‘카를로스 산타나 만세!’(가사는 ‘비바 카를로스 산타나’가 아니지만)의 경배 분위기가 말해준다. 클라이브 데이비스는 내심 ‘후배들의 산타나에 대한 헌정’이 전해줄 장유유서(長幼有序)적 감동이 앨범에 반영되기를 바랐음에 분명하다.

피니시 블로우(Finish Blow)는 결국 음악의 몫!

일련의 준비 과정들이 훌륭하더라도, 속된 말로 ‘음악이 아니면’ 다 된밥에 재 뿌리는 격일뿐이다. 이 지점에서 산타나의 30년 내공이 천연히 빛을 발한다. 게스트들 각각의 취향에 맞춰주면서도 자신의 장기인 라틴 록의 근본을 고수하는 능력이 일품이다. 후배들 역시 욕심을 자제하고 ‘팀 플레이’에 주력, 앨범의 전체성을 높이는데 기여했다. 이른바 ‘상호 맞춤형 서비스’라고나 할까. 라틴 록의 최대 장점인 중용의 미학이 위력을 발휘한 덕분이다.

기타 록과 브라스 사운드가 흥겨운 「Smooth」(빌보드 싱글 차트 1위), 힙합을 접목시킨 「Maria Maria」(1위)와 「Do you like the way」, 데이브 매튜스가 노래하는 「Love of my life」, 어쿠스틱 기타 스트로크 위로 비장미를 표출하는 「Put your light on」, 아프리카의 토속적 향취를 빌려온 「Africa bamba」등, 다양한 스타일을 품에 안았지만 기초를 굳건히 받쳐주는 것은 분명 산타나의 ‘노래하는 듯 생명력이 넘치는’ 라틴 기타 사운드이다. 장르를 융화할 줄 아는 편안한 ‘기타 톤’은 조금도 녹슬지 않았다. 대가(大家)의 손맛이란 바로 이런 것!!

산타나의 1인 작품이 아닌 클라이브 데이비스의 입김이 지배한 ‘음악산업의 소산’이라는 점에서 덜 평가받은 측면도 있지만 너무도 상업적인 세기말 팝의 풍토를 꾸짖는 한 노장의 조용하나 힘에 찬 경고문의 성격은 상황불문하고 비수처럼 듣는 이의 가슴을 찌른다. 진실로 중요한 것은 컨텍스트 아닌 텍스트임을, 바로 ‘음악’임을 그는 작품을 통해 웅변한다.

누구도 반론을 제기하지 못할 세기말의 명작! 베테랑의 대다수 음반들이 음악적 완성도와는 별개로 자동 폐기처분되는 이 땅의 척박한 현실을 돌아볼 때 앨범의 의미가 한층 우리한테도 ?별히 와 닿는 것은 두말할 나위가 없다.

글 / 배순탁(greattak@izm.co.kr)

제공: IZM

제공: IZM

(www.izm.co.kr/)

산타나(Santana) < Supernatural >(1999)

1980년대부터 1990년대 말까지 산타나(Santana)는 ‘위기의 남자’로 전락했다. 팝 성향이 강화된 1979년의 < Marathon >에서부터 1987년의 명상 앨범 < Blues For Salvador >를 거쳐 1994년의 < Santana Brothers >까지, 용트림을 연일 토하던 1970년대와 비교해 음악적, 상업적으로 참패를 거듭할 뿐이었다. 라틴 록에서 탈피해 동분서주하며 이런저런 장르를 무차별 시도했지만 회복의 기미는 보이질 않았다. 아무도 이 라틴 록의 거장이 현실 무대로 화려히 컴백할 거라 예상치 못했다.

|

그는 고민에 고민을 거듭했다. 끝이 보이질 않는 블랙홀 속에서 탈출할 방도를 필사적으로 모색했다. 하지만 뾰족한 해결책을 발견치 못한 채 칩거에 들어갈 수밖에 없었다. 자신만의 시간을 갖고 부족한 것이 과연 무엇인지를 찾아 헤맸다.

우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다.

아아, 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다.(만해 한용운 스님의 ‘님의 침묵’)

그에겐 이 시처럼 어느새 곁에서 사라져버린 ‘님의 존재’가 절실했다. 번뜩이는 음악적 아이디어 같은 추상적 산물이든, 실제 인물이든 상관은 없었다. 자신을 다시금 우뚝 서게 할 그 무언가가 도래해야만 했다. 우선 잃어버린 자신감과 자존심을 되찾는 것이 급선무였다.

지성이면 감천이라고, 1996년 즈음에 드디어 일이 터졌다. 아리스타(Arista) 레코드사의 사장이자 미국 대중음악계의 넘버 원 파워 맨인 클라이브 데이비스(Clive Davis) 아리스타 사장이 러브 콜을 보내온 것이다. 그는 ‘당신은 할 수 있다’며 기운을 북돋아 주었다. 산타나도 손을 맞잡으며 폴리그램에서 아리스타로 옮겨 둥지를 새로이 텄다. 둘은 치밀한 계획 하에 무려 3년여 동안 신작의 얼개를 잡아가며 작업에 내실을 기했다. ‘님’은 그렇게 또 다른 형상(形象)으로 재림(再臨)해 산타나에게 생명수를 가득 안겼다.

|

|

무엇보다 앨범의 매머드 히트는 클라이브 데이비스 사장의 용의주도한 전략이 올린 개가였다. 그는 그 무렵 리키 마틴(Ricky Martin)을 비롯하여 제니퍼 로페즈(Jenifer Lopez), 마크 앤소니(Marc Anthony)등에 의해 주도된 소니 뮤직의 라틴 팝이 수면 위의 부표(浮漂)로 떠오르고있는 상황을 재빨리 간파, 이 방면 개척자이자 고수인 산타나에게 구애의 손길을 내밀어 대항전선을 형성하고자 했다. 한마디로 시운(時運)을 겨냥했던 것이다.

하지만 그 수준에서 그치지는 않았다. 클라이브 데이비스는 출발점에서부터 복잡다단한 설계도를 머리 속에 완벽히 그리고 있었다. 그는 소니 뮤직이 라틴 록 신성(新星)들의 섹슈얼리티를 무기로 내세운 것과 어떤 식으로 달리 가야할 것인가를 고민했다. 마침내 가닥은 ‘신구 세대의 통합’, ‘세대 아우르기’를 목표로 젊은 피를 수혈하는 쪽으로 잡았다. 그리하여 「Smooth」의 롭 토마스(Rob Thomas), 「Maria Maria」의 와이클레프 진(Wyclef Jean), 「Love of my life」의 데이브 매튜스(Dave Matthews), 「Put your light on」의 에버래스트(Everlast), 「Do you like the way」의 로린 힐(Lauryn Hill) 등 젊은 가수들을 산타나와 묶었다. 말하자면 다방면의 능력 있는 후배들의 원조로 산타나를 초신성(超新星)으로 만들려는 복안.

사람 좋은 외모에서 짐작할 수 있듯이 음악성과 인성을 두루 겸비한 산타나가 호출하자 그들은 한달음에 스튜디오로 달려왔다. ‘힙합 마에스트로’ 와이클레프 진을 피쳐링한「Maria Maria」에서 느낄 수 있는 ‘카를로스 산타나 만세!’(가사는 ‘비바 카를로스 산타나’가 아니지만)의 경배 분위기가 말해준다. 클라이브 데이비스는 내심 ‘후배들의 산타나에 대한 헌정’이 전해줄 장유유서(長幼有序)적 감동이 앨범에 반영되기를 바랐음에 분명하다.

피니시 블로우(Finish Blow)는 결국 음악의 몫!

일련의 준비 과정들이 훌륭하더라도, 속된 말로 ‘음악이 아니면’ 다 된밥에 재 뿌리는 격일뿐이다. 이 지점에서 산타나의 30년 내공이 천연히 빛을 발한다. 게스트들 각각의 취향에 맞춰주면서도 자신의 장기인 라틴 록의 근본을 고수하는 능력이 일품이다. 후배들 역시 욕심을 자제하고 ‘팀 플레이’에 주력, 앨범의 전체성을 높이는데 기여했다. 이른바 ‘상호 맞춤형 서비스’라고나 할까. 라틴 록의 최대 장점인 중용의 미학이 위력을 발휘한 덕분이다.

기타 록과 브라스 사운드가 흥겨운 「Smooth」(빌보드 싱글 차트 1위), 힙합을 접목시킨 「Maria Maria」(1위)와 「Do you like the way」, 데이브 매튜스가 노래하는 「Love of my life」, 어쿠스틱 기타 스트로크 위로 비장미를 표출하는 「Put your light on」, 아프리카의 토속적 향취를 빌려온 「Africa bamba」등, 다양한 스타일을 품에 안았지만 기초를 굳건히 받쳐주는 것은 분명 산타나의 ‘노래하는 듯 생명력이 넘치는’ 라틴 기타 사운드이다. 장르를 융화할 줄 아는 편안한 ‘기타 톤’은 조금도 녹슬지 않았다. 대가(大家)의 손맛이란 바로 이런 것!!

산타나의 1인 작품이 아닌 클라이브 데이비스의 입김이 지배한 ‘음악산업의 소산’이라는 점에서 덜 평가받은 측면도 있지만 너무도 상업적인 세기말 팝의 풍토를 꾸짖는 한 노장의 조용하나 힘에 찬 경고문의 성격은 상황불문하고 비수처럼 듣는 이의 가슴을 찌른다. 진실로 중요한 것은 컨텍스트 아닌 텍스트임을, 바로 ‘음악’임을 그는 작품을 통해 웅변한다.

누구도 반론을 제기하지 못할 세기말의 명작! 베테랑의 대다수 음반들이 음악적 완성도와는 별개로 자동 폐기처분되는 이 땅의 척박한 현실을 돌아볼 때 앨범의 의미가 한층 우리한테도 ?별히 와 닿는 것은 두말할 나위가 없다.

글 / 배순탁(greattak@izm.co.kr)

제공: IZM

제공: IZM(www.izm.co.kr/)

1개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![[구구X리타] 책은 아이들에게 권리가 있다 - 장르 소설과 쾌락](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250623-d56fd06e.jpg)

![[리뷰] 불행한 결혼은 필연인 것, 『크로이체르 소나타』](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250314-25deae01.jpg)

![[큐레이션] 봄이 이끄는 방향으로](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250311-144c5c78.jpg)

![[서점 직원의 선택] 크리스마스 선물하기 좋은 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241224-69ddd7d8.jpg)

앙ㅋ

2011.10.27