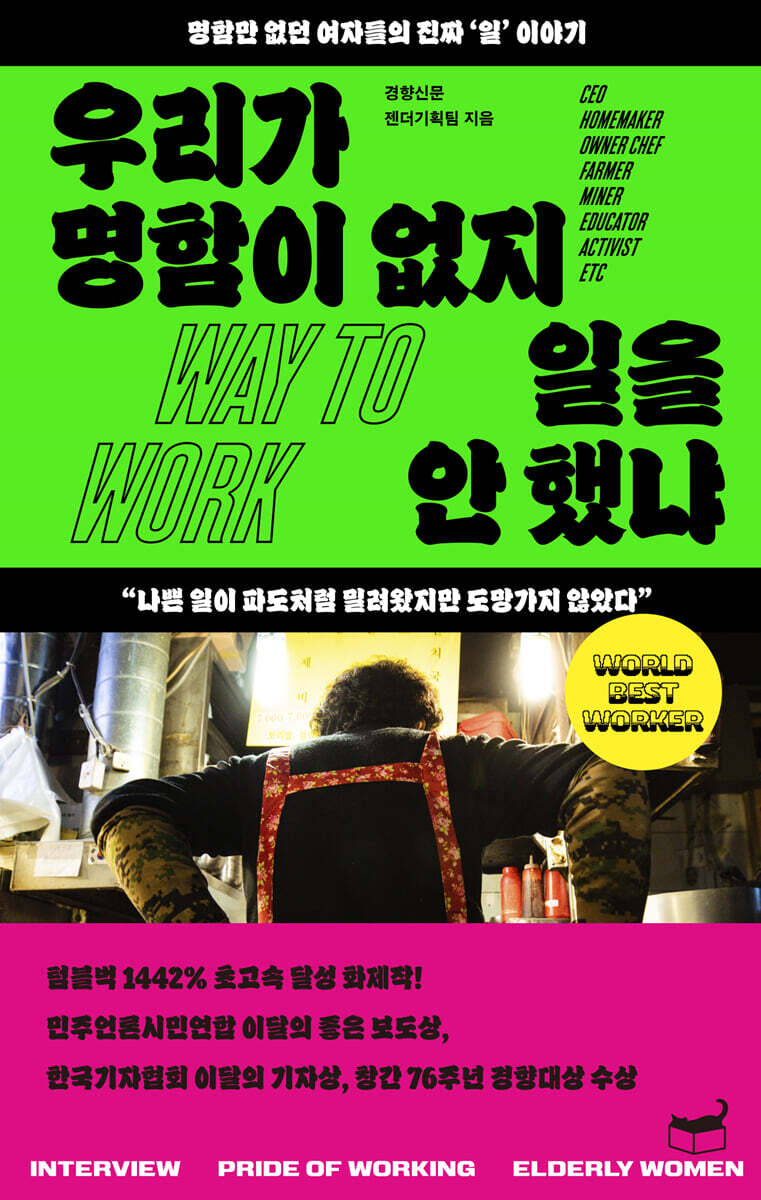

『우리가 명함이 없지 일을 안 했냐』는 우리 사회에서 '노인'이라 부르는 여성들의 삶을 '일'의 관점에서 기록한 책입니다. 평생 많은 일을 해왔지만 '집사람'으로 불리거나 '내조 잘한 사람'으로만 여겨진 큰언니들의 이야기를 담아보고 싶었습니다. 누구의 엄마, 아내, 누이가 아니라 한 사람의 직업인으로서 그들이 얼마나 멋지게 일을 해왔는지 보여드리고 싶었어요.

이 책을 기획할 때 가장 많이 든 우려는 '너무 흔한 얘기 아니야?' 하는 것이었습니다. 네, 맞습니다. 누구나 다 아는 얘기, 집집마다 한 번쯤은 들어봤을 얘기. 우리 엄마, 우리 할머니 고생했다는 바로 그 흔한 얘기입니다.

이 흔하고 흔한 얘기를 써보고 싶다고 생각한 건 6년 전쯤입니다. 아이를 낳고 처음으로 소아과에 갔는데 할아버지 의사가 당부하듯 그랬어요.

"지금 산후 조리원에서 오는 길이죠? 그 여자들 말 듣지 마요. 거기 그 여자들 그냥 동네 아줌마야."

'그냥 동네 아줌마들'이라는 말이 오래 마음에 남았습니다. 그분들만 한 육아 전문가가 있을까. 왜 '동네 아줌마'라는 말은 비하의 표현처럼 들릴까. 혼자 목도 가누지 못하던 아이가 걷고 뛰고 말을 하고 좋고 싫음을 분명히 표현하는 어린이로 성장해 가는 동안, 많은 여성들이 집 안과 밖에서 해온 일들이 어마어마한 '전문가의 영역'이라는 것을 깨달았습니다. 그리고 기록하고 싶어졌습니다.

신문 기사에서 출발한 이 책은 언론에서 다루는 기사의 원칙에선 조금 벗어나 있는 것이 사실입니다. 이 책에는 유명한 사람도 없고, 당장 사회적 파급력을 일으킨 사건의 당사자도 없으니까요. 어디서든 만날 수 있을 것 같은 평범하고 평범한 분들입니다.

이 흔해 보이는 얘기는 많은 분들의 열렬한 사랑을 받아 정식 출간까지 하게 됐습니다.(책은 기사에는 담을 수 없던 이야기가 추가돼, 두 배 이상의 분량이 되었습니다) 그 이유는 한 분 한 분의 이야기가 실은 너무나 특별했기 때문이라고 생각합니다. 누군가를 바라보는 시선이 진부하고 게으를 뿐, 어떤 누구의 삶도 흔하다는 말로 쉽게 정리할 수 없다는 것을 이번 책을 만들면서 배웠습니다.

이 책은 '명함'을 키워드로 삼았습니다. 명함은 없지만 평생 값진 노동을 해온 주인공들에게 명함을 선물하고 싶었습니다. 명함에 대해 여쭤보며 저희는 종종 얼굴이 빨개졌습니다. 첫 번째 출근길의 주인공 손정애 씨는 명함이 있으시냐는 질문에 이렇게 답했습니다.

"아뇨. 뭐하러."

다섯 번째 출근길의 이선옥 씨는 "명함에만 머무를까 봐" 명함을 만들지 않는다고 했습니다. 그리고 이렇게 덧붙였습니다.

"저는 제가 명함이에요. 제 자신이."

책을 만들며 종종 명함을 들여다봤습니다. 형용사도 동사도 없이 명사만으로 가득 찬 가볍고 딱딱한 물체. 책 속 주인공들의 삶을 생각하면 생각할수록 그분들을 담기에 명함은 너무 작고 너무 뻔하다는 생각이 들었습니다.

『우리가 명함이 없지 일을 안 했냐』의 처음은 이런 문장들로 시작합니다.

"우리가 만난 여성들은 명함이 없다고 했다. 일을 쉰 적은 없다. 그들의 노동을 사회에서 '일'로 인정하지 않았을 뿐이다."

책 속 주인공들만의 이야기는 아닙니다. 이름을 얻지 못한 일, 제값을 받지 못한 노동은 과거의 일이거나 특정 세대만의 문제는 아니니까요.

여러분의 명함은 어떤가요. 혹시 명함이 없다면, 마음에 들지 않는다면 직접 한번 만들어보시는 건 어떨까요. 사회가 정해 놓은 뻔한 직책이나 직위 말고, '나다운 나'를 가장 잘 보여줄 수 있는 명함을 상상해 봅니다. 누구의 삶도 흔하지 않으니까요.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

우리가 명함이 없지 일을 안 했냐

출판사 | 휴머니스트

우리가 명함이 없지 일을 안 했냐

출판사 | 휴머니스트

장은교

<경향신문> 젠더 데스크로 일하며 『우리가 명함이 없지 일을 안 했냐』를 기획하고 썼다. 오래된 명함을 버리고 2023년엔 프리 워커의 길을 선택했다. 마감이 없어도 늘 무언가 쓰고 있다.

타별

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[판권의 뒷면] 이런 이야기, 100매 정도는 쓸 수 있다 - 『돌봄과 작업』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/1/e/8/c1e84b90027c28a5f2a87757bda8a021.jpg)

![[판권의 뒷면] 피할 수 없는 책이 있습니다 - 『녹스』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/7/1/1/d/711d77dfb9189445ca79d95b061938c9.jpg)

![[판권의 뒷면] 나의 엉뚱한 작가님 - 『나의 아름다운 할머니』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/7/6/4/1/764106607461be9d5cf9ae602d856561.jpg)

![[비움을 시작합니다] 네가 변해야 모든 게 변한다 ①](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250821-ebeed89d.jpg)

Anonymous

2023.01.31