처음: 망설임

이 책의 시작은 이러했다. 동료 편집자가 뉴욕공립도서관 운영비 마련을 위해 기획된 책을 읽다 어떤 문장에 마음이 흔들렸다고 했다. “읽는 동안의 그 정적 속에서 나는 태어났어.” 미국의 소설가 대니 샤피로가 어린 독자들에게 쓴 편지의 한 구절이었다. 샤피로가 낸 책을 살펴보다가 글 쓰는 생활에 대해 쓴 에세이를 발견했다. 미셸 딘의 『날카롭게 살겠다, 내 글이 곧 내 이름이 될 때까지』의 뒤를 이을 만한 책이다 싶었지만 오래 망설였다. 샤피로의 주저가 아직 한국에 번역 출간되지 않았고, 본업이 소설가인데 그의 소설이 아닌 에세이를 먼저 낸다는 것이 저어되었다. 그럼에도 출간을 결심한 건 첫째, 원고를 읽는 동안 이 책을 건네주고 싶은 사람이 숱하게 떠올랐다. 함께 작업한 저자들, 계속 쓰고자 하는 사람들이. 둘째, 이 책은 ‘쓰는 법’이 아닌 ‘쓰는 행위’에 대한 통찰을 들려주는데 쓰기의 자리에 다른 무엇을 넣어도 깊이 와닿았다. ‘일상의 벼룩들’을 딛고 매일 하는 일, 그 일을 대하는 태도에 대해 말하는 책이라는 점에 끌렸다. 우리가 하는 모든 행위는 삶의 일부이니 삶에 대한 통찰로 읽어도 좋을 것이었다. 삶에 대한 통찰이라니 조금 비장하게 들리는데 사실 세 번째가 진짜 이유였는지도. 샤피로는 잔잔하게 웃기는 사람이다. 무심하게 던진 한마디에 유머가 담긴. 그런 글에는 속절없이 넘어가고 만다.

중간: 헤매기

소설을 쓰고 번역을 하는 한유주 소설가에게 작업을 의뢰했다. 번역과 편집 작업은 순항이었다. 그러나 지금껏 책을 만들면서 전 과정이 순조로웠던 적은 없다. 이번에도 어김없이 그런 시간이 찾아왔다.

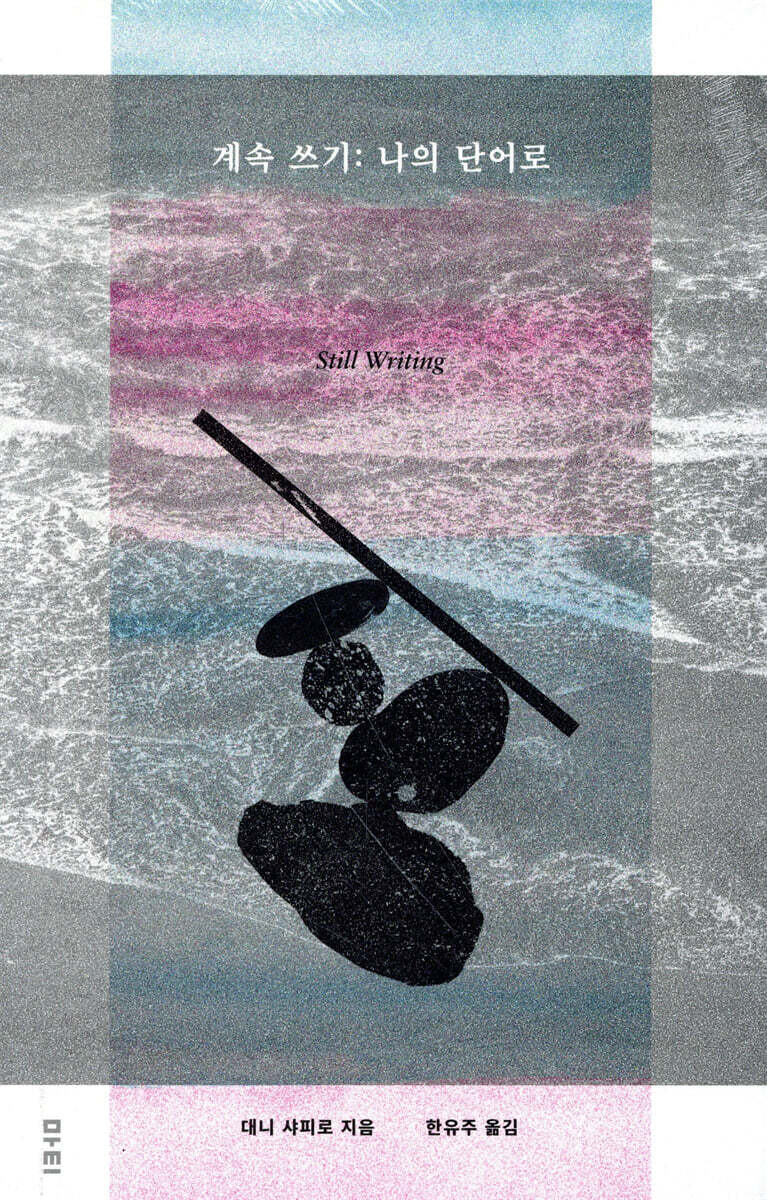

표지에 ‘쓰기’를 직접적으로 드러내고 싶지 않았다. 예컨대 종이와 필기구, 타자기나 컴퓨터 자판 이미지들. 이미 그런 책이 꽤 많이 나온 데다 빤하게 읽히는 표지는 피하고 싶었다. 늘 문장에서 출발해 표지의 인상을 그린다는 김은혜 디자이너는 내가 밑줄 그은 문장과 자신이 건져올린 문장에서 표지를 구상했다. 우리가 좋아하는 문장은 제법 겹쳤지만 그게 비슷한 이미지를 떠올렸다는 의미는 아니었다. 그가 보여준 시안들은 근사했지만 독자를 만나기 위해 먼 길을 돌아가야 할 것만 같았다.

문득 첫 미팅에서 디자이너가 했던 말이 스쳐 지나갔다. “이 책을 읽고 돌이 떠올랐어요.” 나도 그랬다. 커다랗고 굳건한 바위 말고 이리저리 굴러다니며 깎이고 깎인 돌멩이가 쌓인 모습이 떠올랐다. “글쓰기란 늪지에 고층빌딩 세우기나 마찬가지”라는 문장 때문이었을까, “그럼에도 불구하고 쌓아보는 것이다”라는 문장 때문이었을까. 아니면 글쓰기가 무엇이 될지 모르는 채로 문장을 깎고 다듬고 쌓는 일이라 생각했는지도. 디자이너가 곧 돌멩이 스케치를 보여주었다. 그 돌멩이를 마음껏 굴려본다면 괜찮은 무언가가 나오리라 확신했다. 그렇게 지금의 표지가 완성되었다.

끝: 끝까지 쓰기

책 한 권 만드는 일은 언제 끝날까. 인쇄소에 데이터를 넘기면 끝일까, 잘 엮인 책이 나오면 비로소 끝날까, 아니면 손익 분기점을 넘겨야 진짜 끝인 걸까... 나는 보도자료 마지막 문장의 마침표를 찍고 나면 일단락했다는 생각이 든다. 당연한 말이지만 그러려면 시작을 해야 하는데, 언제나 빈 화면을 마주하는 순간은 무섭다. ‘책을 제대로 소개하지 못하면 어떡하나, 나 때문에 책이 안 팔리면 어쩌나.’ 사서 걱정을 한다. 물론 이런 잡념은 아무 소용이 없다. “앉자. 앉아 있자.” 샤피로의 말을 되뇐다. 이 “불편에 익숙해져야” 뭐라도 쓸 수 있다. 이 책이 가진 힘을 믿고, 그저 쓸 뿐이다. “오직 행위만이 생산적”이므로. 그리고 샤피로의 말에 따라 “질투심, 무관심, 부정직함, 무례함, 가짜 열광, 안목 없음, 산만함”이 없는 동료에게 ‘산뜻한 시선’으로 읽어봐주길 부탁했고 무사히 글을 매조지었다. 그렇게 나는 끝까지 썼다. 이 책이 누군가에게 제대로 가 닿길 바라면서. 계속해서 독자들을 만나길 바라면서. “서두르지 않고 쉬지도 않고.”

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

날카롭게 살겠다, 내 글이 곧 내 이름이 될 때까지

출판사 | 마티

계속 쓰기

출판사 | 마티

전은재

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

타별

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[판권의 뒷면] 책이 세상을 바꿀 수 있을까 - 『이상한 정상가족』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/1/5/b/c15b46ae9b632d9906261f544544d626.jpg)

![[판권의 뒷면] 어느 편집자의 ‘성덕’ 된 사연? - 『연구자의 탄생』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/7/c/d/e7cda9e2061e15fd80b6deb6262f1fc0.jpg)

![[판권의 뒷면] 영어 문장을 교정보는 날이 올 줄이야 - 『하루 영어교양』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/2/8/0/7/2807cc878e0abac91594acf3f185affc.jpg)

![[젊은 작가 특집] 성혜령 “실패에 익숙해지는 중이에요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-f878f7d8.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 더 단단해질 한 해를 위한 목표 세우기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241231-347d8b4f.jpg)