장편소설 3권으로 1,300만 명의 독자를 끌어들인 작가가 있다. 길리언 플린Gillian Flynn. 딱 네 편의 소설을 발표했는데 발표하는 소설마다 뉴욕타임즈 베스트셀러 목록에 올랐다. 어떤 작품은 100주 이상, 어떤 작품은 양장본과 보급판을 합쳐 180주 이상. 로맨스도 아닌 스릴러로 이렇게 순위에 오른 이 여성작가는 과연 어떤 사람일까? 영화광, 게임광인 길리언 플린의 아버지는 캔자스시티의 어느 커뮤니티 컬리지에서 영화를 가르치는 교수였고, 어머니 역시 같은 컬리지에서 책읽기와 문학을 가르쳤다. 3대가 글을 읽어야 학자가 나온다더니, 길리언 플린이 그런 경우였을까. 문학과 영화. 20세기 내내 문화와 교양의 주도권을 두고 겨루던 두 장르가 플린에겐 어린 시절부터 서로 다른 장르가 아니었다.

"식사시간에는 『링클 인 타임』을 손에 들고 흘끗대며 밥을 먹었고 이른 나이(아마도 7살)에 <에일리언>이나 <사이코>, <보니 엔 클라이드> 를 보기도 했다. 행복한 유년시절이었다."(www.gillianflynn.com 작가소개 인용. 이하 동일)

그래서인지 모른다. 플린의 작품은 유난히 영화화가 많이 되었고, 거듭 성공을 거두었다. 첫 작품 『몸을 긋는 소녀Sharp Objects』는 플린이 <엔터테인먼트 위클리>에서 TV평론을 담당하던 기자일 때 썼다. 회사에서 퇴근하고 돌아온 저녁시간, 주말과 휴가기간에 짬을 내서 발표할 확신도 없고 출판을 맡아줄 에이전트도 없었지만 그냥 쓰고 싶어서 썼다고 한다. 그 소설을 발표하면서 잡지사를 그만둔 건 아니다. 구조조정으로 해고당하고 나서야 비로소 마무리한 소설이었다. 해고를 당하지 않았더라면 『몸을 긋는 소녀』는 계속 미완성이었을까? 그건 모를 일이지만, 혹시 지금 해고당할 처지에 놓인 소설가 지망생이 있다면 용기를 냈으면 좋겠다. 모를 일이니까. 이 작품으로 플린은 2007년 영국에서 장르문학상을 두 개나 받았다. 영화사에서 판권도 샀다는데 아직 영화화되지는 않았다.

두 번째 작품은 <다크 플레이스Dark Places>. 이 작품은 샤를리스 테론 주연으로 우리나라에서도 상영된 바 있다. 세 번째 작품은 <나를 찾아줘Gone Girl>. 『나를 찾아줘』의 영화대본은 플린이 직접 썼는데, 2014년 미국 내 16개 영화제에서 각본상을 휩쓸었다.

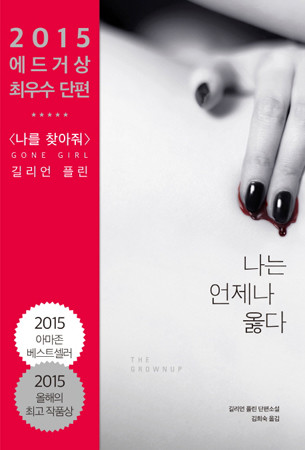

그리고 올해 단편소설 『나는 언제나 옳다The Grownup』를 발표했다. 『몸을 긋는 소녀』와 『나를 찾아줘』로 에드가상 소설부문에 최종후보로만 올랐던 플린은 『나는 언제나 옳다』로 단편부문 최우수상을 받는다. 단편은 원래 '미국의 톨킨'이라 불리는 조지 R.R. 마틴이 기획한 크로스 장르 단편선집 <사기꾼들Rogues>에 수록되었던 건데, 수상을 계기로 일부 수정해서 단독 출간됐다.

플린 작품의 매력은 누가 뭐래도 별난 여자 주인공들이다. 술에 찌들고 아무렇게나 헝클어져 사는 여자, 자식이나 가족을 죽이는 여자, 죄를 감추려고 거짓말하는 여자, 고통을 잊기 위해 자해하는 여자, 남편을 협박하는 여자, 살인과 거짓과 음모를 꾸미지만 별다른 죄의식도 없는 그 모든 여자들은 기존의 문학과 영화에서 등장하던 전통적인 팜므파탈이나 심술궂은 마녀들이 아니다. 그들의 일상과 사고와 심리는 지극히 정상적이다. 산후우울증이나 신경쇠약이 있다고 해서 누굴 죽이거나 파멸시키려 들지는 않으니까. 그것까지 포함해서 대체로 정상적이다. 심지어 명랑하고 위트까지 있다. 그러나 여자들끼리는 다 안다. 그 인물들이 딱히 별난 여자들이 아니라는 걸. 돌아보면, 평범한 일상 속에서 무심하게 드러나는 여자들의 폭력성은 특별한 장르 소설보다 매일매일 뉴스에서 더 많이 보여주고 있지 않은가. 마치 플린은 이제 여성에 대해 더는 허풍 치지 말자고 제안하는 듯하다. 평화롭고 자애로운 구원자, 온갖 선과 지혜의 원천이라는 여성의 이미지는 페미니즘이 아니라 고대부터 내려오던 남자들의 환상이 아니었는가. 여신, 모성, 어머니-대지, 현모양처는 서로 다른 이미지가 아니다. 플린은 그 허상을 벗겨내면서 여자도 남자처럼 폭력적이고 공격적이고 잔인한 구석이 있다고 말한다. 그걸 인정하고 직시하고 제대로 조절하는 게 진짜 페미니즘이라고. 플린은 행복했던 어린 시절을 이렇게 말했다.

"나는 착한 어린이가 아니었다. 내가 제일 좋아하던 여름철 놀이는 개미를 잡아서 거미의 먹이로 주는 것이었다. (중략) 빈둥대는 시간이면 캐이블 채널에 잡히는 소프트 코어한 포르노도 즐겨봤다. (퉁퉁한 가슴, 엉덩이, 지지직, 지지직, 다시 퉁퉁한 가슴!)"

남성작가들은 소년들의 성장기에 겪는 살인과 폭력과 미숙한 성에 대해 마음껏 얘기한다. 그런데 소녀들의 성장기는 왜 그렇게 말하지 않는가? 플린은 여성작가도 여자들의 폭력성에 대해 솔직하게 말해야 한다고 주장한다. 그러니 여자 친구가 왜 저러는지, 아내가 왜 저러는지, 여성 직장상사나 여자 동료가 왜 저러는지를 이해하고 싶은 남자라면 길리언 플린을 꼭 읽어볼 일이다. 당신이 아는 그 여자가 유난히 드세거나 남자 같아서 그런 게 아니다. 플린의 인물들이 낯설다면 당신은 아직 여자가 누구인지 모르는 거다.

이러한 특징은 영상세대의 관심사를 관통하는 플린의 소설기법으로 더 빛이 난다. 벌써 90년이 다 되려고 하는데, 당시 소련이었던 러시아에서 비평가 바흐친은 소설의 정의를 서구 학자들과는 좀 다르게 내렸다. 19세기 리얼리즘의 전범은 전체 소설의 역사에서 일부일 뿐이라고. 바흐친은 르네상스를 배경으로 16세기 프랑스 작가 라블레의 소설을 예로 든다. 장터에서 벌어지는 온갖 광대극, 성사극, 약장수들의 서커스, 이야기꾼들이 떠들어대던 허풍과 재담, 구경꾼들의 욕설과 웃음, 주먹질과 피투성이의 몸, 그 와중에 종이책으로 팔리던 성경과 온갖 잡문들. 그 모든 게 뒤섞인, 말하자면 당대의 서브컬처와 고상한 공식문화가 뒤섞여서 새롭게 탄생하는 장르가 소설이라고 했다. 길리언 플린을 읽다 보면 새삼 바흐친의 말이 떠오른다. 우리가 살고 있는 21세기의 TV, 영화, 팝음악, 뉴스, 야동, 게임, 술집의 잡담과 욕설, 소문, 무수한 비문자의 문화와 문자의 틀이 뒤섞인 게 지금 플린의 소설이 아닐까. 장르소설을 내세우지만 순문학 독자들까지 끌어들이는 매력, 아니 더 정확하게 말하자면 우리를 "장르소설로 전향하게 하는" 힘은 거기에 있는 게 아닐까 싶다. 그가 말하는 여성의 폭력성까지도.

『나는 언제나 옳다』가 단편으로 단독출간된 건 그런 점에서 흥미롭다. <엔터테인먼트 위클리>에서 10년 이상 영화세트장과 방송국을 오가며 기자생활을 했던 작가. 이미 영화와 장편에서 성공을 거둔 작가가 200자 원고지 200매 안팎 분량의 종이책을 냈다. '문자를 읽는 즐거움'이 뒤로 밀리는 시대에 작가로서 플린은 앉은 자리에서 단숨에 읽어낼 수 있는 단편의 힘을 응원하고 있는 건 아닐까. 바흐친의 말대로 당대의 몸의 언어를 담아내는 것이 소설이라면 우리 시대 대중문화의 무수한 기호를 문학 언어로 품어낸 플린의 소설이야말로 현대소설이란 생각이 든다. 변화하는 시대, 바뀌는 성역할, 고등교육을 충분히 받은 여자의 솔직한 거짓말이 어떤 현상을 만들지. 다음 작품이 기다려진다.(*)

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

김희숙(번역가)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[최현우 칼럼] 저녁의 산책을 시작해 볼까요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251027-23cbcd77.jpg)

![[에디터의 장바구니] 『계속 읽기』, 『김혜순 죽음 트릴로지』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250707-e6d95ade.jpg)

![[리뷰] 미키를 난민으로, 우주선을 보트로 읽기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-ab7602c8.jpg)

![[더뮤지컬] 2025 라인업② - 시선 끄는 연극 기대작](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250110-f22ebd56.jpg)

![[더뮤지컬] 김가람 작가, 세상을 향한 무한한 호기심](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-db5e43a3.jpg)