관능미에 음악성까지 더한 미녀 여가수

노래를 하고 싶어 하는 음악 팬들에게 ‘브라운 아이드 소울’은 그 롤 모델로서 확실히 자리매김했죠.

2011.01.03

노래를 하고 싶어 하는 음악 팬들에게 ‘브라운 아이드 소울’은 그 롤 모델로서 확실히 자리매김했죠. 솔로로도 굵직한 활동을 하는 ‘나얼’, ‘정엽’의 기교와 음색은 분명 다른 가수들과 분리선을 치는 무언가가 있는 것 같습니다. 독특한 보이스 컬러는 2008년 ‘Mercy’로 이름을 알린 ‘더피’도 마찬가지입니다. 신보에서도 여전히 소울풀하네요. 이젠 대형 스타가 되어버린 ‘리아나’의 신보도 함께 감상해보세요.

브라운 아이드 소울(Brown Eyed Soul)

올해 4월부터 소개된 <비켜줄게/Blowin' my mind>

최강의 보컬 하드웨어를 갖추고 있는 이들의 소울 탐미에 내심 기대가 갔다. 여기엔 두 장의 전 작품에서 그룹명과 다소 동떨어진 음악을 선보인 것에 대한 반작용도 있었다. 「정말 사랑했을까」와 「My story」를 소울 음악, 밀도 있는 알앤비 곡으로 보기엔 무리가 있었기에 정체성을 확립시켜 줄 작품이 필요했던 상황. 이런 타이밍에서 세 번째 앨범

빈티지 소울 느낌을 내기위해 고심한 흔적이 보인다. 빈번히 사용된 브라스와 두 왑 사운드는 발라드 스타일에 치우쳐 있던 종전과 노선을 달리한다. 「Can't stop loving you」는 그룹의 의중이 가장 확실히 드러나는 곡. 구성진 브라스 섹션과 임팩트 있는 코러스를 통해 1960년대 템테이션스(The Temptations)나 포탑스(Four Tops)의 화려한 모타운 팝을 성공적으로 구현해냈다.

간드러지는 음성과 빈틈없는 화음이 어울린 두 왑 발라드 「그대」, 건반과 둔탁한 비트로 투박하게 살려낸 「Never forget」도 그룹의 보컬 능력을 최대치로 끌어올린 곡이다. 슬로우 잼 스타일의 「Rainy」나 성훈의 진득한 스캣이 식재된 솔로곡 「With chocolate」은 명쾌한 멜로디라인을 통해 쾌감을 선사하던 패턴에서 벗어나 있다. 보컬 면에선 나얼에 집중되어 있던 전과 달리 멤버들의 화음이나 조화를 중시한 면이 엿보인다. 예전 같으면 치고 나왔을 법하지만 의식적으로 눌러 전개한 점이 도드라지는 부분이다.

「My story」처럼 서서히 긴장감을 고조시킨 뒤 나얼의 애드리브로 마무리 짓는 스타일을 선호했던 이들이라면 본 작이 심심하게 다가올 수도 있다. 대체적인 곡들이 기승전결의 방식을 뚜렷이 따르기보단 자연스레 분위기를 형성하며 진행해나간 이유에서다. 고른 품질을 갖췄지만 역으로 강점이던 멜로디의 흡인력이 약하며, 개별적으론 완성도가 뛰어난 「담배가게 아가씨」도 전체적인 구조 안에서는 연관성이 떨어진다.

앨범의 수록곡들이 앞서 공개된 5곡의 작법과 크게 다를 바 없어 아쉽다. 보컬과 하모니에서 건재한 면을 보여주며, 트랙별로도 여전히 탄탄한 호흡을 자랑하는 점은 다행스런 부분. 이는 분명 뛰어난 점이지만, 음악엔 그들만의 독특함보다는 평이함이 앞선다. 브라운 아이드 소울이 가진 역량이라면 다양하고 진득한 ‘소울’ 탐구가 가능하지 않았을까.

글 / 성원호 (dereksungh@gmail.com)

더피(Duffy)

우려한 게 현실로 나타났다고 해야 하나. 더피(Duffy)와 같은 강력하지만, 그 점 때문에 ‘쉽게 들키는’ 보컬은 곡을 잘못 만나면 빠르게 참신함이 떨어진다. 처녀작을 가지고 에이미 와인하우스(Amy Winehouse)의 라이벌로 급부상할 수 있었던 것은 더피의 유니크한 네오 소울 보이스와 버나드 버틀러(Bernard Butler)를 비롯한 작곡가 군단의 복고 감성을 부르는 곡들이 반갑게 악수했기 때문이다.

다시 말해 더피의 위풍당당하고 비브라토를 무기로 하는 보컬만을 가지고 승부를 거는 것은 위험 소지가 있다는 것이다. 먼저 싱글로 나온 「Well, well, well」이 여실히 말해준다. 앨범 전체를 강력하게 록의 터치로 구동한 것은 변화의 측면에서 좋았으나 수록곡들의 흡수력이 좀처럼 느껴지지 않는다.

구체적으로 말하면 로킹한 「Mercy」는 있지만, 처녀작을 돋보이게 한 「Warwick avenue」, 「Stepping stone」, 「Hanging on too long」과 같은 멜랑콜리와 힘을 묶어낸 수작을 찾아볼 수 없다. 그나마 「Don't forsake me」만이 고군분투하고 있을 뿐이다. 더피 보컬의 묘기대행진으로 앨범을 뒤덮을 수는 없는 노릇이고, 그런 측면이 시장을 관통하는 것도 한 번에 그치게 마련이다.

결과적으로 거물 작곡가 앨버트 해먼드(Albert Hammond)와의 협업은 실패했다고 할 수 있다. 도대체 「It never rains in Southern California」, 「The air that I breathe」, 「When I need you」와 같은 명작을 주조해낸 사람의 작품이 맞는가 하는 의구심이 든다. 이 점에서 나이든 팬들이 더 실망할 수 있다. 단적으로 가슴을 파고드는 캐치 멜로디가 없다. 이러니 힙합 밴드 루츠(Roots)가 비트 작업을 거들었다고 상황이 달라질 수는 없는 법이다.

근래 가장 성공한 웨일즈 출신 가수, 그래미상과 브릿 어워즈 수상에 빛나는 네오 소울 폭탄이 너무도 오래된 감시 레이더에 걸려 1차 공습의 가공할 폭파 양상을 조금도 재현하지 못하고 있다. 그 레이더란 2집이라는 이름에 끼는 마(魔), 이른바 소포모어 징크스란 것이다. 더피가 아니라 대중가수는 누구라도 곡을 만나지 않으면 항상 반짝 가수의 늪이 기다린다.

글 / 임진모(jjinmoo@izm.co.kr)

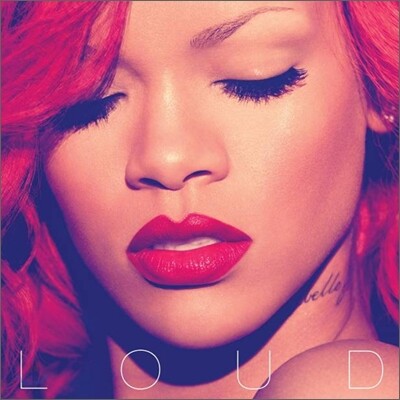

리아나(Rihanna)

리아나는 남녀 팬을 가리지 않는다. 단연 돋보이는 관능미에 음악적 역량이 더해져 남성 팬들은 일찍이 넋이 나갔으니 굳이 언급할 필요는 없을 것이다. 섹시 여가수를 사랑하는 여성 팬만큼이나 아이러니한 일은 없는데, 2009년 초의 그 악몽이 기존의 통념까지 뒤집어 놓았다. 참혹하게 멍든 안면 사진과, 이어서 터진 누드 사진 유출 사건을 지켜보았다면 그녀에게 돌을 던질 수는 없으리라.

우환이 있었던 만큼 지난 앨범 의 진중함에 다소 답답함을 느꼈던 이들이, 이번 은 참담하게 어두웠다. 그렇기에

대체적으로 시원하게 내지르는 고음이 후렴부에서 도드라지는 곡이 많다. 빠른 곡이나, 느린 템포의 발라드이거나 최대 장기를 아낌없이 쏟아 붓는 셈이다.

에이브릴 라빈(Avril Lavigne)의 「I'm with you」를 샘플링하고 이에 가세한 리아나의 목소리가 더해진 「Cheers (Drink to that)」은 앨러니스 모리세트(Alanis Morissette)를 연상시킨다. 다채로운 장르를 수용할 수 있다는 대명제에 비교하면 지극히 팝적인 발라드 곡인 「California king bed」는 힘 있는 보컬과 연약한 이미지가 양존하는 감성이 충만하다. 즉 곡들 간의 다채로운 개성을 관통하는 개념은, 흑인 여가수들만이 가질 수 있는 웅장한 울림으로 귀결된다.

과거와 비교하자면 앨범의 포트폴리오에서 스펙터클한 이미지 요소보다는, 감성에 호소하는 청각적 심상으로 비중을 높여가고 있음을 짐작할 수 있다. 촉망받는 신성의 위치에서 디바로의 입지를 굳혀가는 과정에 놓여있는 것이다. 이는 비욘세(Beyonce)에게도 동일하게 적용된다. 소울, 모타운, 디스코, 알앤비, 네오 소울을 거치며 대중의 선망을 받아온 수많은 디바의 계보는 현재 사실상 두 여인과 밀접하게 닿아있다. 그 중 리아나는 어린 나이임에도 이미 성숙미까지 갖췄다. 서두른 감이 느껴질 만큼의 조숙이다.

글 / 홍혁의 (hyukeui1@nate.com)

제공: IZM

제공: IZM

(www.izm.co.kr/)

브라운 아이드 소울(Brown Eyed Soul)

|

|

최강의 보컬 하드웨어를 갖추고 있는 이들의 소울 탐미에 내심 기대가 갔다. 여기엔 두 장의 전 작품에서 그룹명과 다소 동떨어진 음악을 선보인 것에 대한 반작용도 있었다. 「정말 사랑했을까」와 「My story」를 소울 음악, 밀도 있는 알앤비 곡으로 보기엔 무리가 있었기에 정체성을 확립시켜 줄 작품이 필요했던 상황. 이런 타이밍에서 세 번째 앨범

빈티지 소울 느낌을 내기위해 고심한 흔적이 보인다. 빈번히 사용된 브라스와 두 왑 사운드는 발라드 스타일에 치우쳐 있던 종전과 노선을 달리한다. 「Can't stop loving you」는 그룹의 의중이 가장 확실히 드러나는 곡. 구성진 브라스 섹션과 임팩트 있는 코러스를 통해 1960년대 템테이션스(The Temptations)나 포탑스(Four Tops)의 화려한 모타운 팝을 성공적으로 구현해냈다.

간드러지는 음성과 빈틈없는 화음이 어울린 두 왑 발라드 「그대」, 건반과 둔탁한 비트로 투박하게 살려낸 「Never forget」도 그룹의 보컬 능력을 최대치로 끌어올린 곡이다. 슬로우 잼 스타일의 「Rainy」나 성훈의 진득한 스캣이 식재된 솔로곡 「With chocolate」은 명쾌한 멜로디라인을 통해 쾌감을 선사하던 패턴에서 벗어나 있다. 보컬 면에선 나얼에 집중되어 있던 전과 달리 멤버들의 화음이나 조화를 중시한 면이 엿보인다. 예전 같으면 치고 나왔을 법하지만 의식적으로 눌러 전개한 점이 도드라지는 부분이다.

「My story」처럼 서서히 긴장감을 고조시킨 뒤 나얼의 애드리브로 마무리 짓는 스타일을 선호했던 이들이라면 본 작이 심심하게 다가올 수도 있다. 대체적인 곡들이 기승전결의 방식을 뚜렷이 따르기보단 자연스레 분위기를 형성하며 진행해나간 이유에서다. 고른 품질을 갖췄지만 역으로 강점이던 멜로디의 흡인력이 약하며, 개별적으론 완성도가 뛰어난 「담배가게 아가씨」도 전체적인 구조 안에서는 연관성이 떨어진다.

앨범의 수록곡들이 앞서 공개된 5곡의 작법과 크게 다를 바 없어 아쉽다. 보컬과 하모니에서 건재한 면을 보여주며, 트랙별로도 여전히 탄탄한 호흡을 자랑하는 점은 다행스런 부분. 이는 분명 뛰어난 점이지만, 음악엔 그들만의 독특함보다는 평이함이 앞선다. 브라운 아이드 소울이 가진 역량이라면 다양하고 진득한 ‘소울’ 탐구가 가능하지 않았을까.

글 / 성원호 (dereksungh@gmail.com)

더피(Duffy)

|

|

다시 말해 더피의 위풍당당하고 비브라토를 무기로 하는 보컬만을 가지고 승부를 거는 것은 위험 소지가 있다는 것이다. 먼저 싱글로 나온 「Well, well, well」이 여실히 말해준다. 앨범 전체를 강력하게 록의 터치로 구동한 것은 변화의 측면에서 좋았으나 수록곡들의 흡수력이 좀처럼 느껴지지 않는다.

구체적으로 말하면 로킹한 「Mercy」는 있지만, 처녀작을 돋보이게 한 「Warwick avenue」, 「Stepping stone」, 「Hanging on too long」과 같은 멜랑콜리와 힘을 묶어낸 수작을 찾아볼 수 없다. 그나마 「Don't forsake me」만이 고군분투하고 있을 뿐이다. 더피 보컬의 묘기대행진으로 앨범을 뒤덮을 수는 없는 노릇이고, 그런 측면이 시장을 관통하는 것도 한 번에 그치게 마련이다.

결과적으로 거물 작곡가 앨버트 해먼드(Albert Hammond)와의 협업은 실패했다고 할 수 있다. 도대체 「It never rains in Southern California」, 「The air that I breathe」, 「When I need you」와 같은 명작을 주조해낸 사람의 작품이 맞는가 하는 의구심이 든다. 이 점에서 나이든 팬들이 더 실망할 수 있다. 단적으로 가슴을 파고드는 캐치 멜로디가 없다. 이러니 힙합 밴드 루츠(Roots)가 비트 작업을 거들었다고 상황이 달라질 수는 없는 법이다.

근래 가장 성공한 웨일즈 출신 가수, 그래미상과 브릿 어워즈 수상에 빛나는 네오 소울 폭탄이 너무도 오래된 감시 레이더에 걸려 1차 공습의 가공할 폭파 양상을 조금도 재현하지 못하고 있다. 그 레이더란 2집이라는 이름에 끼는 마(魔), 이른바 소포모어 징크스란 것이다. 더피가 아니라 대중가수는 누구라도 곡을 만나지 않으면 항상 반짝 가수의 늪이 기다린다.

글 / 임진모(jjinmoo@izm.co.kr)

리아나(Rihanna)

|

|

우환이 있었던 만큼 지난 앨범 의 진중함에 다소 답답함을 느꼈던 이들이, 이번 은 참담하게 어두웠다. 그렇기에

대체적으로 시원하게 내지르는 고음이 후렴부에서 도드라지는 곡이 많다. 빠른 곡이나, 느린 템포의 발라드이거나 최대 장기를 아낌없이 쏟아 붓는 셈이다.

에이브릴 라빈(Avril Lavigne)의 「I'm with you」를 샘플링하고 이에 가세한 리아나의 목소리가 더해진 「Cheers (Drink to that)」은 앨러니스 모리세트(Alanis Morissette)를 연상시킨다. 다채로운 장르를 수용할 수 있다는 대명제에 비교하면 지극히 팝적인 발라드 곡인 「California king bed」는 힘 있는 보컬과 연약한 이미지가 양존하는 감성이 충만하다. 즉 곡들 간의 다채로운 개성을 관통하는 개념은, 흑인 여가수들만이 가질 수 있는 웅장한 울림으로 귀결된다.

과거와 비교하자면 앨범의 포트폴리오에서 스펙터클한 이미지 요소보다는, 감성에 호소하는 청각적 심상으로 비중을 높여가고 있음을 짐작할 수 있다. 촉망받는 신성의 위치에서 디바로의 입지를 굳혀가는 과정에 놓여있는 것이다. 이는 비욘세(Beyonce)에게도 동일하게 적용된다. 소울, 모타운, 디스코, 알앤비, 네오 소울을 거치며 대중의 선망을 받아온 수많은 디바의 계보는 현재 사실상 두 여인과 밀접하게 닿아있다. 그 중 리아나는 어린 나이임에도 이미 성숙미까지 갖췄다. 서두른 감이 느껴질 만큼의 조숙이다.

글 / 홍혁의 (hyukeui1@nate.com)

제공: IZM

제공: IZM(www.izm.co.kr/)

0개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[서점 직원의 월말정산] 7월의 즐길거리를 소개합니다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250731-ea87383d.jpg)