안녕하세요, 처음 인사드려요. 저는 글 쓰는 김이경입니다.

좋아하는 작가에게 편지를 써보란 얘기를 듣고 작가님을 떠올렸어요. 『9번의 일』이라는 소설을 읽은 직후였습니다. 소설에 심드렁하던 저를 깨운 작품이었고, 처음 읽은 당신의 작품이었습니다.

맘에 드는 책을 만나면 언제나 반갑지만 이번엔 더 그랬어요. 실은 얼마 전, 소설 읽는 재미가 영 전같지 않다고 선배에게 얘길 했더니 “늙어서 그래!” 하고 단숨에 정리해버리더군요. 소설도 재미가 없는데 그게 늙어서 그런 거라니, 두 배로 재미없는 인생이 돼버리는 기분이었지요. 그런데 『9번의 일』 을 읽고 기운이 났습니다. 늙어서 그런 게 아니라 단지 재미있는 소설을 발견하지 못했을 뿐이었던 거야, 의기양양해서요.

그날부터 작가님의 작품들을 찾아 읽었어요. 5편의 중, 장편과 2편의 단편소설집, 최근 나온 짧은 소설집까지 거의 일 년에 한 권꼴로 나온 책들을 보고 좀 놀랐습니다. 읽을 게 많으니 즐거우면서도 완성도에 의심이 들기도 했어요. 그러나 작가님의 초기작부터 근작 『경청』까지 여러 작품을 섭렵하면서 잠시나마 의심을 했던 게 민망하더군요.

초기작에서 보이던 의욕이 갈수록 명료해지고 무르익어 가는 것을 보면서 독자로서 희열을 느꼈습니다. 10년이라는 짧다면 짧은 시간 동안 쉼 없이 자신의 세계를 벼리는 모습에 감탄하기도 했고요. 한편으론 소설에 대한 기대가 천차만별인 시대에, 그 시대를 성찰하는 작가로 살아가는 게 얼마나 외롭고 힘들까 싶었어요. 만약 제 짐작대로 이따금 엄습하는 회의에 무릎이 꺾일 것 같다면, 이 편지가 그런 당신께 응원가가 되기를 바라는 마음으로 씁니다. 물론 이런 식의 짐작이란 그저 저만의 오지랖일 테지만요.

어느 인터뷰에서 작가님이 “아직 관찰이 끝나지 않았다”라고 말한 걸 봤어요. 그 모습에서 응원가 따위는 필요로 하지 않는 단단하고 튼실한 내면을 보았고, 기뻤어요. 갈수록 사나워지는 세상에 그냥 눈 감고 싶었는데 아직 볼 게 남았다고 하는 당신이 있어서, 그렇게 본 것을 과장 없이 전하는 당신의 언어가 있어서, 얼마나 다행인지요.

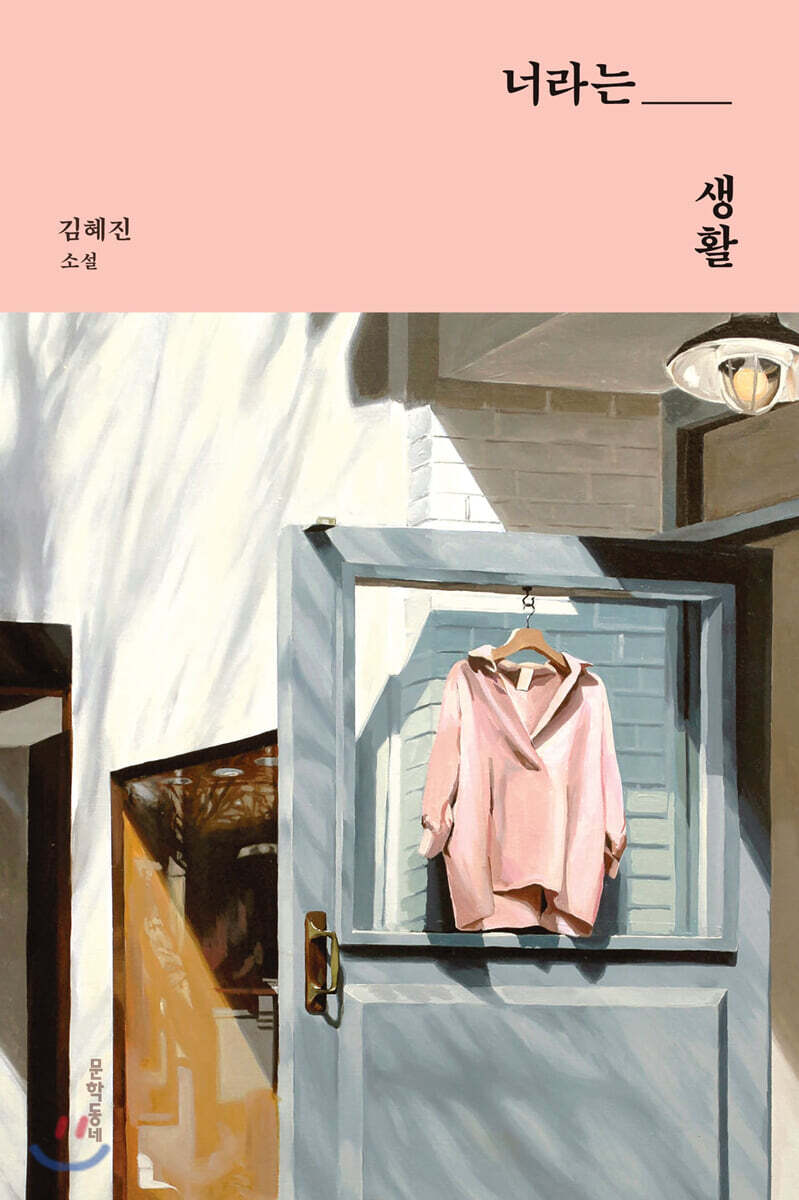

얼마 전, 제가 몸담은 독서회에서 『딸에 대하여』와 『너라는 생활』로 토론을 했습니다. 주로 인문사회 과학서들을 보다가 오랜만에 소설을 읽는 것이라 회원들은 처음엔 편안한 마음으로 봤대요. 그러다 작품에 몰입하면서 내면의 감정이 자극되고 여러 가지 생각들을 하게 됐다고, 소설을 다 읽은 뒤에도 오래 마음이 무거웠다고들 했습니다. 가슴이 아팠다, 인생이 뭔지, 가족이 뭔지 다시 생각하게 됐다, 더 나은 사람이 되고 싶어 책을 읽지만 과연 내가 그걸 감당할 자신이 있는가 돌아보게 됐다는 소감들이 줄을 이었습니다. 길고 열띤 토론이 끝난 뒤, 모든 회원들이 입을 모아 말했습니다. “인문서보다 소설이 훨씬 어려운 것 같아요.”

맞아요. 작가님 소설은 속도감 있게 읽히지만 그 속에 담긴 질문과 대답이 깊고 치열해서 몇 번이고 다시 생각하게 해요. 제대로 읽었을까, 자꾸 돌아보게 돼요. 『너라는 생활』 이 특히 그랬어요. 처음 서너 편을 읽을 때는 ‘나’의 시점에서 ‘너’를 보고 평가했어요. 세상의 무례와 편견 앞에서 “분노의 방향”을 “너에게로” 돌리는 ‘나’를 무조건 수긍하며 읽었죠. 그러다 어느 순간, 왜 나는 ‘나’의 시선과 기준으로 ‘너’를 판단하는가, 과연 ‘나’는 믿을 수 있는 화자인가 의심이 들더군요.

그때 알았죠. 제가 얼마나 ‘나-우리’라는 기준에 순응적인지. 그토록 많은 책을 읽고도 여전히 ‘말하는 사람’의 권위를 무비판적으로 받아들이는 제 자신이 한심했어요. 세상을 객관적으로 보려 했고 제법 그런 줄 알았는데, 사실은 세상에 대해 말하는 -그런 힘과 위치를 가진- 사람들의 눈에 의지해 보고 판단해왔더군요. 부끄럽고 씁쓸했습니다.

작가님 작품은 씁쓸함과 쓸쓸함을 불러요. 과연 사람 사이에 연대가 가능한가, 묻게 됩니다. 작가님 소설엔 서로를 의지하고 그래서 함께 삶을 꾸리면서도 서로에 대한 불만과 의심을 거두지 못하는 이들이 많아요. 그게 현실이고, 생활이란 그런 것임을 너무나 잘 알면서도 그걸 읽는 마음은 아프고 쓸쓸합니다. 일상에서 만나기 힘든 희망을 소설에서라도 보고 싶은데 왜 이리 엄정한가, 작가님을 원망하기도 했어요. 『9번의 일』 이 나온 뒤 <채널예스>와의 인터뷰에서 작가님이 그랬죠.

“모든 일은 사람을 훼손시킨다고 생각해요. 사람이 일을 하다 보면 둥글둥글해진다고 말하잖아요. 우리가 갖고 있었던 모서리가 깎여서 비슷한 모습으로 만들어지는데, 무엇을 배우고 성장하는 면도 있는 반면에 무언가를 잃어버리는 과정이기도 한 것 같아요.”

작가님은, 일이든 인간관계든, 뭔가를 얻으려면 그로 인해 잃는 것이 있음을 상기시켜요. ‘생활’이란 말 속에 얼마나 많은 억압, 차별, 소외, 상실이 종횡으로 얽혀 있는지 드러내요. 작가님, 어떻게 이렇게 무서운 이야기를 쓰나요?

처음엔 희망 없는 세상을 사는 독자에게 조금의 위안은 줘야 하지 않냐고 따지고 싶은 마음이었어요. 그런데 단편 「미애」와 작가노트를 보고 다시 생각했어요. 「미애」를 보면서 저는 절망만을 떠올렸어요. 그런데 작가님은 “희망에 대해 이야기하고 싶었다”고 하더군요. 마지막에 나오는 아이의 천진한 얼굴이 자신이 보이고픈 희망이었노라고. 아, 뭐지? 내가 뭘 놓쳤나, 당혹스럽더군요.

작가님이 말하는 희망, 희망을 말하려는 당신의 간절함을 느낀 것은 『경청』 을 읽고서였어요. “외부와 단절된 폐허 같은 방에서” 외부와 대적하던 해수가, 자신을 깨우친 어린 세이와 마주하는 모습에 전 좀 놀랐어요. 작가님 소설에 드문 따스한 장면이어서요. 둘은 각자의 상처를 통해 서로를 발견하고 관계를 맺지요. 하지만 작가님은 둘 사이의 ‘완벽한 이해’를 말하진 않아요.

“아이의 내면에는 그녀가 알 수 없는 모습이 있다. 그녀가 예상한 적 없고, 짐작할 수 없는 면면이 있다. 해가 뜨고, 날이 저물고, 계절이 바뀌는 것처럼 그것은 생동하는 것이다. (…) 그녀는 두 손으로 테이블 표면을 부드럽게 어루만지며 아이와 눈을 맞춘다. 이 보잘것없는 테이블만으로도 충분하다고 생각하면서. 돌멩이와 나뭇가지. 그러니까 언제든 손가락을 갖다 대면 맥없이 무너져 버릴 것들을 다시 쌓아 올리기엔 더할 나위 없는 순간이라고 생각하면서.”

저는 비로소 당신이 그간 보여준 모든 절망을 받아들였어요. 그것이 희망의 다른 모습이란 걸, 희망을 위해 어설픈 해피엔딩을 꾸밀 필요가 없다는 걸 알았지요. 상처 입고 의심하고 불만에 가득 찬 우리가 그 모습 그대로 서로에게 희망이 될 수 있단 걸 알았어요.

물론 그것은 언제든 “맥없이 무너져 버릴” 수 있고, 우리가 살아 있는 동안엔 서로를 “따라잡을 수도, 다 알 수도 없는 것”이지만, 이 유동성이 절망이 아니라 희망의 근거이기도 함을 이제는 알아요. 우리는 끊임없이 흔들려요. 그래서 믿을 수 없지만 그래서 믿을 수 있어요. 나는 흔들리고 흔들림 속에서 당신과 부딪히고 당신을 만날 테니까요.

세상과 자신에 대한 절망에 사로잡혀 있던 저에게 작가님이 보여준 이 시선은 놀랍고 고마운 것이었습니다. 자기혐오와 자기연민에 시달리던 제게 틈을 열어주었네요. 작가님이 보여준 그 실낱같은 틈이 지금 제 희망이에요. 실낱같은 우리의 삶이 만드는 딱 그만큼의 희망, 더도 덜도 아닌 그 희망을 보여준 당신께 깊은 신뢰와 함께 응원을 보냅니다. 여름의 초록처럼 성성하시길!

2023년 여름, 김이경 드림

추천 기사

김이경

살아있는 도서관, 책 먹는 법, 싸우는 여자들 역사가 되다, 일 년 내내 여자의 문장만 읽기로 했다 등

![[신간을 기다립니다] 정지혜 작가님께 - 성동혁 시인 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/9/7/7/a/977a92844efba5affa48c71e300c4527.jpg)

![[신간을 기다립니다] 이원 시인께 - 안미옥 시인 | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/d/3/4/5/d345aaf285ec4efd5d877285c89f61aa.jpg)

![[신간을 기다립니다] 나푸름 작가께 - 안윤 소설가 | YES24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/e/d/f/5/edf59128309e85fafb562249fb834c97.jpg)

![[젊은 작가 특집] 성혜령 “실패에 익숙해지는 중이에요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-f878f7d8.jpg)

![[젊은 작가 특집] 고선경 “인공지능과 연애하는 인물을 그려 보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-c4941e46.png)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

![[큐레이션] 인류애를 회복하고 싶은 사람을 위한 소설](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250121-9bf6400c.png)

![[큐레이션] 부모가 먼저 감동할지도 몰라](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241129-abd83d47.jpg)