박연준 시인의 여섯 번째 산문집 『고요한 포옹』이 출간됐다. 삶의 크고 작은 균열을 탓하거나 미워하지 않고, 가만히 끌어안는 시인의 마음이 느껴지는 책이다. 지난 5월 3일 저녁, 서교동 마음산책홀에서 박연준 시인의 북토크가 열렸다. 책의 제목처럼 시인의 문장으로 따뜻한 포옹을 받은 듯한 기분이 드는 시간이었다.

작은 이야기를 하는 작가

작은 이야기를 하고 싶다. 작은 이야기를 모아 커다래지고 싶다. _『고요한 포옹』 중

2004년 중앙신인문학상으로 등단한 박연준 시인. 그는 등단 20년차를 앞두고 한 가지 깨달음을 얻었다는 말로 북토크를 시작했다. "나는 작은 작가다"라는 선언과도 같은 고백이었다.

"저는 야망이 있는 사람이라 늘 큰 작가가 되고 싶었어요. 그런데 돌이켜보면 큰 작가가 되지 못한 것 같습니다. 왜냐하면 제가 하는 이야기는 모두 작은 이야기들이더라고요."

기후 위기, 전쟁 등 세상을 뒤흔드는 불상사들이 지구 곳곳에서 일어난다. 박연준 작가는 이렇게 큰 이야기를 적극적으로 하는 작가가 되고 싶다고 생각했지만, 글을 쓰면 항상 작은 이야기로 귀결된다고 말했다. 그런데 작은 것은 정말 작기만 할까? 그는 작은 것을 사소하게 여기는 사회의 시선에 의문을 던진다.

"사실 세상은 아주 작은 것들로 굴러가요. 대통령은 한 명이지만, 우리는 우리들 수만큼 있죠. 전쟁에서 총과 칼을 들고 싸움을 지휘하는 권력자들이 있는 반면, 그걸 덜덜 떨며 무서워하고 모여서 문제를 해결하기 위해 도모하는 사람들도 있어요. 문화는 이렇게 작은 인간을 봐주는 일인 것 같아요. 이 사실을 깨닫고 저는 비로소 인정했습니다. '나는 작은 이야기를 계속 쓰겠구나'라고요. 하지만 작은 이야기를 모아서 커다래지고 싶다는 야망도 버리지 않았습니다.(웃음)"

『고요한 포옹』에도 작은 이야기들이 담겨 있다. 시인은 「책머리에」에서 이 책에 들어 있는 단어들을 무작위로 뽑아 나열한다. '검은 고양이', '물소리', '올리브나무', '키스', '고압선', '팽이' 등이다. 박연준 시인은 이 단어들을 소개하며 "각 단어가 가진 역할이 있는데, 문장에 휩쓸려 희미해지는 단어의 숙명을 생각하면 미안하고 슬프다"고 말했다. 그럼에도 작은 단어들이 모여 한 권의 책이 됐다. 그의 표현에 따르면 책을 쓴다는 건 "꽃밭에 물을 주듯 기르던 단어 곁을(8쪽)" 떠나는 일이다.

금을 간직한 채 나아가는 일

"저는 금 투성이인 사람이에요. 디스크 통증으로 괴로워하고, 매일 챙겨 먹는 약도 있습니다. 마음에도 온통 금이 그어져 있어요."

균열은 부정적인 것으로 느껴진다. '금이 간 컵, 금이 간 우정, 금이 간 사랑'이라는 문장처럼. 시인은 여기에도 의문을 던진다. "금이갔다. 그건 끝장이 났다는 말 아닌가? 정말 그럴까?(9쪽)"라고. 그는 필연적인 작가다. 손에 난 상처를 보고 금의 효용을 떠올리기 때문이다.

"저는 어린 시절부터 손이 예쁘다는 말을 자주 들었어요. 그런데 손을 자꾸 다치더라고요. '왜 그럴까, 내 몸에서 가장 예쁜 곳을 왜 자꾸 다칠까' 생각해보니 손을 써서 그런 거였어요. 매일 고양이 똥을 치우거나 설거지를 하느라 손이 망가지기도 하고, 글 쓰고 책 읽다가 종이에 손을 베이기도 해요. 그렇다면 마음도 똑같은 거 아닐까요? 마음을 쓰니까, 다치는 거예요."

시인은 이 깨달음을 계기로 자신의 곁에 있는 금이 간 물건들을 떠올린다. 냉장고에 붙여둔 '수영하는 소년' 자석 장식은 바닥에 떨어져 다리가 부러졌다. 핀란드 여행을 가서 사온 하나뿐인 빈티지 컵은 손잡이가 떨어져 본드로 붙였다. 금이 간 것들에는 흔적이 남지만, 그것이 나쁘지만은 않다. 시인은 금 간 물건들을 더 애지중지하며 가끔 들여다보고 인사한다. "괜찮니? 무사하렴. 여전히 아름답구나." 이처럼 금이 있어서 더 소중해지는 것들이 있다. 치열하게 다투고 난 뒤에 더 깊어진 관계처럼. 실컷 아파하며 다 써버린 마음처럼.

"마냥 행복하기만 한 사회라면 무슨 이야기를 쓸 수 있을까요. 우리는 기분이 좋고, 문제가 없으면 일기 한 줄조차 쓰지 않잖아요. 결국 세상에 많은 균열이 있기 때문에 작가들이 글을 계속 쓰는 게 아닐까요 싶어요. 이 책은 그 수많은 금을 보살피는 이야기라고 생각합니다."

독자와의 Q&A

작가님의 첫 산문집 『소란』은 격정적인 느낌의 글이 많았습니다. 그런데 『고요한 포옹』은 훨씬 유하고, 너그러운 느낌이 듭니다. 한 시절을 지나왔기 때문일 텐데요. 삶의 격정적인 시기를 잘 보낼 수 있었던 요령이 있으신가요?

2014년 출간된 『소란』은 저의 20대와 30대 초반의 시끄러운 일들을 아름답게 묶어낸 책이었죠. 저는 20대 때 제 삶에 불만이 많았어요. '왜 나는 무엇 하나 평범한 게 없지?'라는 생각에 화가 났죠. 당시에는 생활비가 늘 마이너스였는데요. 돈이 없는 건 아무런 문제가 아닌 걸로 느껴졌을 만큼 삶이 문제투성이였습니다. 그래서 당시의 저는 굉장히 우울하고 비관적인 사람이었는데요. 이 시기를 어떻게 잘 흘려보냈는지 생각해보면, 모든 일을 제대로 겪었기 때문인 것 같아요. 저는 과거에 대해 후회가 한 톨도 없어요. 많이 울고, 진상을 부리고, 마음을 끝까지 쓰면서 살았거든요. 어느덧 시간이 흐르고 나이를 먹으면서 지금은 많이 바뀌었죠. 그릇이 커진 건 아닌데, 펼쳐진 것 같아요. 또 '작가는 계속 자란다'는 사실을 저를 통해 알게 됐어요. 그 생각이 글에 묻어나는 게 아닐까 싶습니다.

책 속의 글 '은둔자'에 "숨어 있는 사람은 작은 사람이다. 숨어 있는 자에게 스웨터를 선물하자.(165쪽)"라는 문장이 있습니다. 왜 스웨터였나요?

스웨터는 몸을 가장 잘 덮어주는 옷이라고 생각해요. 옷을 입는다기 보다, 옷이 나를 끌어안는 느낌이죠. 저는 스웨터가 이렇게 따뜻하고 좋은 옷이라는 것을 마흔이 넘어서야 알았습니다. 그제야 도톰하고, 가볍고, 부드러운 천연 소재의 스웨터를 처음 입어봤거든요. 좋은 스웨터를 입으면 행복해요. 이렇게 따뜻한 옷을 입고 카페에 나가서 좋아하는 책을 보는 것만한 행복이 없죠. 부자가 되는 게 운명이 달라지는 행운에 가깝다면, 행복은 이토록 사소한 겁니다. 그래서인지 저는 슬퍼하는 사람을 보면 스웨터를 사서 감싸줘야 한다고 생각했던 것 같아요. 덮어주고, 안아주는 느낌을 선물하고 싶었던 거겠죠.

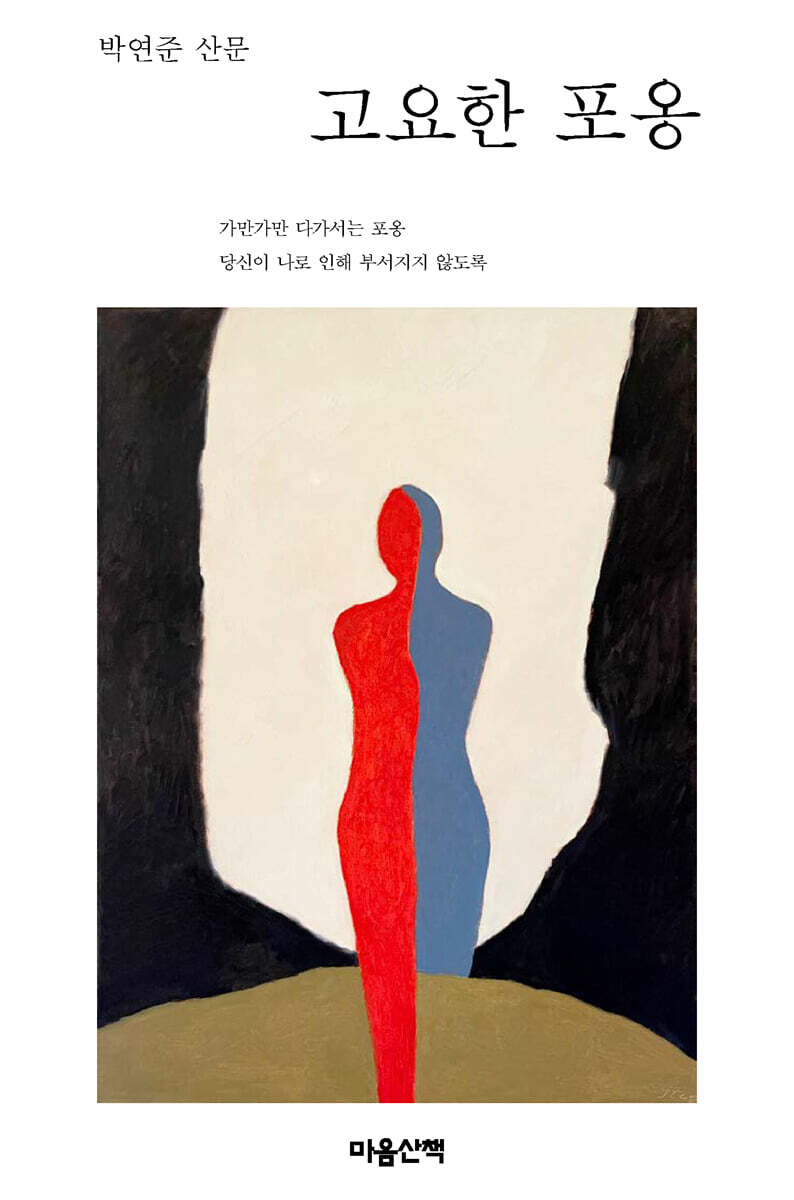

표지가 이전 산문집들과 다른 느낌입니다. 작가님의 의견이 있었나요?

담당 편집자님께서 어떤 느낌의 표지를 원하는지 물어보셔서 "일러스트가 들어간 표지는 싫다. 심플했으면 좋겠다"는 말씀만 드렸어요. 그외에는 전적으로 출판사를 믿고 의지했습니다. 그런데 이렇게 멋진 표지가 탄생했어요. 표지에 실린 그림은 미국의 화가 '존 자바와(John Zabawa)'의 <Mother in Morning Calm>이라는 작품인데요. 고요한 아침의 엄마 모습을 그린 것 같아요. 마치 이 책을 위해 만들어진 그림처럼 느껴지죠. 표지를 처음 보자마자 너무 좋았습니다.

*박연준 파주에 살며 시와 산문을 쓴다. 시, 사랑, 발레, 건강한 여자 어른이 되는 일에 관심이 많다. |

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

성소영

쓸수록 선명해지는 하루

![[요즘 독서 생활 탐구] 좋은 책을 보면 짖는 편집자, 책들이 계속 살아있을 수 있게](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-0c3f9d00.jpg)

![[오정은의 미술과 문장] 불안 시대의 낭만 - 전통을 재조립하는 미술](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251023-fd5a2af8.jpg)

![[큐레이션] 추천하지 못했던 책들을 고백합니다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250826-fea78c13.jpg)

![[젊은 작가 특집] 성혜령 “실패에 익숙해지는 중이에요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-f878f7d8.jpg)

.jpg)