늦은 밤에 만나는 고양이가 있다. 젖소 무늬를 가진 녀석인데 한 달에 서너 번, 집 아래 주차장에서 나를 기다린다. 기다린다는 말이 우스울 수도 있다. 매일 보는 것도 아니고 어쩌다 마주치는 고양이가 자신을 기다리는지, 그냥 지나가던 길인지 어떻게 알 수 있을까. 나도 알고 있지만 그 아이와 마주할 때마다 ‘오늘도 여기서 기다려줬구나.’ 생각하게 되니, 이상한 일이다.

처음 마주쳤을 때는 아무 생각이 없었다. 길에서 만나는 고양이는 대부분 금방 도망을 가버리니 조심스럽게 거리를 유지하면서 바라보았을 뿐이다. 어정쩡한 위치에서 가만히 보고 있었더니 걔도 자세를 바꾸지 않고 나를 빤히 봤다. 눈치를 보는 듯 하더니 내 쪽으로 걸어왔다. 보통 다른 고양이들과 마주칠 때는 내가 먼저 다가가게 되는데 고양이가 쪽에서 먼저 움직이자 짐짓 당황했다. 어디까지 다가오려나. 그대로 있었더니 이 용감한 고양이는 망설이지 않고 무릎 앞까지 왔다. 손을 뻗으니 뒷걸음질을 치기에 딱히 다른 동작을 취하지는 않았고 내 주변을 서성일 수 있는 시간을 주었다. 녀석의 눈동자에는 여러 말이 적혀 있었지만 어느 것 하나 제대로 읽지 못했다. “잠깐만 기다려.”라고 말한 뒤, 집으로 뛰어 올라갔다. 아무래도 길에 사는 고양이에게는 밥과 물이 최고겠지, 생각하면서. 혹시나 내 말을 못 알아듣고 그 틈에 가버릴까 조바심이 났다. 우리 집 고양이가 먹는 사료와 생수를 급히 챙겨 내려갔는데, 고양이는 민망할 정도로 그 자리에 그대로 앉아 나를 멀뚱히 보고 있었다.

그런 식으로 몇 번을 더 마주쳤다. 처음에는 주차장 구석진 자리에 먹을 것을 두고 녀석이 그쪽으로 다가가는 것을 확인한 뒤, 집으로 올라왔다. 여러 번 반복했더니 언제부턴가 먹을 것은 쳐다보지도 않고 내 쪽으로 먼저 오기 시작했다. 다가와 몸을 비비고, 앞에 드러누워 바닥을 열심히 휘젓기도 한다. 이게 뭘 의미하는 건지 잘 모르겠지만 이해하는 듯한 표정을 짓고 있다. 그 아이 쪽에서 먼저 내 마음을 읽은 것처럼 행동하기에 나도 그렇게 한 번 해보는 거다. 어느 정도 인사하는 시간이 지나면 고양이는 내가 가져온 물을 먼저 먹는다. 급하게 먹지 않고 여유롭고 우아하게, 내가 자신을 보고 있는지를 적당히 의식하며 물을 마시고 바로 옆 그릇으로 입을 옮겨 사료를 포크레인처럼 퍼먹는다.

녀석과 마주칠 때의 상황은 매번 극적인데 아마 현관등의 역할이 클 것이다. 거리에서 주차장으로 들어서면 자동으로 등이 켜진다. 고양이를 알기 이전에는 불이 켜지면 우체통을 확인한 뒤, 현관 비밀번호를 누르고 건물 안으로 들어갔다. 언제부턴가 그 불이 켜지는 찰나에 고양이가 등장하게 된 거다. 횟수가 많지는 않지만, 주변을 두리번거리는 것은 집에 들어가기 전의 의식이 되었다. 고양이는 늘 같은 자리에서 기다렸다는 표정으로 나를 보고 있는다. 이 녀석이 우리 집 주차장에 있으면, 나를 기다렸다고 느끼게 되는 것은 착각이 아니다. 누구라도 그 비슷한 상황을 몇 차례 겪었으면 그렇게 생각했을 거다.

어제는 꽤 오랜만에 녀석과 마주쳤다. 평소처럼 사료와 물을 갖고 내려왔고, 고양이는 또 내 몸에 자기 몸을 비볐다. “여기 항상 두면 좋은데 그렇게 하면 주인아저씨한테 혼나서, 미안해.” 사료를 먹기 시작하기에 집으로 들어가려고 일어서는데 녀석이 먹던 것을 두고 내 뒤를 따라왔다. “어? 야, 가서 더 먹어. 나 집에 갈 거야.” 고양이는 내 말을 무시하고 나를 바싹 따라왔다. 자동등이 켜지는 현관 아래까지 쫓아오기에 긴장을 했다. ‘집까지 따라 들어오면 어떻게 해야 하지.’ 고민이 되었다. 비밀번호를 누르고 현관에 들어서자 고양이는 뒷걸음질을 쳤다. 혹시 들어오려나 싶어서 잠시 현관문을 잡고 있다가 문을 닫았다. 유리 밖으로 문 앞에 앉아 있는 녀석이 보였다. 손을 흔들고 집으로 들어왔다.

오늘, 출근하는 길에 근처 편의점 앞에서 그 고양이를 봤다. 내가 서 있는 반대편을 보고 있어서 걔는 나를 보지 못한 것 같다. 우리 집 아래에서 봤을 때는 꽤 씩씩한 고양이였는데 어느 차 밑에 납작 엎드려 들어가 있는 모습은 내가 알던 모양과 달랐다. 곧 겨울이 오는데, 잘 지낼 수 있으려나. 그런 생각을 하며 걸음을 옮겼다. 자꾸 아침에 본 모양이 생각나기에 그 아이에게 따뜻한 머물 곳이 있고, 우리 집 주차장은 산책하다 들르는 곳이라고 생각해봤다. 고양이에게도 산책길 같은 게 있을 거라고 ‘오늘은 그 주차장 집 쪽으로 한 번 산책을 가볼까.’ 하고 나서서 오는 거라 믿고 싶은데, 잘 믿기지 않는다. 이번 겨울에도 종종 씩씩하고 우아한 얼굴로 나를 기다려주면 좋겠는데, 그럴 수 있으려나. 이럴 때마다 나는 정말 잘 모르기만 하는 사람이 되어버린다.

책이 출간되기 반년 전쯤, 교과서를 사용하지 않고 '종합학습'을 하던 나가노 현의 한 초등학교를 3년에 걸쳐 취재했었다. 이나 초등학교 봄반. 이 학급의 아이들은 목장에서 빌린 송아지 한 마리를 키워 교배를 시키고 젖을 짠다는 목표를 세우고 3학년 때부터 계속해서 송아지를 돌봐왔다. 그러나 5학년 3학기가 시작되기 조금 전, 예정일보다 한 달 빨리 어미소가 조산해버렸고, 선생님들이 이를 발견했을 때 송아지는 이미 차가워져 있었다. 울면서 송아지의 장례식을 마친 학생들을 기다리고 있던 일은, 염원했던 젖 짜기였다. 사산을 했어도 어미소의 젖은 매일 짜줘야만 했다. 학생들은 짠 젖을 급식 시간에 데워 마셨다. 즐거웠어야 할 이 젖 짜기와 급식은 본래 기대했던 바와는 달랐다. 그것은 이들이 이 '상'중에 쓴 시와 글에 여실히 나타났다.

쟈쟈쟈

기분좋은 소릴 내며

오늘도 젖을 짠다

슬프지만 젖을 짠다

기분은 좋지만 슬프다는, 슬프지만 우유는 맛있다는, 이 복잡한 감정을 알게 된 걸 성장이 아니면 무어라 부를 수 있을까.

- 고레에다 히로카즈의 『걷는 듯 천천히』 (45-48쪽)

-

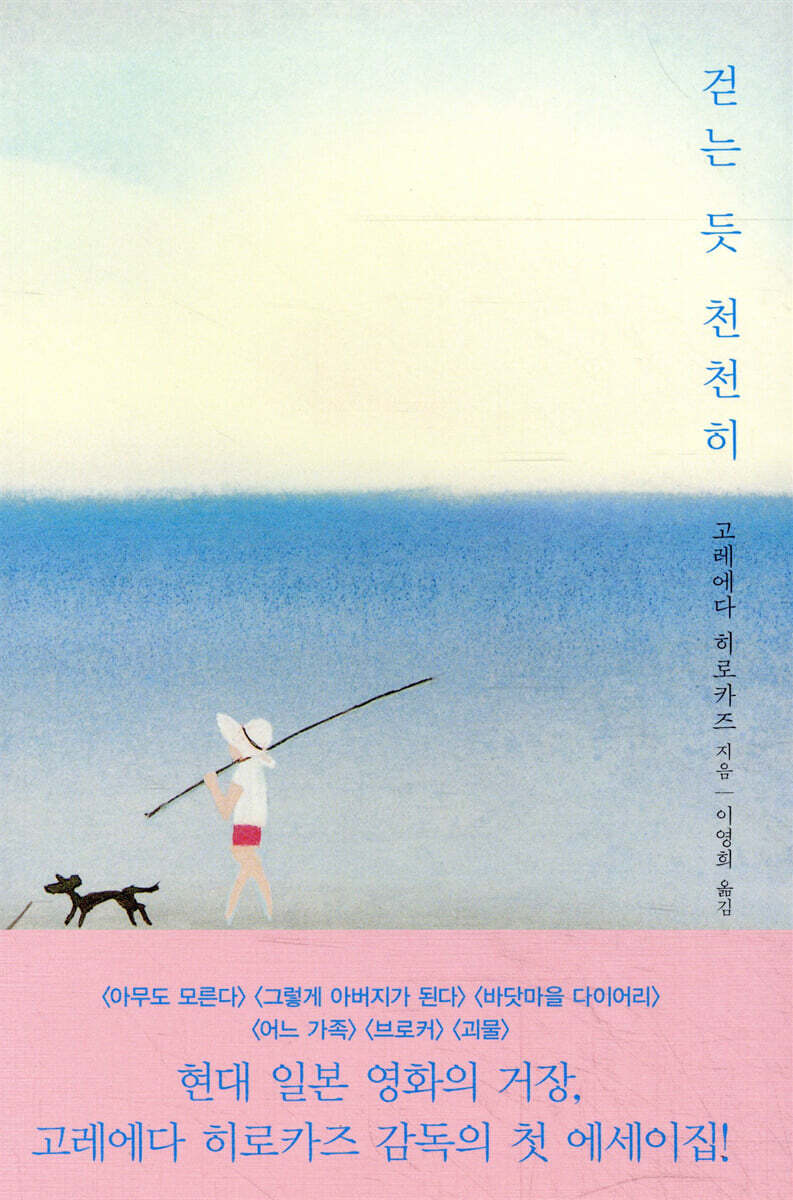

걷는 듯 천천히고레에다 히로카즈 저 | 문학동네

수상 여부에만 치중해 보도하는 언론에 대해 비판하기도 하고, 오늘날 미디어의 역할이나 자세에 대해서 날카로운 질문을 던지며, 3?11 대지진 이후의 일상의 의미에 대해 짚어보기도 한다.

걷는 듯 천천히

출판사 | 문학동네

박선아(비주얼 에디터)

산문집 『20킬로그램의 삶』과 서간집 『어떤 이름에게』를 만들었다. 회사에서 비주얼 에디터로 일하고 있다.

![[송섬별 칼럼] 애도가 우리를 이해하지 못한다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250813-4f757b68.jpg)

![[송섬별 칼럼] 살아 있는 채로, 기쁨.](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250716-8c669f3f.jpg)

![[송섬별 칼럼] · · · - - - · · ·](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250424-efbfaa92.png)

![[송섬별 칼럼] 걔가 개를 데리고 다니기만 했더라면](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250325-3397d7fe.png)

찻잎미경

2018.12.02

고양이의 울음소리가 귀가에 맴도는 것 같습니다.