나이 일흔에 소설을 쓰기 시작했고, 일흔셋에 첫 소설을 펴낸 전경자 가톨릭대 명예교수의 주된 업은 한국문학 번역이었다. 많은 한국문학을 외국어로, 그보다 더 많은 외국문학을 한국어로 옮기는 일을 평생 해왔다. 번역상도 여러 번 받았다. 그런 전경자 교수가 몇 해 전 시집을 냈고, 이번에는 소설을 썼다.

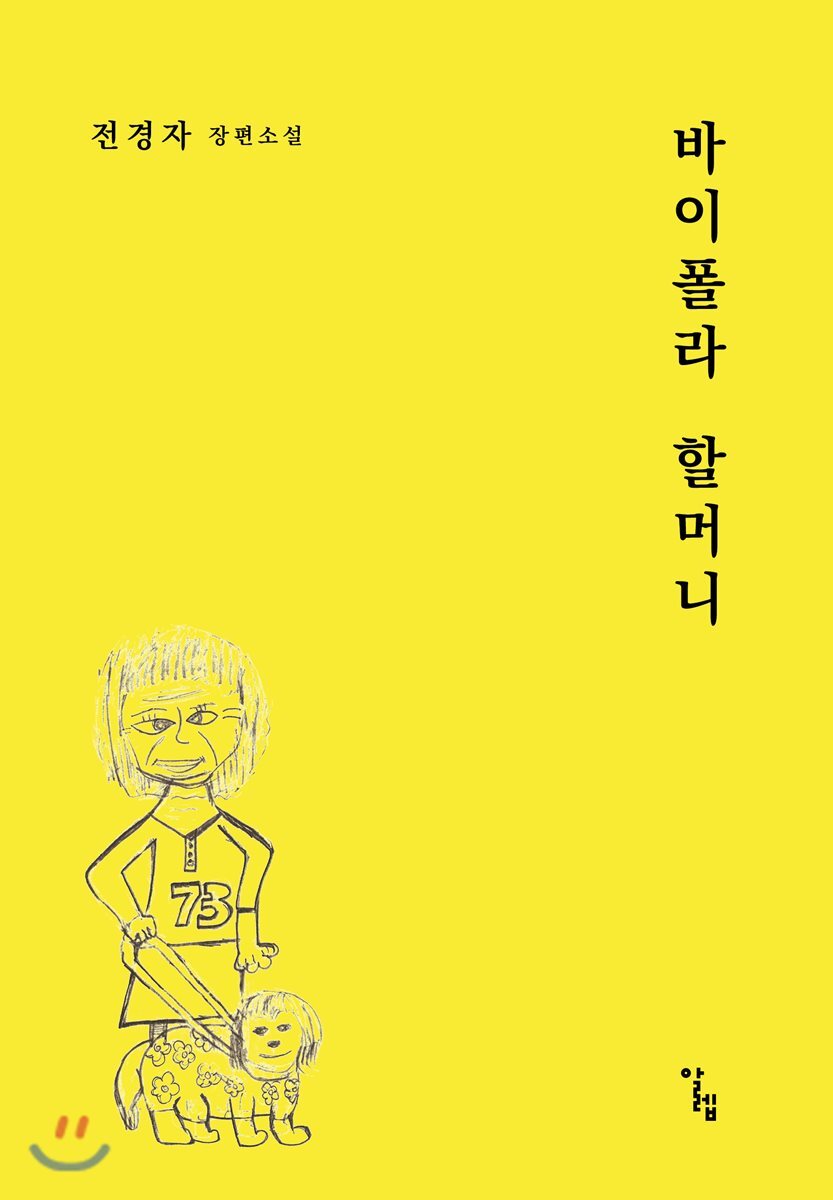

소설가 전경자 씨의 소설 『바이폴라 할머니』에는 세 명의 노인이 등장한다. 정확하게는 두 명의 70대 노인과 한 명의 40대 후반 중년이다. 루이제 린저의 ‘생의 한가운데’를 읽은 30대들의 격정은, 70대라는 ‘생의 끝자락’에 들어서 어떤 열망으로 전개되었을까?

먼저, 선생님께서 20대나 30대가 아닌, 70대 작가이기 때문에 살아오신 이력에 대해 몇 가지 묻지 않을 수 없군요. 2009년에 첫 시집을 내셨고, 올해 첫 소설을 내셨습니다. 그동안 수십 권의 번역서와 수십 편의 영역서를 내신 영문학과 교수님으로 평생 문학을 해오셨는데, 이제 번역이나 논문이 아닌 창작으로 문학을 하시고 계십니다. 번역이나 평문, 교육이 아닌 창작으로써 문학은 선생님께 어떤 의미인지요? 그 점을 선생님께서 걸어온 이력과 같이 말씀해 주십시오.

|

|

비유가 과하기는 합니다만, “들숨 없는 날숨이 없듯이 문학 없는 나는 없다”고 말씀드리고 싶습니다. 문학에 대한 나의 관심은 초등학교 저학년 시절에 읽은 『알프스의 소녀』나 『작은 아씨들』 같은 <소년소녀 세계명작> 읽기에서 시작되었어요. 다른 아이들은 장차 “선생님이 되고 싶다”거나 “장군이 되고 싶다”고 큰 소리로 말했지만, 나는 “소설가가 되고 싶다”는 말을 입밖으로 내지는 않았어요. 어떻게 하면 선생님이나 장군이 되는 것인지는 알 것 같았는데, 뭘 어떻게 해야 소설가가 되는 것인지는 전혀 감이 잡히지 않아서였을 겁니다.

소설가가 되겠다는 어린시절의 “장래희망”은 나이가 먹어도 변하지 않았습니다. 그러나 그 희망을 구현시킬 수 없게 만드는 걸림돌에 참 오랫동안 도돌이표가 붙어 있었습니다. 칠십이 넘은 이제야 도돌이표에 마침내 마침표를 찍었습니다.

내가 이제까지 걸어온 이력을 한마디로 말씀드리자면, 나는 돈을 내면서 25년, 돈을 받으면서 30년 동안 학교를 다녔습니다.

선생님께서 영역하신 한국문학의 작가들은 박완서, 조정래, 최인훈, 황석영, 채만식 등 이름만 들어도 누구나 알 만한 거장들입니다. 한국문학을 외국에 번역?소개하는 일은 많은 어려움이 있을 것인데요. 한강의 『채식주의자』를 영역하여 맨부커상 인터내셔널 부문에서 공동 수상했던 번역자 데보라 스미스의 경우와 견주어 말씀해 주시면 좋겠습니다.

가와바타 야스나리는 『설국』으로 노벨문학상을 받는 자리에서, “이 상의 절반은 사이덴스티커의 것”이라고 말했지요. 사이덴스티커는 일본에 살면서 가와바타와는 15년 정도 가까이 지냈으며, 다니자키 준이치로의 작품도 많이 번역한 것으로 알려져 있습니다. 사이덴스티커가 일본을 사랑하고, 일본문학을 사랑하고, 사랑하는 일본문학을 영역하는 일로 일생을 바쳤듯이, 데보라 스미스는 한국문학을 올곧게 영역하여 한국 문학이 세계문학의 한 자리를 떳떳하게 차지할 수 있도록 힘껏 일해 주기를 바랍니다. 데보라 스미스, 파이팅!

선생님께서는 지난번에 저를 만나셨을 때, 소설의 한 대목을 직접 외워 들려주셨죠. 그리고 연극 팸플릿을 보여주시기도 하셨습니다. 극단을 만들었고 직접 연극의 대본을 쓰셨다고요. 그때 저는 문학의 언어를 갈고 다듬는 데에 굉장히 세심하시다는 생각이 들었습니다. 일생 동안 문학을 가르치면서, 문학의 언어는 어떠해야 하는지 생각해 오셨을 텐데요.

연극으로 말하자면, 「메카로 가는 길(The Road to Mecca)」은 번역극으로, 「The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Margolds(감마선은 달무늬진 금잔화에 어떤 영향을 미쳤는가)」는 원어 연극으로 공연했어요. 둘 다 30여 년 전 일들이지요.

「메카로 가는 길」은 내가 한역하고, 내가 제작하고, 내가 주연했기 때문에 케빈 코스트너라는 소리도 들었는데, 「늑대와의 춤을」에서, 물론 늑대가 안 나오는 건 아니지만, 케빈 코스트너가 주연도 자기가 하고 감독도 자기가 했대요. 그러니까, 지 혼자 북치고 장구친다는 소리인데…… 딱히 욕은 아닌 것 같으면서도 칭찬도 아닌 것 같더군요.

“직접 연극의 대본을 쓴 것”에 대해서는 이 자리에서 필히 짚고 넘어가야 할 대목입니다. 짐작건대, 내 머릿속에서는 내가 한역했으나 (당시 검열이 있었기 때문에) 공연되지 못했던 작품들을 떠올리면서, 머릿속에서는 “번역했다”가 입밖으로는 “썼다”로 나온 게 아닌가 싶습니다.

“문학의 언어는 어떠해야 하는지 생각해 오셨을 텐데요”라고 하시는데, 지금 당장 생각이야 못해 볼 것도 없겠습니다만, 그런 생각은 해봐서 뭐하겠느냐는 게 내 생각입니다. 어쩌면 ‘문학의 언어’라는 표현에 내가 알레르기 반응을 보이고 있는지 모르겠습니다만, “이것이야말로 문학의 언어이고 그것은 결코 문학의 언어가 아니다”라는 말을 할 수 있을까요? 내가 “문학의 언어를 갈고 다듬는 데에 굉장히 세심하다”고 하신 말씀에서 ‘문학의’만 제외하면 언어에 대한 나의 자세를 퍽 정확하게 짚어주신 게 되겠습니다.

이번 소설은 몇 년 동안 쓰셨고, 얼마나 다듬으셨는지요? 그리고 『바이폴라 할머니』라는 제목을 먼저 짓고 쓰셨는지, 소설을 쓰고 나서 제목을 지으셨는지 궁금합니다.(왜냐하면 ‘바이폴라’라는 용어는 극과 극, 조울증, 양극 등 다양한 의미로 쓰이지 않습니까? 그런데 주로 영어권에서는 조울증이라 쓰이더군요. 단지 극과 극의 왔다갔다하는 성격의 할머니인지, 실제 조울증 할머니인지가 궁금합니다.)

이번 소설을 쓰는 데…… 글쎄요, ‘쓰기’와 ‘지우기’에다 ‘다듬기’까지 합하면, 얼추 3,4년은 걸렸을 겁니다. 제목은 먼저 짓지 않고, 글쓰기가 중간 이후에 이르렀을 때까지 우왕좌왕하던 중, 어느 날, “아! 이거다!” 하면서 튀어나온 것이 “바이폴라 할머니”였습니다.

할머니가 원래 극과 극을 오가는 성격의 소유자인지, 아니면 실제로 조울증 할머니인지 궁금하다고 하셨는데, 그렇다고 할 수도 있고 그렇지 않다고도 할 수 있어요. 3년 전에 내가 만난 신경정신과 의사선생님 말씀으로는 조울증은 젊은 층에서 볼 수 있는 증상이고, “나처럼 연로하신 분”은 우울증이면 우울증이지 조울증은 아니라고 하대요. 그런데 나는 중학교 시절부터 오늘까지 극과 극을 오락가락하면서 살아왔거든요. 그러니까 양극을 오락가락하면서 사는 것이 누군가의 원래 성격이라면 그 사람은 젊어서도 조울증 환자이고 늙어서도 조울증 환자죠. 원래 꼬부랑이라서 젊어서도 꼬부랑이고 늙어서도 꼬부랑이인 할미꽃처럼.

작중 인물의 이름에 관한 질문입니다. 여자 이름은 ‘병실 메이트’를 줄인 ‘병메’이고, 남자는 눈이 커서 어릴 적 별명이었던 ‘눈깔사탕’으로 일관하고 있습니다. 통상적인 이름 대신에 그렇게 하신 이유가 무엇인지요?

이름 자체는 별로 중요하다고 생각하지 않아요. 남녀가 서로의 이름을 모르는 채 사랑에 빠졌는데, 알고 보니, 예를 들어, 남자 이름은 김말똥이고 여자 이름은 이소똥이라고 합시다. 그래서 이름 때문에 그 사랑이 깨졌다면 그게 사랑입니까?

어쨌든, 내 소설에는 화자를 제외하면 등장인물이 여자 하나, 남자 하나이지요. 이 두 인물에게 김영희와 이철수라는 이름을 붙여주는 것이, 뭐, 특별한 의미가 있을까요? 그러나 병메는 화자의 병실 메이트였던 여자이니까 그 자체로 화자에게는 의미가 있는 이름이고, 그 귀하다는 쌍꺼풀도 있는 눈 때문에 어린 시절에 남자아이한테 붙여진 눈깔사탕이라는 별명이 화자에게는 눈깔사탕의 실제 이름보다 더 소중한 호칭이 되는 겁니다.

루이제 린저의 『생의 한가운데』가 30대의 격정을 다룬 소설이라면, 이 소설은 “생의 끝자락에 다다른 노인의 격정을 다룬 소설”이라고 속물스럽게 비교할 수 있을까요? 「노인을 위한 나라는 없다」라는 원작을 다룬 영화에서는, 단 한 번의 실수(선택)가 돌이킬 수 없는 파국으로 치닫게 된 숙명이 다뤄집니다. 『바이폴라 할머니』에도 인생에서 단 한 번의 실수(선택)로 인해 숙명처럼 ‘사랑’을 이루지 못하는 인물이 등장하는데요. 그 숙명을 벗어나고자 하는 몸부림 혹은 격정이 느껴집니다. 이것은 제가 과장해서 본 해석일까요?

30대의 격정과 생의 끝자락에 다다른 노인의 격정. 슈타인의 격정과 눈깔사탕의 격정은 서로 다른 종류의 격정일까요? 격정이란 나이별로, 세대별로, 시대별로 달라지는 감정인가요? 병메하고 니나는 하늘하고 땅입니다. 성생활이 없는 결혼이 가난보다 더 힘들고 가난보다 더 무서울 수는 없다는 병메를 니나하고 비교할 수는 없겠지요. 오로지 상대방의 돈만 보고 결정한 결혼을 병메는 부끄러워하지도 않고 후회하지도 않습니다.

단 한 번의 잘못된 선택으로 인해 숙명처럼 사랑을 이루지 못하는 인물이 그 숙명을 벗어나고자 하는 몸부림 혹은 격정이 느껴지신다고요? 생각하고 계신 인물이 눈깔사탕이든 병메든, 아니면 둘 다이든, 나는 그 둘 중 어느 누구고 『바이폴라 할머니』 안에서 몸부림치도록 방치한 적은 없습니다. 그러나 이러한 경우에는 읽는 사람이 그렇게 읽는다면 쓴 사람으로서는 할 말이 없는 것 아니겠어요?

『바이폴라 할머니』에는 미친 사람(비정상)과 미치지 않은 사람(정상)에 대한 아포리아 같은 게 각 챕터마다 발문처럼 있는데요. 이것을 보면, 마치 비정상이 정상인 것 같은, 정상이 비정상인 것 같은, 좀 유쾌한 반란의 관점이 보입니다. 예를 들면, “미친 사람은 자유에서 벗어나 자유롭지만, 미치지 않은 사람은 자유에 갇혀서 자유롭지 못하다.” 같은 것 말이죠. 이에 대한 선생님의 생각을 여쭙습니다.

챕터마다 발문처럼 있는 미친 사람과 미치지 않은 사람의 대비는 “비정상이 정상인 것 같은, 정상이 비정상인 것 같은, 좀 유쾌한 반란의 관점”이 아니고요. 미친 사람은 미친 사람으로, 미치지 않은 사람은 미치지 않은 사람으로, 양극을 각각 있는 대로, 보이는 대로, 보기 좋고 읽기 좋게 나열했을 뿐입니다.

소설 속에는 크고 작은 서사들이 도처에 널려 있고 수시로 일어납니다. 하지만 어떻게 되었다라든지 어떻게 될 것이란 암시도 없이 끝맺음이 나는 경우가 많죠. 아, 어떻게 될 것이란 암시는 때때로 주는 것 같습니다만, 독자들에게 단적으로 결말을 알려주지는 않습니다. 이러한 방식은 소설을 쓰시면서 염두하신 것인지요? 특히 병메와 눈깔사탕과의 사랑을 예로 들어 주시면 어떨까요?

병메와 눈깔사탕과의 사랑을 예로 들라시면, 나, 참, 곤란합니다. 우선, 설정 자체가 병메하고 눈깔사탕은 사랑이라는 감정에 휘말리는 인물이 아닙니다. 두 사람 모두 바다가 아니라 호수입니다. 눈깔사탕이 병메에게 보내는 연애편지가, 그게 어디로 봐서 연애편지입니까? 화자가 종주먹을 대자, “그 여자(병메)는 내가 사랑하고 싶은 여자이지 사랑하는 여자는 아니다”라고 응답하는 눈깔사탕의 말을 믿어주십시오.

연세가 있으신데, 앞으로 집필 계획을 여쭤봐도 괜찮을까요?

“앞으로”라…… 내 나이를 의식하고 던지는 질문인데……길에서 꼬맹이들이 나를 “할머니! 할머니!”라고 부르면 일흔세 살이라는 나이를 깜빡하고 퍼뜩 생소하게 느껴질 때가 있답니다. 그런데 어쩌죠? 글을 쓸 때는 “나의 연세”를 의식한 적이 단 한 번도 없어요. 질문에 제대로 답을 하자면, “예, 집필 계획 있습니다.”

마지막으로, 73세에 첫 소설을 출간하신 소감을 한 말씀 해주십시오.

기뻐서 어질어질합니다.

http://ch.yes24.com/Article/View/33720

위 링크 하단에 댓글로 ‘2017년 기사 중 가장 좋았던 기사 1개’를 꼽아주세요!

해당 기사 URL과 이유를 댓글로 남겨주시면, 1회 응모시마다, YES포인트 200원을 드립니다.

자세한 내용은 링크 클릭!

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

원영옥

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[인터뷰] 김숨, 전쟁은 소녀의 몸을 하고 있었다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251016-dbfaa77a.jpg)

![[리뷰] 여성들의 로맨틱한 성장기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-26ddf5f5.jpg)

![[리뷰] 자신에게 일어나지 않은 일을 어떻게 알 수 있죠?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250508-1a283524.jpg)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

jjjin21

2025.11.18

자신감회복

2017.06.23