|

|

지금도 있을까? 신촌의 ㅊㅂ책방에서 대학 4학년의 나는 그림책 한 권을 손에 들고 ‘그래, 그림책을 만들겠어.’라고 사뭇 진지하게 결심을 하고 있었다. 이후 출판사 면접과 이직 때마다 꼭 언급했던 내 손에 들린 그 책은 하야시 아키코의 그림책 『달님 안녕』이었다. 구름 속에서 달님이 얼굴을 빼꼼 내밀 때의 그 감격. 압축적인 글과 그림의 조합으로 한순간이나마 읽는 이에게 아름다운 시간을 선물하는 그림책의 매력. 그렇게 편집자가 되었지만 걸작 그림책을 만드는 기회는 좀처럼 오지 않았다. 동화책을 만드는 팀에서 시작해 다시 지식 정보책을 만들게 된 개인적 사정 때문이기도 했고, 무엇보다 ‘걸작’ 그림책이라는 것은 탄생 자체가 아주 어렵기 때문이기도 했다.

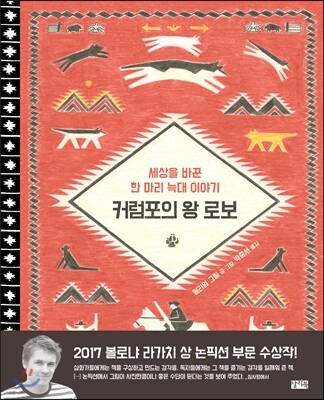

“그림책의 하이라이트는 면지(endpapers)야. 그림책의 이야기는 면지에서부터 시작되거든.” 전설적인 베스트셀러 그림책을 편집한 선배가 흘리듯 했던 이 말을 무심코 실감하게 된 것은 『달님 안녕』 이후 정확히 10년 만에, 영국 출신의 젊은 일러스트레이터 윌리엄 그릴의 『커럼포의 왕 로보』을 만들게 되면서다. 노란 기운을 머금은 인상적인 붉은색과 검정색, 크림색, 회색, 이 네 가지 컬러로 짠 한 폭의 카페트 같은 면지. 왼쪽 페이지 중앙에는 늑대의 실루엣이, 오른쪽 페이지 중앙에는 총을 든 인간의 실루엣이 서로 마주 보고 있다.

박중서 번역자께서 책을 편집하기 전에 다니구치 지로의 『시튼-방랑하는 자연주의자: 제1권 늑대왕 로보』를 참고하면 좋을 것 같다고 추천해주셨고, 정말로 책을 편집하기 ‘전에’ 책을 구해 읽었다. 그래서 본의 아니게 두 책의 시점을 비교해 보게 됐다. 다니구치 지로와 윌리엄 그릴의 책은 모두 어니스트 톰프슨 시턴의 유명한 『시턴 동물기』의 첫 단편 「커럼포의 왕 로보(Lobo: The King of Currumpaw)」를 각색한 것이다. 다니구치 지로는 시턴이 파리에서 화가로 활동하다 살롱전에서 낙선하고 뉴욕으로 향하는, ‘before’의 이야기를 비중 있게 조명했다. 이에 비해 윌리엄 그릴은 최고의 사냥꾼으로 이름을 날리던 시턴이 로보를 만난 뒤 총을 내려놓고 야생동물 보호를 위해 투신한, ‘after’의 이야기를 다뤘다(『시턴 동물기』의 저자로 생태계 보호에 큰 영향을 미친 어니스트 시턴이 현상금을 얻기 위해 늑대를 숱하게 사냥했던 최고의 늑대 사냥꾼이었다는 사실은 잘 알려져 있지 않다). 1947년생으로 예순의 나이에 책을 쓴 지로가 시턴의 젊은 시절에 주목하고, 스물일곱의 젊은 그릴이 시턴의 말년에 주목한 것은 우연치고는 무척이나 의미심장하다. 그렇다면 책을 만드는, 서른네 살의 나는 편집자는 이 책에서 어떤 이야기를 발견했을까?

편집자의 각색 포인트를 잘 드러내주는 것은 아마도 제목일 것이다. 디자이너에게 요청한 이 책의 첫 제목은 ‘어니스트 시턴과 커럼포의 왕’이었다. 원제 ‘The Wolves of Currumpaw’를 그대로 번역하면 ‘커럼포의 늑대들’이 되겠지만, 나는 이 이야기를 (책의 시작인 면지를 보았을 때부터) ‘시턴’과 ‘로보’의 ‘만남’의 이야기로 읽었다. 더 정확히는 ‘before’를 ‘after’로 변화시키는 운명적인 만남에 대한 이야기, 구름 속에서 달님이 얼굴을 내미는 감격스러운 변화에 대한 이야기로. 지금의 내가 운명적인 만남과 감격스러운 변화를 그만큼 고대하고 있기 때문일까? 로보와 같은 존재를 마주하면 헛되이 들고 있던 ‘before’를 내려놓고 진짜 내 인생으로 걸어 나갈 수 있을 것만 같았다. 서로 마주한 우리 사이에 있는 것이 ‘우정’이든 ‘사랑’이든, 그 무엇이든.

김다미(찰리북 편집자)

영화, 그림, 사진. 좋아하는 것을 말할 때 ‘책’ 앞에 무려 세 가지나 있는 ‘날라리’ 편집자. 가장 좋아하고 많이 읽는 것은 일본 현대소설과 에세이이나 이 역시 열심히 검토할 뿐 편집자로 만들어본 적은 없다. 누구보다 책 만들기를 좋아하던 선배들이 작가가 되고 번역가가 되고, 엄마가 되는 것을 아이처럼 바라보다가 이제는 그 자리에 있는 어린 독자들을 바라보고 있다.

엄지혜

eumji01@naver.com

![[리뷰] 업(業)으로 다시 지은 셰익스피어의 희곡, 『시간의 틈』](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251023-b21e41b3.jpg)

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[김미래의 만화 절경] 더께 밑의 우리, 더께 너머의 우리](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250630-d1bcfc30.png)

![[Read with me] 강동원 “세상에 없는 이야기를 좋아해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-50501154.jpg)

iuiu22

2017.03.16