요즘엔 눈뜨자마자 침대에서 스마트폰으로 음악을 듣는다. 스마트폰 자체 스피커의 알량한 음색이 정말 싫었는데 지금은 아무렇지도 않은 일상이 되었다. 그래도 언젠가는 블루투스 스피커를 사야지 하면서 지갑 눈치만 보고 있다.

아침에 음악을 듣는 습관이 생긴 건, 낭만적이고 싶어서가 아니라 침대에서 기어 나올 빌미가 필요하기 때문이다. 지금은 땡 겨울이라 더더욱 이부자리를 못 벗어나겠다. 그러나 어차피 눈뜨면 쥐게 되어있는 스마트폰으로 음악을 듣다 보면 좋아서 잠도 홀딱 깰뿐더러 뮤지션들이 최선을 다해 만들어 낸 결정적 소리들이 자빠져 누워있는 나를 부끄럽게 만든다. 그래서 벌떡 일어나게 되는 효과가 있다.

요즘 더 이상 미루거나 개길 수 없는 책 원고를 마감하느라 날짜를 모르겠고, 요일도 관심 없고, 폐인처럼 작업하는데 오늘은 딱 일요일이라는 걸 알았다. 유난히 창 밖에서 경적 소리가 많이 나면 일요일인 거다. 집 뒷골목에 교회가 있는데 하나뿐인 진입로가 좁아 차들이 엉키기 때문이다.

그래서 짜파게티를 끓여먹고 싶었 ‘더 벨벳 언더그라운드 & 니코’의 『선데이 모닝』을 듣고 싶었다. 1967년에 나온 음악이다. 문득 너무 오래된 음악만 좋아하는 것 아닐까 고민했다. 어릴 땐 스펀지처럼 수많은 음악을 빨아들이고, 소화해 내면서도 계속 배가 고팠다. 어른이 된 지금도 그러고 싶지만 흡수하고 소화시키는데 시간이 많이 걸리거나 심지어 체하기도 한다. 아, 쓸 만한 기능을 하나씩 세월에게 내주다 보면 어느 순간 정말 좋은 음악을 만나도 시큰둥한 꼰대가 될까봐 무척 쫄린다. 뱀파이어가 아닌 이상 주름살은 어쩔 수 없지만 감각의 쇠락에 대책 없이 당하긴 싫다. 고로 침대에서 발딱 일어났다.

각설하고, 선데이모닝의 음울하면서도 달달한 멜로디를 흥얼거리며 라면 냄비에 물을 올리자 런던의 한 성당이 떠올랐다.

어느 안개 낀 일요일 아침 나는 이스트 런던의 칙칙한 거리를 ‘쓰레빠’ 끌며 지나가고 있었다. 내가 가진 돈으로 방을 구할 수 있는 유일한 동네였다. 일자리도 없고 대책 없이 런던에 체류 중이던 나는 런던에서 가장 은혜로운 가격의 식료품인 ‘감자’님을 구입하기 위해 마트에 가는 길이었다. 쓸쓸하고 춥고 가난한 거리가 내 주머니 신세 같아 손을 주머니에 넣고 걸었다. 그런데 동네 분위기에 맞게 평소에 낡고 초라한 모습으로 고요히 찌그러져 있던 성당에서 문득 음악소리가 들려왔다. 문틈으로 빠져나오는 묘하게 몽롱한 소리에 호기심을 느끼곤 살짝 들어가 보았다. 마침 일요일 미사 중이었고 몇 명 안 되는 신도들이 모여 앉아 성가를 부르고 있었다. 신도 수가 급감해 고민이라는 영국 성공회 성당의 분위기도 어쩐지 그 무렵 내 신세와 비슷한 것 같아 괜히 마음이 애잔했다. 그런데 남루한 동네사람들이 모여 앉아 부르는 노래는 의외로 그레고리안 성가풍이 아니라 현대적인 리듬감이 있었는데 신자 대부분이 흑인이라 애절한 흑인 영가처럼 들렸다. 노래하면서 박수를 치기도 하고 춤추듯 몸을 흔들기도 하는데 경건하고 아름다운 느낌이었다. 나는 슬그머니 뒷자리에 끼어 그 경건함에 탄복했다.

런던 한복판에 있는 세인트 폴 대성당의 미사에 간 적이 있었는데 미사 시간에 가면 입장료를 안 받으니까 거대하고 아름다운 대성당에 울려 퍼지는 엄청난 파이프 오르간 소리와 최정예 성가대의 화음을 들으면서도 나는 그다지 경건함을 느끼진 못했다. 오히려 내 인생과 동떨어진 화려함만 잔뜩 느꼈을 뿐이었다.

그날 만난 볼품없이 작은 성당의 소수정예 신도들이 훨씬 더 경건하고 현실적인 모습으로 예배드리는 것 같았다. 시간이 지나자 사제의 짧은 설교가 이어졌는데 조금 듣다 슬쩍 빠져나왔다. 런던생활 한 달도 안 된 시기라서 영어를 전혀 알아들을 수 없었기 때문이었고 내 ‘쓰레빠’가 경건한 분위기를 깰까봐 미안했기 때문이었다.

선데이 모닝을 들으며 시작한 오늘 아침, 나는 그 몽롱하면서도 쓸쓸하던 경건함을 선명하게 다시 느꼈다. 분명 다른 음악인데 칼럼 쓰려고 막 연결하는 게 말이 되나 싶었다. 그때 런던의 가난한 성당에서 들었던 성가는 분명히 빈자를 위안하고 천상을 앙망하는 영적인 힘이 있었다. 그런데 다시 들어보니 『Sunday morning』은 성가가 아니라 팝 음악이지만 내겐 똑같은 경건함을 주는 음악인 점이 비슷했다. 벨벳 언더그라운드의 (일부 착한) 음악들은 묘하게 지친 마음을 위안하는 영적인 힘이 있다. 어떤 음악을 오랫동안 좋아하면 신앙심이 생기는 걸까. 그들도 나처럼 힘들었기 때문인 걸까. 아니면 런던에서 가장 많이 들었던 음악 중 하나였고, 감자만 먹으며 버티던 그 시절의 쓸쓸함을 조건반사로 떠올리게 만들기 때문인지도 모르겠다.

아무튼 보컬 루 리드Lou Reed 아저씨가 발성하는 차분하면서도 쓸쓸한 목소리와 멜로디에서 나는 록 정신의 기본 교리중 하나인 소외와 고통의 근원적인 심장을 느꼈다. 그리고 오늘 아침 처연하게 아 호로록 호로록 짜파게티를 먹었다.

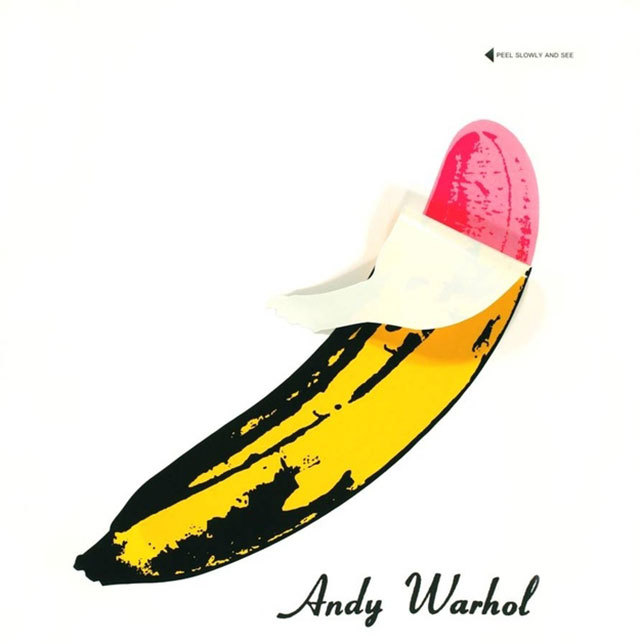

벨벳 언더그라운드는 활동 당시 인기가 많지 않았다. 앤디 워홀의 적극적인 후원을 받아 앨범을 내긴 했지만 잘 팔리지 않으니 가난하고 스산했을 것이다. 비틀즈가 다 해먹던 시절이었다. 그들은 『창백한 파란 눈 Pale Blue Eyes』 처럼 우리에게 알려진 예쁜 곡을 만든 밴드이기도 했지만 사실 퇴폐적으로 막가는 어둠을 주로 표현한 밴드였다. 대중이 생 깠던 그들의 코드는, 그 뒤로 낸 기괴한 불협화음으로 더욱 비틀린 채 표출되었을 것이다. 다만 첫 앨범의 첫 곡인 『선데이 모닝』은 세상에 정상적으로 접근하고 싶은 그들의 친절한 껍데기였는지도 모르겠다.

그럼에도 이 곡의 노랫말은 친절하지 않다. 해석해 보면 일요일 아침, 등 뒤에 있는 새벽을 상기하는 내용이다. 노랫말에 따르면 그 새벽은 쉬지 못한 감정이고, 낭비한 날들이고 알고 싶지 않은 느낌이고 얼마 전에 건너버린 모든 길이다. 주위엔 부를 수 있는 사람들이 항상 있지만 그것도 개뿔 소용없는 일요일 아침이라는 내용이다.

뭐라는 건지 모르겠다는 마음이 먼저지만 시를 읽듯 음미하면 깊은 허무가 느껴진다. 일요일 아침의 이스트 런던의 쓸쓸한 성당과 가난한 나날들이 내게 건네던 그 경건한 허무처럼.

벨벳 언더그라운드의 기타 겸 보컬 루 리드 아저씨는 작년 가을에 다른 세상으로 가는 길을 건넜다. 일요일 아침이었다고 한다.

(* 딴지일보 식의 이런 것도 허락 받고 써야 하나 이 같은 문장 제스처를 허락 안 받고 써서 미안하다. 오늘은 경건한 내용이라 달리 웃길 수가 없었다.)

[관련 기사]

- 이탈리아의 친절한 헤비메탈

- 스뽀오츠 정신과 부드러움이 필요한 시대

- 드레스덴 축제의 매혹적인 단조

- 감상적인 플랫폼과 대치하다

- 다프트 펑크 「겟 럭키」와 스페인 이비자 섬

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

앙ㅋ

2015.01.23