명화를 보는 즐거움

예술서는 언제나 즐겁다. 일단 눈이 즐거운 작품들을 마음껏 볼 수 있고, 미술사를 전공하고 싶었을 만큼 열심이었던 터라 자연스럽게 공부도 되니 일석이조.

『화가의 숨은 그림 읽기』는 발행된 지 10년이 된 책의 개정판이라고 하여 기존의 책을 살펴보았는데 정말 챕터마다 적절한 분량으로 흥미로운 이야기가 가득했다.

처음에는 명화가 표지에 들어간다고 했기에 다양한 레이아웃이 나오기에는 한계가 있다는 생각에 조금 걱정이 되었는데, 정작 본문을 살펴본 뒤에는 책 내용 자체가 무겁지 않아 이전보다는 가벼운 마음으로 접근할 수 있었다. 중요한 것은 표지에 사용될 명화가 어떤 것이냐인데, 기존 표지에는 구스타브 클림트의 <아델레 블로흐 바우어 부인>이 사용되었는데 클림트 특유의 고전적이면서 고급스러운 황금색과 블랙의 조화가 가장 적절했던 것 같다. 나에게 클림트를 표지에 넣으라고 한다면 다른 옵션이 있었을까 하는 생각이 들 정도였다. 그만큼 표지에 명화를 넣는다는 것은 이미 많은 부분에 제약이 있는 것이기에 처음에 표지 의뢰를 받았을 때 그 부분 때문에 망설여졌던 것 같다.

예전 미메시스에서 『미술 철학사』라는 3권짜리 미술사 시리즈 표지를 진행했었는데 각 권에 넣은 작품들을 한 가지 컬러로 변환하는 방식으로 표지 스타일을 잡았었다. 조금 과감하면서도 세련된 분위기로 하고 싶었고, 내용이 무겁고 매우 두꺼울 뿐 아니라 표지에 사용된 작품도 무거운 톤이기에 그 무게감을 확 날려버리면서 각 권을 상징하는 컬러만으로 포인트를 주는 것은 매우 뿌듯하고 만족스러운 작업이었다.

일단 그런 콘셉트가 여기에도 적절할지, 과감하게 사각형 프레임을 깨도 되는 것일지.. 등등에 대해 확인한 후 표지를 잡아보았다.

<숨은> 그림을 읽자

‘숨은’ 의미가 표지에 반영되면 좋겠다는 에디터의 의견이 있었다.

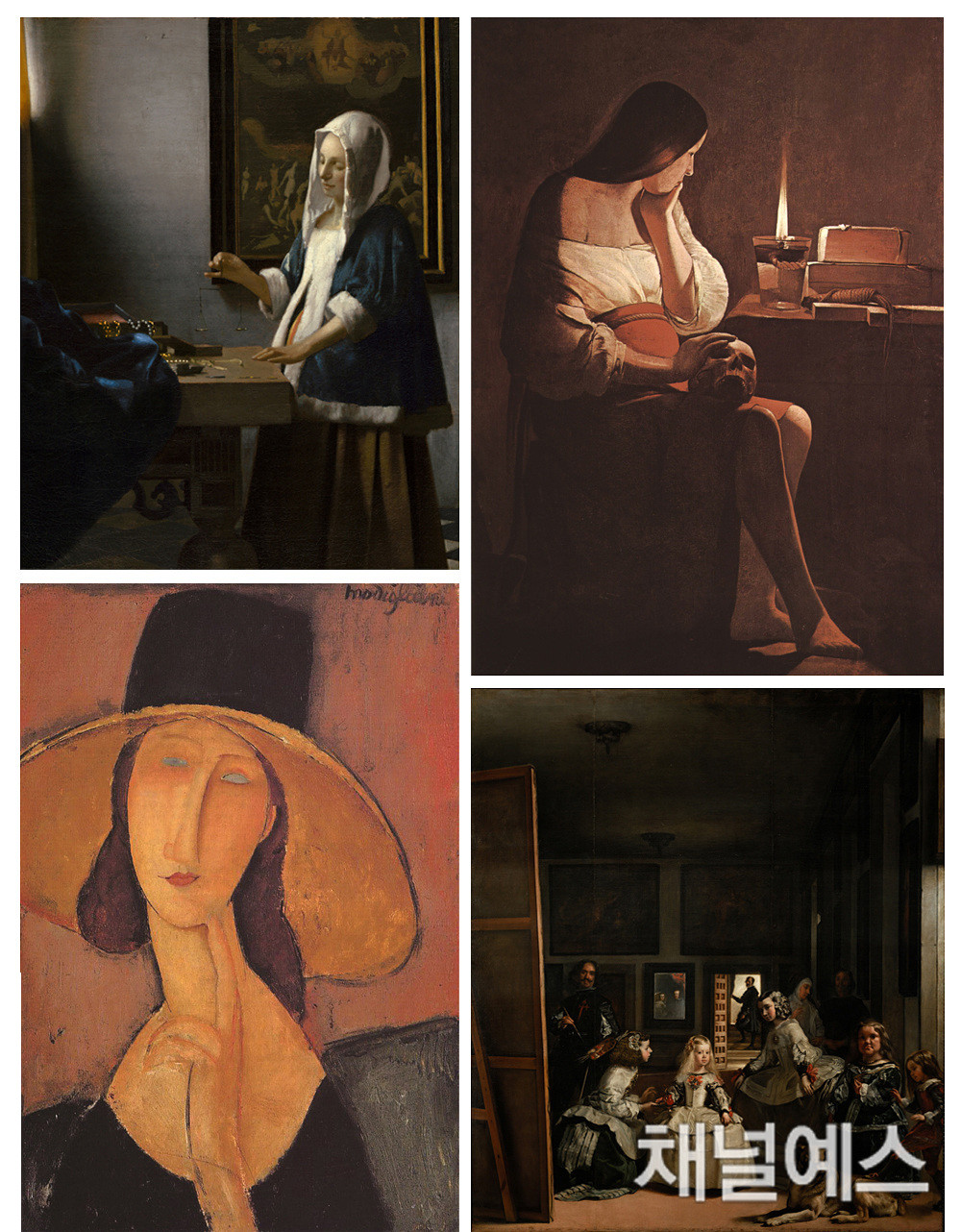

타이틀 부분에서 ‘숨은’ 부분을 다르게 할 수도 있고, 표지 어딘가에 ‘숨은’ 의미를 담을 수도 있는데, 처음에는 재밌겠다고 생각되어 미소와 함께 펜 마우스를 움직이다가, 금방 표정이 굳어졌다. 역시나... 생각과 실제는 다르다. 표지 후보인 4개의 작품은 얀 베르메르의 <저울질을 하는 여인>, 조르주 드 라 투르의 <등불 아래 참회하는 막달레나>, 디에고 벨라스케스의 <시녀들>, 아메데오 모딜리아니의 <잔 에뷔테른의 초상> 이었는데 톤이 전체적으로 어두워서 어떤 식으로 사용해도 밝아 보이기는 힘든 작품들이었다. 일단 작품들 각 톤을 그대로 살리면서 각각의 명화들이 나타내는 어떤 고급스러움과 비밀스러움을 담기에 적절한 컬러를 떠올려 보았다. 금별색을 기본으로 해서 보라, 주홍, 카키 등의 컬러가 적절하다고 생각되었고 그 컬러들을 기본으로 여러 가지 레이아웃을 잡아보았다.

딱 보자마자 제일 먼저 넣고 싶은 작품은 모딜리아나의 <잔 에뷔테른의 초상>. 얼굴이 기울어진 각도나 묘한 표정이 아름답고 어딘가 추상적인 느낌이 들어 잘 살려보고 싶다는 마음이었다. 하지만 그런 마음과 달리 작품의 여백이나 얼굴 자체의 묘사로 인해 조금은 어렵게 느껴질 것 같기도 했다.

벨라스케스의 <시녀들>은 다양한 이야기와 수수께끼가 있는 작품인데 톤이 어두운 탓에 어떻게 넣어도 작품 자체에서 임팩트 있는 부분만 확대해서 쓰기에 한계가 있었다. 그렇게 여러가지 레이아웃에 작품들을 넣어본 뒤에 크게 두 가지 작품으로 추려서 넣기로 했다.

명화를 박스에 넣거나 동그라미 안에 넣어 일부만 보이도록 자리를 잡은 뒤 어울리는 컬러들을 면으로 분할해 보았는데 타이틀, 부제와 어우러져 궁금함을 느끼게 할 수 있을 것 같았다. 모딜리아니의 작품은 중앙에 넣으려니 레이아웃이 잘 잡히지 않아 앞표지는 4개의 면으로 나누고 뒤표지와 이어졌을 때 각 면에 작품의 일부만 보이도록 했다. 1개의 면이 더 생기게 되면 면 분할이 좀 더 재미있게 보일 것 같아 띠지를 고려해봤는데 이 책에 띠지는 필요하지 않았다.

작품과 면을 비슷한 비율로 나누는 버전으로, 아예 작품이 전체에 깔리고 위에 그래픽으로 자유롭게 혹은 차분하게 가려주거나 타이틀 박스 등 요소를 넣는 작업도 해보았다. 작품이 최대한 시원하게 보이게 하면서 위에 적절한 크기의 박스나 그래픽을 올리니 작품도 잘 보이고 그래픽도 움직임이 있어 보여 서로 보완해주는 것 같다. 노트 제작도 고려해서 노트 이미지도 함께 시안에 넣었는데 두 가지 디자인을 사용하게 되었다.

표지는 첫 번째 안으로 결정되어 타이틀이 좀 더 잘 보이도록 SM신명조에서 견출명조로 바꾸고, 시안에서 3가지의 별색을 사용한 것을 한 가지로 줄여보았는데 어떤 것이 별색으로의 효과가 있을까 고민하는 동시에 4도로 사용했을 때 컬러가 최대한 탁해 보이지 않는 것으로 바꿔야 한다는 생각이었다. 아무래도 은은한 반짝임과 4도로는 표현이 힘든 것이 메탈 컬러이기에 고급스러움을 표현하기에는 금별색 만한 것이 없다.

메일과 목소리로만 존재하던 에디터를 인쇄소에서 만났다. 오랜 장마로 습한 날씨 때문인지 인쇄기 세팅 시간이 조금 오래 걸렸다. 생각보다 오래 걸려서 컬러를 맞추는 게 어려운가보다 싶었는데 첫 장의 컬러가 생각보다 탁하게 나와 살짝 불안함이 느껴졌다. 하지만 한 번에 컬러가 마음에 들게 나오는 경우는 드물기 때문에 느긋한 마음으로 다음 장을 기다렸다. 그런데 이전의 탁한 느낌을 벗지 못할 뿐 아니라 심지어 더 뿌옇게 보이기까지 했는데, 내가 피곤해서 그렇게 보이는 것일까 싶어 여러 각도에서 다시 보고 눈을 깜빡이며 거듭 봤을 정도였다. 안경을 꼈다면 안경을 벗어 닦은 뒤 다시 쓰고, 눈도 비벼가며 확인하고픈 그런 상황이었다. 이 표지에 사용했던 컬러들의 조합에서 무엇을 놓치지는 않았는지, 탁해지는 요소를 모두 제거했는데 어떤 실수를 한 것은 아닐지. 머릿속이 복잡해지기 시작했다.

수정이 필요한 최악의 상황을 대비하기 위해서 감리를 볼 경우에는 항상 데이터와 컴퓨터를 들고 간다. 이런 경우 어디에 손을 대야하는 것일까 속으로 여러 가지를 고려해보았는데, 아무리 생각해도 이해가 가지 않는 상황이었다. 종이의 특성을 고려하지 못했을까, 더 채도를 높여야 했을까, 더 대비가 되는 색을 사용해야 했을까. 그렇게 고민하는 사이에 인쇄는 진행이 되었다. 이후 인쇄기에 문제가 있었다는 것을 알게 되었고, 기계를 정비하고 다시 찍은 첫 장은 한 번에 마음에 들게 나왔다. 그 첫 장을 볼 때의 후련함이란. 기사님에게 90도 인사를 하고 가뿐한 마음으로 돌아왔다. 다같이 식은땀을 흘리는 상황을 경험하고 나니 결과물을 볼 때마다 ‘숨은’ 사연 있는 책이 되어 더 애정이 생긴다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

화가의 숨은 그림 읽기

출판사 | 중앙북스(books)

화가의 숨은 그림 읽기

출판사 | 중앙북스(books)

석윤이(그래픽 디자이너)

열린책들에서 오랫동안 북디자인을 했다. 현재 프리랜서 디자이너로 활동 중이다.

![[석윤이 칼럼] 바꾸고 싶지 않은 표지 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/9/c/5/19c5a7cd7755a046de31163db6370563.jpg)

![[석윤이 칼럼] 한땀 한땀 수놓은 작은 아씨들 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/e/f/c/eefc33e95609c6466cd9f2572d12e54d.jpg)

![[석윤이 칼럼] 나의 포루투갈은 어떨까? | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/f/5/b/3/f5b3cdda24acff8281c74a8bef728a8a.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 손으로 독서하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250829-08dcde92.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)