<font color="#000000">![[채널예스]-인터뷰3.jpg](http://image.yes24.com/images/chyes24/6/1/7/8/61780bafac0da57bb3ed0864e2588c56.jpg) </font>

</font>

글쓰기를 이번 생의 업으로 삼았으니 나 역시 내가 쓰는 글의 보폭과 리듬을 고민하게 된다. 그럴 때는 아름답고 푸르던 영화 속 몬태나 숲의 강물과 그들이 나란히 서서 날리던 플라이 낚시의 네 박자 리듬을 생각한다. (중략) 부드럽게 사뿐히 수면에 내려앉는 라인처럼, 은유하자면 네 박자 리듬의 글쓰기이고 그건 어쩔 수 없는 희망이다. 같은 밀도의 이야기를 할 때도 가능한 한 소박하고 간결하게 표현할 수 있기를. 과장하지 않고 진솔할 수 있기를. 그저 첫 마음을 잃지 않기를.

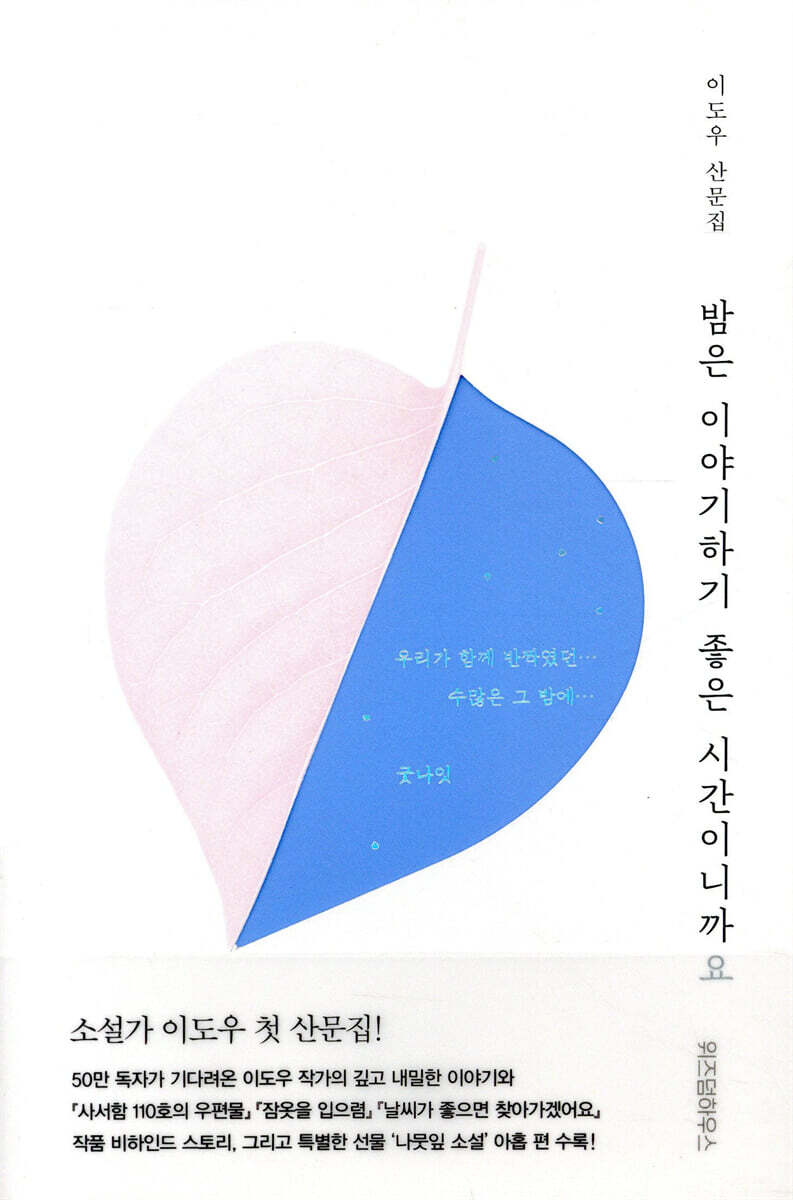

이도우 소설가의 산문집 『밤은 이야기하기 좋은 시간이니까요』 속의 한 구절이었습니다.

<인터뷰 - 이도우 소설가 편>

오늘 모신 분은 인사를 건네는 소설가입니다. 깊은 밤, 가만가만 이야기 나눌 누군가가 그리우시다면 이 분의 산문집 『밤은 이야기하기 좋은 시간이니까요』 와 함께하시면 좋을 것 같아요. 소설 『사서함 110호의 우편물』 , 『잠옷을 입으렴』 그리고 『날씨가 좋으면 찾아가겠어요』를 쓰신 이도우 작가님입니다.

김하나 : 녹음일 기준으로 바로 어제 드라마 <날씨가 좋으면 찾아가겠어요>가 종영이 됐어요. 『사서함 110호의 우편물』 은 라디오 드라마로 제작이 됐었고, TV 드라마가 된 적은 없죠.

이도우 : 그렇죠. 몇 번 시도는 됐었는데 기획 단계에서 끝까지 가지는 못했었죠.

김하나 : 그러면 작가님의 작품으로는 『날씨가 좋으면 찾아가겠어요』가 처음으로 드라마화 된 거죠. 어떠셨나요?

이도우 : 일단은 너무 기쁘고 감사하고 영광이었죠.

김하나 : 제가 인스타그램을 팔로우해서 보고 있었는데, 본방 사수 이벤트도 하시고 책도 보내주시고 하시던데요. 저는 궁금한 게, 드라마를 만들기 전에 작품을 구상하고 쓰실 때 오랫동안 머릿속에서 매만진 이미지가 있잖아요. 그걸 드라마로 구현할 때는 제작비나 촬영 여건 등으로 인해서 많이 바뀌잖아요. 어떠셨어요?

이도우 : 일단 배경이나 책방 같은 경우는 제 예상보다도 훨씬 고퀄리티로 나왔어요. 안 그래도 서강준 배우님이 처음에 인터뷰하실 때 작품 소개를 하면서 ‘굉장히 작고 아담한 시골책방이, 아니다, 지금은 굉장히 커진 시골책방이...’하고 센스 있게 말씀을 하셔서 제가 ‘아니, 얼마나 커졌기에?’ 하고 봤더니 2층 건물로 멀리서 보면 큰 ‘굿나잇책방’이 탄생을 했더라고요. 그래서 제작진 분들이 굉장히 관심을 많이 기울이시고 투자를 많이 하셨구나 라는 걸 느꼈고요. 강원도 영월과 삼척의 첩첩산중에 마을 하나를 통째로 거의 촬영장으로 쓰셨어요. ‘호두하우스’도 따로 짓고 ‘굿나잇책방’도 짓고 ‘은섭이네 집’도... 멀리서 카메라로 잡았을 때 구도에 다 잡힐 수 있는 세트를 공들여서 만드셨더라고요. 강원도까지 수많은 인력들이 오가느라 굉장히 힘드셨을 것 같아요.

김하나 : 독립서점인 조그만 ‘굿나잇책방’도 꽤 많이 커졌는데, 그럴 때는 마음은 어떠세요? 고마운 마음도 있지만 그리셨던 것과는 그림이 조금 다를 수 있잖아요.

이도우 : 그 부분은 제가 충분히 예상을 하고, 또 어떤 부분에서는 영상화를 위해서 판권을 넘기는 순간 각오를 하고 넘기는 것 같아요. 저도 책을 많이 읽고 그 책이 영화나 드라마가 되면 반드시 찾아보면서 비교해서 보는 걸 즐거워하는 사람이고요. 제가 다른 사람의 작품을 독자, 청자의 눈으로 보는 것과 제 작품이 영상화되는 것을 바라보는 눈은 다를 수밖에 없잖아요. 역시 팔은 안으로 굽어야 한다는 걸 느꼈고요(웃음). 솔직히 말하면 저는 이번 드라마를 시청자나 원작자의 마음으로 보지 않았고요. 제작진의 마음으로 봤어요. 내가 책을 한 권 쓴 탓에 이렇게 많은 사람들이 수고와 고생을 하고 있구나, 그 생각을 먼저 했기 때문에 배우 분들도 혼신의 힘을 다해서 연기를 하시는 것 같고, 그걸 생각하니까 일단은 감사하는 마음이 제일 크고요. 제작진의 마음으로 봤기 때문에 인스타그램에서 이벤트를 했던 것도, 원래 제가 책 선물하는 걸 좋아하는데다가, 정말로 ‘my pleasure’였던 거죠. 제가 좋아서 했고 거기에 호응해주시는 독자 분들 시청자 분들이 너무 좋았고요. 그런 마음으로 드라마를 봤습니다.

김하나 : 작가님이 첫 소설 『사서함 110호의 우편물』 을 쓰시고 난 뒤에 붙었던 ‘로맨스 작가’라는 타이틀 에 대해서도 갸웃갸웃 하셨을 것 같아요.

이도우 : 『사서함 110호의 우편물』 을 쓸 때는 솔직히 ‘로맨스 소설을 쓴다’고 생각하고 썼어요.

김하나 : 아, 장르 소설을 쓴다.

이도우 : 네, 장르 소설을 쓴다고 생각하고 썼는데. 다만 장르의 법칙에 충실하게 클리셰를 많이 쓰고 싶다는 생각은 없었어요. 우연히 도서대여점에서 (로맨스 소설) 두세 권을 보고 문득 필 받아서(웃음), 뭔가 써보고 싶다는 생각을 했는데 ‘이왕이면 내 방식대로 써보고 싶다’는 생각을 해서. 그때만 해도 로맨스 소설의 남자 주인공이 군대를 다녀왔다는 설정이 아마 『사서함 110호의 우편물』 이 처음이었을 거예요. 그냥 스물일곱에 다 다국적 기업의 회장님이거나(웃음), 그런 경우가 많았기 때문에. 그게 사실은 클리셰니까. 장르의 법칙이니까. 그런데 ‘로맨스는 무엇인가’라고 생각했을 때 남자와 여자 사이의 사랑을 긍정적이고 낭만적인 시선으로 바라보는 하나의 세계관이잖아요. 제가 내린 그 정의에 충실하게 썼던 것 같아요.

김하나 : 『날씨가 좋으면 찾아가겠어요』 의 경우에도, 저는 ‘이도우 작가님이 쓰신 로맨스 소설이겠거니’ 생각하면서 읽어가다 보니까, 주인공인 해원과 은섭의 관계가 끝까지 아주 중요한 갈등과 이런 걸로 이어질 거라고 생각하고 읽은 거예요. 그런데 그게 아니어서, 이 소설의 주인공은 결국 여러 가지 관계가 아닐까 하는 생각이 들어서, 되게 좋았어요.

이도우 : 제가 『사서함 110호의 우편물』 을 쓸 때보다 나이가 조금 더 들어서 『날씨가 좋으면 찾아가겠어요』 를 쓰기도 했고. 또 『날씨가 좋으면 찾아가겠어요』 는 로맨스 소설을 쓴다 라는 생각을 하지 않았었어요. 『사서함 110호의 우편물』 과는 출발이 달랐던 것이고. 남녀의 사랑 이야기를 쓰되 말 그대로 날씨가 좋으면 찾아갈 수 있는 화해, 인간적인 이야기, 또 무엇보다 은섭이라는 캐릭터를 그리고 싶었던 마음이 컸고요. 그런 것들이 다 녹아져서 하나의 그림이 나오려면 이런 소설이어야겠다는 생각이 컸어요. 어느 순간 제가 카테고리에 매이지 않게 됐던 것 같아요. 처음에 『사서함 110호의 우편물』이 나온 뒤에 위키백과 같은 데에 보면 ‘이도우-로맨스 소설 작가’로 나오니까 ‘내가 로맨스 소설을 쓰기는 했는데, 로맨스 소설 작가로 이렇게 도장을... 찍으셨나요?’ 싶고(웃음).

김하나 : 제가 찍힌 겁니까? (웃음)

이도우 : 찍힌 건가...? 모르겠네..? (웃음). 그 다음에 『잠옷을 입으렴』 을 쓰고 난 다음에 독자들한테 대거 혼선이 일어났어요. 『사서함 110호의 우편물』 의 작가가 신간을 냈다고 해서 ‘와!’ 했다가 ‘이거 뭐지?’ 하다가 ‘로맨스가 아니에요!’ (웃음). 그러고 난 다음에 (독자들이) 정말 양분화가 됐어요.

김하나 : 소설 단 두 편에 양분화가 돼버렸군요.

이도우 : 『사서함 110호의 우편물』 도 괜찮았는데 『잠옷을 입으렴』 도 좋았어, 하시는 분들도 계시고 전문 장르 독자 분들은 ‘이건 로맨스가 아니에요!’라고 하시고, 『잠옷을 입으렴』 으로 저를 처음 알게 된 독자님들은 ‘이런 소녀들의 성장이야기 너무 좋아’ 하면서 다른 작품을 찾아보시다가 『사서함 110호의 우편물』 을 읽고 난 뒤에 ‘이건 무슨 사랑 판타지?’ 이러시고. 어느 작품으로 이도우를 처음 만났느냐에 따라서 굉장히 반응이 극과 극이었는데, 일단 『사서함 110호의 우편물』 이 더 많이 팔렸기 때문에 『잠옷을 입으렴』 이 나온 다음에 독자들 사이에서 저의 카테고리가 약간 흔들리는 걸 목격했죠.

김하나 : 『밤은 이야기하기 좋은 시간이니까요』 를 읽어가면서 ‘정말 이 분은 어쩜 이럴까’라는 생각이 들었어요. 스스로도 ‘기억의 호더증후군’ 이야기를 하셨는데, 수많은 기억들이 너무 많은 거예요. 어느 날 새벽에 일어나서 피아노에 대해서 생각했던 글이 있죠. 「그녀들의 피아노」라는. 보통 사람은 새벽에 잠 깨서 그런 이야기들을 다 떠올리지 않아요. 피아노에 얽힌 잊을 수 없는, 작가님의 기억 속에서 길어 올린 이야기들이 쭉 나오는데 저는 너무 놀랐습니다.

이도우 : 제가 왜 이렇게 잊지 못하고 질척거리는지, 그런 자책을 했던 시절이 조금 길었고요. 어느 순간 ‘하지만 나는 나를 데리고 평생 살아야 하니까, 나와 화해하거나 나를 용서하거나 나를 감싸야 되겠다’라는 생각을 몇 년 전부터 하게 됐어요. 산문집 서문에 썼던 것처럼 밤에 쓴 글을 부랴부랴 낮에 지우고 부끄러워하는 긴 세월을 거쳐서 ‘나는 이렇게 생긴 나와 평생 살아야 하니까, 그러면 낮에 다시 지우지 말고 밤에 쓴 글은 밤에 다시 읽자’고 생각하게 됐어요. 말하자면 합리화가 된 거죠.

김하나 : 코페르니쿠스적 전환이죠(웃음). 낮에 부끄러울 것 같으면 계속 밤에 쓰고 밤에 읽으면 되잖아, 생각의 전환이죠(웃음).

이도우 : 감사합니다, 이렇게 해몽이 좋으면 뭔가 더 인정받은 듯한 느낌이 들고(웃음). 사실 밤에 쓴 일기를 낮에 지우거나 구겨서 버린 분들이 많았을 거라고 생각해요. 꼭 전문가가 아니더라도. 그거에 대해서 부끄러워하지 말자고 생각하고 나니까 제가 품고 있던 기억들도 산문집으로 낼 수 있었고. 사실 산문집을 내고 싶다는 생각은 10년 전부터 했었는데. 이 책에 실린 글들이 거의 15년 전부터 조금씩 조금씩 썼던 글이거든요. 원래는 원고지 3600매 정도였는데 거기에서 딱 1000매만 남기고 나머지는 다 쳐낸 거죠, 말하자면.

김하나 : 그렇군요. 작가님은 일기를 많이 쓰시나요?

이도우 : 일기장에 정확하게 쓰고 그렇지는 않지만 주로 비공개로 해놓고...

김하나 : 은섭처럼.

이도우 : 네(웃음), 비공개로 해놓고 블로그, 트위터, 페이스북... 뭐가 엄청 많아요.

김하나 : 그러면서 10월의 마지막 날이면 들어가서 1년의 부피를 한 번 보시고요.

이도우 : 네. SNS는 독자 분들과 소통하고 싶어서 만든 인스타그램만 오픈해서 거기에서 재밌게 독자 분들과 소통하고 있고요. 혼자 일기 쓰는 건 다 잠겨 있어서 혼자 왔다 갔다 하면서 많이 남기죠.

김하나 : 그러면 쓰기도 많이 쓰시고 그것에 대해서 되새겨보기도 많이 하시는군요.

이도우 : 그렇죠. 말하자면 기억력이 좋다는 건, 기억을 하기도 하지만, 그 기억을 기록해 놓고 늘 되새김질을 하기 때문에 남아 있지 않나 생각이 됩니다. 말하자면 기억의 복습인 거죠.

-

밤은 이야기하기 좋은 시간이니까요 이도우 저 | 위즈덤하우스

이도우 작가 특유의 따뜻한 시선과 깊이 있고 서정적인 문체의 정수를 맛볼 수 있는 책으로, 작가가 오래도록 기억해온 사람, 말, 글, 풍경, 그날의 마음들에 관한 세심하고 따뜻한 이야기가 담겨 있다.

김하나(작가)

브랜딩, 카피라이팅, 네이밍, 브랜드 스토리, 광고, 퍼블리싱까지 종횡무진 활약중이다. 『힘 빼기의 기술』,『15도』, 『여자 둘이 살고 있습니다』 등을 썼고 예스24 팟캐스트 <책읽아웃>을 진행 중이다.

임나리

그저 우리 사는 이야기면 족합니다.

이지원 PD

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)

![[Read with me] 더보이즈 주연 “성장하고 싶을 때 책을 읽어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241219-0fe5295b.jpg)

![[Read with me] 트와이스 다현 “책을 덮으면 오늘을 잘 살아보자는 목표가 생겨요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-c776e132.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 대세는 문학, 독서 바람이 분다](https://image.yes24.com/images/chyes24/8/0/c/3/80c31dc718168e3ea14dedae6644324f.jpg)

2020.05.04