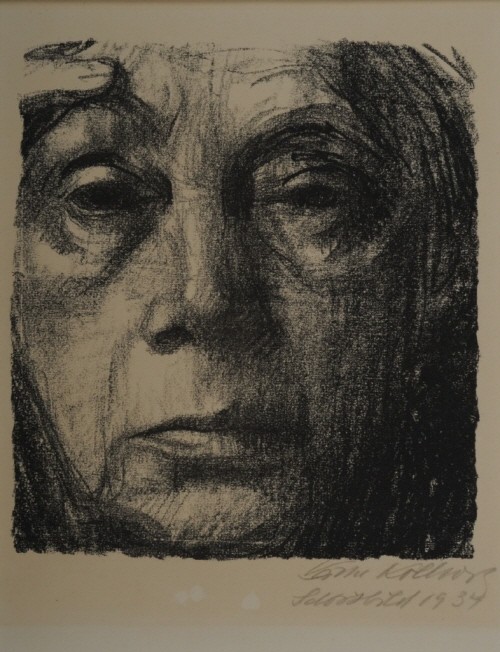

케테 콜비츠의 <자화상>

1.

한 아이가 자라서 어른이 되기까지, 낳아준 부모 외에도 손과 다리와 어깨와 가슴을 빌려주는 어른들을 많이 만나게 된다. 전통적으로는 할머니, 할아버지, 이모, 고모, 삼촌, 형제자매부터 전문적인 육아 도우미, 기관에서 아이들을 돌봐주는 선생님 등, 아이는 여러 어른의 보살핌을 받으며 자란다. 이렇듯 돌봄의 생태계가 제대로 작동할 때, 부모의 불완전함과 부족함에도 불구하고 아이들은 잘 자란다. 불완전한 것은 인간의 조건이니 논외로 하고, 인격적으로 미성숙한 부모는 어떨까? 우리는 주변에서 (그리고 나에게서도) 부족하고 미성숙한 부모를 종종 본다. 그리고 아예 부모가 부재한 경우도 종종 본다. 그렇지만 그런 조건에서도 아이들은 대체로 성숙한 존재로 자라며, 단단하고 풍요로운 인격을 형성하는 이들도 많다.

비슷한 의미에서 서형숙 엄마학교 교장은, "부모, 마을, 학교 중에서 하나만 제대로 되어 있다면 아이들은 절대로 삐뚤어지지 않는다"고 쓴 바 있다. 공감하면서 조금 첨언하자면, 마을이나 학교가 장치로서 ‘제대로’ 작동한다기보다 그 안에서 아이들이 만나는 ‘사람’이 ‘제대로’ 작동할 때 아이들이 절대로 삐뚤어지지 않는다고 해야 할 것 같다. 마을이나 학교라고 했을 때, 우리는 어떤 기관이나 장치를 상상하게 되는데, 사실 아이를 돌보고 키우는 것은 그런 시스템, 기계, 기관, 장치가 아니라 ‘사람’이기 때문이다. 지난 글에서 언급한 『나와 너』의 ‘인격적인 만남’ 같은 것 말이다. ‘돌봄’을 정상화(?) 하는 데 제도적 개선보다 문화적 각성이 필요하다고 생각하는 것도 이 때문이다. 아이들을 돌보고 키우는 것은 인격적인 일 대 일 만남이지, 기능적인 대면이나 접촉, 접속이 아니다.

오늘날 많은 엄마가 느끼는 어려움 중에 한 가지, 중요하면서도 자주 간과되는 어떤 지점에 대해 생각해본다. 언뜻 이해하기 어려울 정도로 고조된 부담감과 두려움 말이다. 아이들을 돌보고 키우는 막중한 책임과 부담이 최종적으로 엄마들 자신에게 있다는 감각이 그 어느 때보다도 강한데, 이것을 이 시대 엄마들의 과대망상이나 피해의식으로 치부하기는 어려울 것 같다. 사람과 사람의 전인격적인 만남이 점점 더 어려워지는 사회에서 그 부족분을 벌충(?)해야 할 압력은 부모, 그중에서도 엄마 쪽으로 향한다.

그래서 요즈음의 엄마들은 그 어떤 시절의 엄마들보다 더 부담감과, 죄책감과, 완벽해져야 한다는 강박에 시달리게 되는 것이 아닐까. 오늘날의 엄마들이 그 어느 때보다도 양육을 보조해주는 다양한 이들을 타자화하고 불신하는 풍조 역시 이런 맥락에서 볼 때 조금 더 정확히 이해할 수 있는 것이 아닐까. 그 어느 때보다도 강력해진, 좋은 엄마가 되려는 노력, 좋은 엄마가 되지 못한 것 같다는 자책을 해결하기 위해서는 두 방향에서 노력해야 할 듯하다. 하나는 돌봄 생태계를 작동하게 만들고 강화하는 것, 또 하나는 불완전한 부모나 양육자가 아이를 망치는 것은 매우 어렵다는 사실을 환기하는 것.

케테 콜비츠의 <씨앗들은 짓이겨져서는 안 된다>

2.

흔히 하는 말 중에 “신이 모든 곳에 있을 수 없어서 엄마를 만들었다”는 이야기가 있다. 많은 사람들이 공감하고 수긍하는 눈치다. 하지만 그 말을 접할 때마다 미묘한 위화감이 공감을 방해했다. 오랫동안 머릿속에서 그 말을 굴리면서 생각해본 끝에 오히려 원래는 그 반대가 맞지 않은가 하는 결론에 도달했다. “부모가 완벽할 수 없어서 인간은 신을 만들었다.” 여기서 ‘신’을 어떻게 설명해야 할지 조금 난감한데, 마을과 학교와 사회, 문화를 모두 포괄하는 넓은 개념이라고 해두자. 혹은 그 모든 것을 다 합해도 생길 수밖에 없는 어떤 빈틈인지도 모르겠다.

정말로 놀랍게도, 아이들은 다양한 방해요소에도 불구하고 정신적으로, 인격적으로 성장한다. 항상 ‘나’를 지켜보고 항상 ‘나’를 이해하는 어떤 힘, 관심, 시선이나 손길, 어떤 존재를, 아이들은 스스로 창조해낼 수 있는 존재인 것 같다. 바로 이곳이 예술과 종교 같은 형이상학이 시작되는 지점이 아닌가, 라고도 생각한다. 부족한 능력이나 자원 아래서도 계속해서 ‘나’의 ‘나다움’을 발견하고 만들어갈 수 있는 힘, 어떤 사람의 정체성을 형성하는 힘의 근원도 바로 그런 데서 기인하리라.

3.

그렇게 자기 마음속에 자신만의 특별한 부모, 양육자의 상이 생겨난다. 현실의 부모가 부재하거나, 부모와 아이와 너무 달라서 서로 이해하기 어렵거나, 부모가 정신적, 정서적 자원이 부족해 아이를 양육하기 어려운 상황에서도, 아이들은 자신들 내면의 양육자 상을 통해 에너지를 보충한다. 그 양육자 상이 주로 ‘모성’의 이미지인 것은 기술적이고도 역사적인 한계 때문일 수도 있겠다. 그것은 ‘모성’의 이미지도, ‘부성’의 이미지도 될 수 있고 더 바람직하게는 그보다 훨씬 더 기상천외하고 다양한 이미지가 될 수도 있을 것이다.

뜬구름 잡는 이야기를 너무 많이 한 것 같아, 내 마음 속 양육자 상에 대한 이야기로 마무리를 해보겠다. 내 마음 속 양육자의 이미지 역시 ‘어머니’들의 이미지이다. 이 이미지들이 어떻게 생겨났는지는 잘 모르겠다. 수많은 이야기들, 그림들, 꿈들, 전설들, 문화 속을 떠돌다가 걸려든 것일까. 그 이미지는 때로는 북부 독일 혹은 러시아 변방의 척박한 시골의 씩씩한 농부 아주머니의 모습으로 나타나기도 하고, 때로는 뺨이 푹 꺼지고 무섭게 생긴 삼신할머니 같은 전통적인 이미지로 나타나기도 하고, 때로는 단호한 인상의 단골 식당 사장님 같은 현대적인 모습으로 나타나기도 한다.

이들의 공통점은 우선 무척 생활력이 강하다는 것이고, 그런 삶의 이력을 통해 다져진 듯한, 거칠고 강한 인상을 지녔다는 것이다. 이들은 내가 중요한 무엇인가를 깨닫도록 도와주기도 하고, 또 나를 좋은 곳으로 데려가주기도 하고, 내가 곤란한 상황에 처했을 때 의외의 선물을 주기도 한다. 나는 이들이 거친 겉모습과 달리 대단히 반짝이는 영혼을 지닌 존재라는 것을 잘 알고 있다. 정신의 그릇이 크고 깊은 존재들이어서, 인간과 세계에 대해 놀라운 통찰력을 발휘한다. 나는 이들에게 정서적으로 의지하고, 이들을 정신적으로 신뢰한다. 이들은 내가 나다운 것이 무엇인지 고민할 때마다 힘을 불어넣어주는 존재지만, 내가 양육을 하는 데 있어서도 영향을 줄 수밖에 없는 존재이기도 하다. 내 딸은 이들의 존재를 어떻게 감지하고 있을까? 그리고 무엇보다 내 딸은 또 어떤 상을 만들어낼까? 매우 궁금하다.

나와 너

출판사 | 문예출판사

김희진(인문서 편집자)

6세 여아를 키우는 엄마이자, 인문서를 만드는 편집자이다.

![[작지만 선명한] 삶을 도약시키는 돌고래의 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251002-34283845.jpg)

![[비움을 시작합니다] 네가 변해야 모든 게 변한다 ②](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250829-3e264992.jpg)

![[송섬별 칼럼] 우리가 다 같이 해낸 이 일](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250827-885dcdc7.jpg)

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)

![[큐레이션] 부모가 먼저 감동할지도 몰라](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241129-abd83d47.jpg)

jijiopop

2017.12.13