신경림 “좋은 시는 현실에 깊이 뿌리박고 있는 시”

신경림 시인은 최근 『사진관집 이층』 을 들고 독자 곁으로 돌아왔다. 『농무』, 『가난한 사랑노래』, 『엄마는 아무것도 모르면서』 등으로 대중들에게 큰 사랑을 받았던 그가 6년 만에 11번째 시집으로 독자들에게 이야기를 건넨다.

2014.03.20

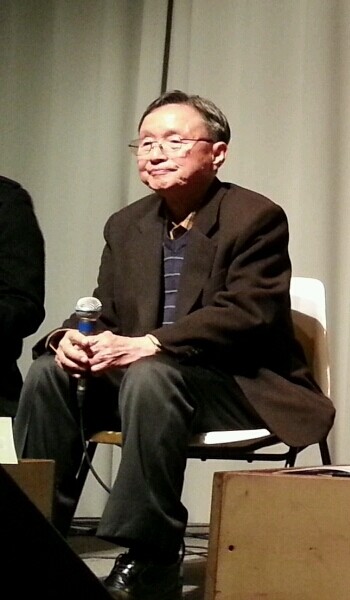

지난 3월 11일, 홍대 cafe 벨로주에서 ‘신경림 時人을 만나다’ 낭송회가 열렸다. 아담한 무대 곁에는 신경림 시인의 시집을 든 독자와 젊은 시인들이 모였다. 시인 박준의 사회로 네 명의 젊은 시인 박연준, 백상웅, 유병록은 신경림의 11번째 시집 『사진관집 이층』 을 낭송하며, 신경림 시인과 시와 삶을 나누는 시간이었다.

|

이제는 꿈이 이루어져 비행기를 타고 사막도 바다도 다녀봤지만, 나는 지금 다시 그 삐걱대는 다락방에 가 머물고 싶다. 아주 먼 데서 찾아왔을 그 사람과 함께 누워서 덜컹대는 기차 소리를 듣고 싶다. 양철지붕을 두드리는 소낙비를 듣고 싶다. 낙타와 고래를 배경으로 사진을 찍고 싶다. -「역전, 사진관 집 이층」 | ||

|

|

어렸을 적 실제 사진관이 있었다. 고향이 외진 곳이라 기차의 종착역이었다. 늘 그 역전 근처에서 맴돌던 시절이 있었다. 그 생각을 시로 정리했다. 이번 시집에는 많은 공간이 등장한다. 홍은동, 정릉, 안양 등 언덕이 많고 골목이 구부러진 동네에 살았다. 이 공간이 그립지만 사실 마냥 그립지는 않다.

시 속에 추억 속 공간이 많이 등장한다. 그 공간에 머물렀던 시간은 작가에게 어떤 공간인가?

시집이 나온 뒤에 다시 읽었더니 새삼 감회가 들었다. 아주 작고 세세한 것들이 되살아났다. 이를테면 옛날에는 화장실이 늘 문제였다. 공중화장실이 아무 시설 없이 그냥 놓여있는 경우가 많았다. 아주 열악했다. 아침만 되면 화장실 앞에 줄을 선다. 30이 넘은 나이에 줄을 서있으면 민망하곤 했다. 아직도 화장실에서 시달리는 꿈을 꾼다. 내가 머물렀던 공간은 이렇듯 비루하고 쓸쓸한 이미지가 많다. 그게 콤플렉스의 정서가 되어 내 안에 남아있기도 하고, 양가적인 감정을 불러일으킨다. 시 속에 등장하는 옛 공간들이 그런 정서를 불러일으킨다.

첫 시집부터 고향과 유년 시절 이야기가 많이 나온다. “고향에 대한 향수를 간직한 시인”이라는 타이틀이 여든을 바라보는 시인에게 어떤 의미인가?

나는 결코 고향을 좋아하던 사람이 아니었다. 어릴 적에는 고향에서 가장 멀리 떨어져 살다가 죽고 싶다는 게 어쩌면 꿈에 가까웠다. 사람들은 내게 고향시를 쓴 대표 작가라고 이야기한다. 하지만 나는 결코 고향을 좋아하던 사람이 아니었다. 어릴 적에는 고향에서 가장 멀리 떨어져 살다가 죽고 싶다는 게 어쩌면 꿈에 가까웠다. 늘 역마살이 끼어서 혼자 돌아다니던 시절이 많았다. 대부분 6~7개월 떠돌다가 이내 되돌아왔다. 무전여행을 나갔다가 오랜 시간 학교에 가지 않았던 적도 있었다. 돌아다니는 게 팔자 같았다. 유신시절에는 여권을 쉽게 내주지 않아서 한 번도 외국에 못나가다가 1994년 처음 해외로 갔다. 60세가 되던 해였다. 그 이후로부터 참 많이 나갔다. 이렇게 어릴 적부터 고향을 떠나고 싶었는데, 그 축에서 멀어지면 멀어 질수록 오히려 가까워지는 정서가 있는 것 같다.고향이 싫으면서 좋은 이 양가감정 모두 살아가는데 큰 심지가 되었다.

멀리 여행 다니시면서 추천하고 싶은 여행지가 있다면?

외국 여행을 널리 해보니 우리나라가 참 좋다. 국내여행을 한창 다닐 때 『민요기행』 이라는 책을 내기도 했다. 국내에서 가장 추천하고 싶은 곳은 제주도이다. 제주도처럼 아름다운 섬은 없는 것 같다. 우리나라가 이 섬만큼은 참으로 복 받은 섬처럼 느껴진다. 가끔은 제주도를 세계 평화의 상징으로 만들면 어떨까 생각한다. 그만큼 좋아한다. 언제가 비자숲을 꼭 제대로 보고 싶다. 제주도 동쪽 산간의 비자림은 산세가 험해서 정해진 시간에만 들어갈 수 있다고 한다.

머릿속에 오래 남았던 시구가 “아무래도 나는 음지에 서있었던 것 같다”는 문장이다. 시인의 삶이 음지와 비슷하다면 그 음지에 사는 즐거움도 있지 않았을까 가늠해본다. 음지의 즐거움과 괴로움은 무엇일까?

음지에서 살고 싶은 사람은 아무도 없을 것이다. 나는 어쩔 수 없이 음지에서 살았던 것 같다. 더 정확히 말하면 음지 안에서 벗어나려는 것에도 게을렀다. 하지만 음지 안에 있었기에 보이는 존재들이 있었다. 조금 다른 이야기이지만 요즘은 정신적인 가난이 커진 세상이다. 어려웠던 시절의 물리적인 가난은 당시에 극복가능하다고 생각했지만, 지금은 절망하며 살아간다. 어쩌면 지금은 꿈이 사라진 시대처럼 보인다. 스스로 꾸는 꿈도 있겠지만 타인과 세상에 대한 기대가 사라진 시대이다. 이렇게 달라진 세상이다. 시를 쓸 때 정신적으로 널을 뛰면서 글을 썼다. 시는 자기가 사는 현실에 깊게 뿌리박고 있을 때 가장 좋은 시가 나온다고 생각한다. 가장 좋은 시는 현실에 깊게 뿌리박고 있을 때 비로소 나온다. 음지의 즐거움이 있다면 그런 것일 것이다.

|

내가 버린 것들이 모여 눈을 맞고 있다. 어떤 것들은 반갑다 알은체를 하고 또 어떤 것들은 섭섭하다 외면을 한다. 나는 내가 그것들을 버린 것이 아니라 그것들이 나를 버렸다고 강변하면서, 눈 속으로 눈 속으로 걸어 들어가다가 내가 버린 것들 속에 섞여 나도 버려진다. 나로부터 버려지고 세상으로부터 버려진다. -「설중행」 | ||

『갈대』 를 가지고 문단에 나왔는데, 어린나이에 칭찬을 들은 것도 사실이다. 하지만 그 때는 시절이 너무나 어려웠다. 그 당시 깊은 회의에 빠졌다. 이런 상황에서 시를 쓰면 뭘 할 수 있을까. 신명이 나지 않으면 시를 쓸 수 없었다. 시골에 가서 여러 가지 일을 해보았다. 산에서 3개월 공부하려고 들어갔으나, 서머싯 몸 책 10권을 다 읽고 나니 산에서 내려왔다. 그렇게 10년을 떠돌면서 깨달은 것은 잘할 수 있는 건 글 쓰는 것밖에 없다는 생각이었다. 그 10년이 헛되지 않은 것은 많이 돌아다니면서 우리나라에 대한 공부를 몸으로 했다.

|

나는 늘 허망했다. 그보다 더 오래 살면서 내가 한 일이 무엇인가. 많은 곳을 다니고 많은 사람을 만나고, 많은 것을 보고 많은 일을 겪었을 뿐. 그 뿐 오직 그뿐이니. -「세월청송로(歲月靑松老)」 | ||

조태일, 이문구, 김남주가 가장 그립다. 조태일과 김남주는 장례일 때 장례 위원장이었다. 기구한 인연이다. 이문구는 2002년 백병원에 입원했을 때 옆방에 있었다. 그는 휠체어를 타고 나를 위로해줬다. 그 당시 나는 입원하느라 장례를 치루지 못했다. 그 어렵던 시절에 조태일, 이문구는 강연 연단에 여러 번 섰었고, 광주 5.18때 서대문 형무소에서도 함께했다. 가끔은 그들이 참 그립다.

시인의 지난하고 긴 시의 길목에서 첫 시집과 현재 시집의 차이가 있다면?

세상이 상상할 수 없을 정도로 많이 변했다. 숫자로 이야기 하자면, 시집이 나온 1956년 우리나라 소득이 500달러였다. 이것에 비해서 필리핀의 소득은 3,000달러였다. 북한은 이것만 보아도 세상이 얼마나 변했는지 알 수 있다. 그 당시에는 ‘꿈’이라는 상징이 굉장히 컸다. 우리가 지닌 품성이 참 좋아서 세상을 바꿀 수 있다고 생각했다. 멀리 있는 사회주의에 대한 동경이 어렴풋이 있었다. 지금은 모두 깨졌고, 꿈이 사라졌다. 이것이 오랜 시간 시를 써오면서 느끼는 격차 중 일부이다.

시인으로서, 한 개인으로서 내적 갈등이 있다면?

제대로 살아왔다는 생각이 잘 안 든다. 나이가 많고 또 시인이니까 여러 곳에서 얘기할 기회가 많다. 나는 한 인간으로서 모범이 될 수 있는 인간형이 아니다. 오히려 반면교사 삼아서 나처럼 안 살겠다는 것을 배웠으면 좋겠다. 나를 절대로 뒤따르지 말라고 이야기한다. 지금 생각은 어떻게든지 나라가 이만큼 되었으니 우리가 가진 모든 갈등구조를 극복하고, 사라진 꿈을 되찾아서 밝고 아름다운 나라를 만드는데 일조하고 싶다. 다소 애국자 같은 이야기지만, 그게 소임이라는 생각이 든다.

이날 낭송 무대 위 신경림 시인은 시 속의 언어 사이를 비집고 올라와 젊은 시인과 독자들에게 희망어린 덕담을 아끼지 않았다. 시인의 건강을 염려하는 독자들에게 “이제는 나이가 많아 너무 건강하면 안 된다. 젊은이들에게 짐이 된다”는 농담을 남기시며, 언제나 계시던 시인의 자리를 정정하게 걸어갈 것임을 약속했다.

- 사진관집 이층 신경림 저 | 창비

문단뿐만 아니라 우리 사회의 올곧은 ‘원로’로서 익숙하고 친근한 이름 석자만으로도 든든한 버팀목으로 우뚝 서 있는 신경림 시인이 신작 시집 『사진관집 이층』 을 펴냈다. 시인의 열한번째 신작 시집이자 『낙타』 이후 6년 만에 펴내는 이번 시집에서 시인은 한평생 가난한 삶들에서 우러나오는 이야기들을 고졸하게 읊조리며 인생에 대한 깨달음을 건네는 맑고 순수하고 단순한 시편들을 선보이며, 지나온 한평생을 곱씹으며 낮고 편안한 서정적 어조로 삶의 지혜와 철학을 들려준다.

[관련 기사]

-가을밤 ‘시와 음악’의 세계에 다녀오다 - 신경림, 박후기, 강성은 시인

-오늘도, 흔들리지 않으려 흔들리누나 - 『눈물을 자르는 눈꺼풀처럼』

-심보선 - 『슬픔이 없는 십오 초』 『눈앞에 없는 사람』

-당신에게 ‘여행’이 필요한 순간은? - 이병률 『바람이 분다 당신이 좋다』

-“잠시 시간 있으세요? 시의 매혹을 나눌 시간” 섬세함을 짚어 주는 시인 - 김경주

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

4개의 댓글

추천 기사

추천 상품

사진관집 이층

출판사 | 창비

필자

권지민

세상 속의 작은 샛별로 빛나고 싶은 꿈이 있어요. 고로 어떤 멜로디,서사, 리듬을 지니고 어느 하늘에 떠야할지 만들어가는 여정 중.

![[에디터의 장바구니] 『과학하는 마음』 『영릉에서』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251022-a6af176f.jpg)

![[정기현 칼럼] 어느 만만한 토성과의 조우](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250925-9da5bf52.jpg)

![[둘이서] 김사월X이훤 - 세 번째 편지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250117-fa6889dc.jpg)

sss7002

2014.06.06

향기로운이끼

2014.03.21

kjkjsky

2014.03.20

더 보기