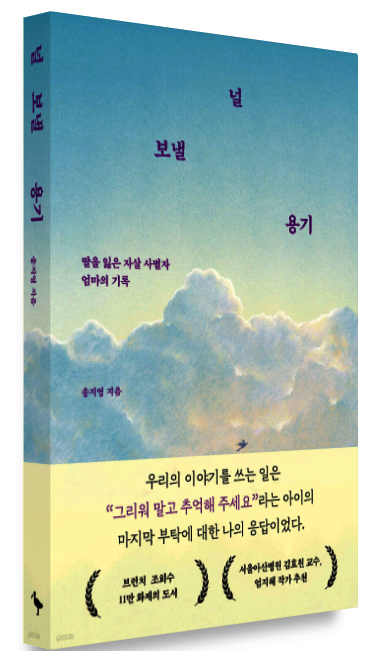

『널 보낼 용기』는 마음의 병을 앓던 열일곱 딸을 떠나보낸 송지영 작가가 상실 이후의 한 계절을 기록한 책이다. 저자는 상상조차 할 수 없던 절망의 한복판에서 시간을 건너기 위해 글을 썼다. 딸의 표정과 말을 반추하면서 상처를 헤집기도, ‘무엇을 놓쳤을까?’ 되짚어보기도, 전문가의 심리상담을 받고 비슷한 고통을 겪은 사람들과 만나기도 하면서 아이를 보낸 이후의 한 계절을 글쓰기에 기대어 살았다. 한 편 한 편 슬픔을 꿰고 엮은 이 책은 “늦었지만 아이에게 다가갈 한 줄의 언어”를 찾으려는 여정이고, “그리워 말고 추억해 주세요”라는 아이의 마지막 말에 힘껏 응답하며 살기 위한 결심의 발로다.

첫 책 『널 보낼 용기』를 펴내신 소감을 먼저 한 말씀 부탁드립니다.

책을 떠나보내는 데도 용기도 필요하다는 걸 알게 되었어요. 이제는 제 손을 벗어나 각자의 시선으로 읽힐 거라는 생각에 두려움과 설렘이 함께 밀려왔습니다. 오랜 시간을 견디며 끝까지 써냈다는 안도도 있었고요. 책이 나오면 가장 먼저 딸에게 가고 싶었는데, 아직은 하지 못했습니다. 조금 더 평온해져서, 웃는 얼굴로 전할 수 있을 때 가려고 합니다. 저에게 출간은 또 다른 형태의 용기였고, 이 기록이 필요한 이들에게 자연스레 스며들어 더 넓은 대화를 만들어가길 바라는 마음입니다.

띠지의 “우리의 이야기를 쓰는 일은 “그리워 말고 추억해 주세요”라는 아이의 마지막 부탁에 대한 나의 응답이었다”(9쪽)는 본문 발췌문이 강렬하게 다가왔습니다. 작가님께서 ‘이제는 글을 써야겠다’고 결심하게 된 결정적인 계기는 무엇이었나요?

딸의 마지막 말은 상실에 머무르지 말고, 우리가 함께 지낸 행복한 순간들을 기억해 달라는 부탁처럼 들렸습니다. 그 마음에 닿을 한 줄의 언어라도 찾아내고 싶었고, 그 바람이 글을 시작하게 만든 첫 계기였습니다. 한편으로, 죽음과 애도, 상실을 다룬 책들을 찾아 읽었지만 대부분 다른 문화권의 정서와 맥락에 기대고 있었고, 우리 현실을 담은 부모의 기록은 좀처럼 만나기 어려웠습니다. 그 결핍을 마주하며 누군가는 이런 이야기를 저처럼 필요로 할지 모른다는 생각이 들었고, 제가 직접 써야겠다는 결심으로 이어졌습니다. 이런 기록은 가족의 동의 없이는 쓸 수 없는데, 다행히 우리 가족 모두가 적극적으로 지지해주었습니다. 그 또한 흔치 않은 조건이라는 마음이 들어, 감사함을 품고 용기를 내어 쓰게 되었어요.

『널 보낼 용기』라는 제목은 그간 브런치에 연재한 브런치북의 제목이기도 하지요. 이 제목의 의미를 좀 더 풀어서 설명해주실 수 있으실까요?

‘널 보낼 용기’라는 제목에는 이별을 받아들이려는 마음과 그 이후의 삶을 선택하려는 의지가 함께 담겨 있습니다. 아이를 붙들거나 부재를 지워내려 애쓰는 대신, 그 사실을 삶의 일부로 인정하는 데서 용기가 시작된다고 느꼈습니다. 보내줄 수 있는 마음 역시 사랑의 한 형태라는 깨달음이 저를 한 단계 더 성숙한 자리로 이끌었습니다. 용기를 낸다는 것은 남겨진 사람이 자신의 시간을 계속 살아가겠다는 다짐이기도 합니다. 저는 이 두 마음을 하나의 흐름처럼 받아들이게 되었고, 그 마음을 가장 온전히 담아낸 문구가 바로 이 제목이었습니다. 아이와 함께한 시간의 의미를 품은 채 앞으로 걸어가려는 제 결심을 건네는 말이기도 합니다.

떠올리기에 무척 버거운 사건부터 찰나였지만 유쾌하고 아름다운 한 순간들까지, 딸과 나눈 시간을 세세하게 글로 남기셨는데요. 상실의 시간을 글로 기록하는 행위가 작가님께는 어떤 의미였는지요.

상실을 글로 기록하는 일은 단순한 회상이 아니라, 희로애락을 관통해오며 우리가 함께한 시간과 제 인생을 다시 들여다보는 과정이었습니다. 그러면서 늦게나마 아이의 마음에 가까이 다가갈 수 있었고, 과거에만 매몰되지 않고 앞으로의 삶을 어떻게 이어갈지 스스로에게 묻는 시간이 되기도 했습니다. 글쓰기는 그런 질문을 가능하게 해주는 도구였어요. 쓰다 보면 새로운 질문들이 제 앞에 놓였고, 그 질문들이 제 생각을 한 걸음씩 넓혀주었습니다. 때때로 힘겨운 기억을 마주해야 했지만, 그 과정 전체가 제게는 회복으로 향하는 여정이었습니다.

상실 이후, 슬픔으로만 뒤덮이지 않도록 “특별할 것 없는 일상”을 이어 나가려고 하신 점이 인상 깊었습니다. 비슷한 슬픔 속에 있는 누군가가 있다면, 그분들에게 꼭 전하고 싶은 이야기가 있을까요.

상실 이후의 삶을 지탱해준 힘은 아주 보통의 하루를 살아내는 안정감이었습니다. 일상이 무너진 상태였기에, 한 날이 큰 흔들림 없이 지나간다는 감각을 되찾는 일이 무엇보다 필요했어요. 별일 없는 반복이 오히려 하루를 버티게 해주었고, 그 익숙함이 저를 붙들어주었습니다. 비슷한 슬픔을 겪는 분들께 전하고 싶은 마음이 한 가지 있습니다. 큰 시련을 마주했다고 해서 우리의 삶이 무의미해지는 것은 아니라는 점입니다. 우리는 실패한 존재가 아니며, 여전히 유의미한 존재들입니다. 그 사실을 다시 확인하게 해주는 힘이 결국 일상에 있다고 믿어요.

이 책은 청소년 정신건강의 현실도 첨예하게 다루고 있습니다. 특히 “(청소년의) 정서적 위기는 한 가정의 책임만으로 설명되지 않는다”(125쪽)고 힘주어 말씀하고 계세요. 마음의 병을 앓는 청소년들이 그 어느 때보다 많은 현실에서, 비단 10대를 둔 부모뿐만 아니라 동료 시민으로서 어떠한 태도가 가장 요구된다고 여기시는지 궁금합니다.

‘한 아이를 키우는 데 한 마을이 필요하다’는 아프리카 속담은 일견 단순해 보이지만, 청소년을 둘러싼 우리의 현실을 비춰볼 때 가장 잘 들어맞는 말이라고 봅니다. 제도나 큰 정책보다 먼저 필요한 건, 아이들이 보내는 작은 변화와 미세한 신호를 놓치지 않으려는 마음이라고 생각합니다. 그 마음은 어느 한 가정만의 몫이 될 수 없고, 부모와 교사, 친구, 지역사회가 조금씩 나누어야 할 감수성이 아닐까 싶어요. 동료 시민으로서 제가 스스로에게 자주 되새기는 태도는 ‘판단보다 이해를 앞에 두는 마음’입니다. 힘들어하는 청소년을 볼 때 “왜 저럴까”보다 “무슨 일이 있었을까”를 먼저 떠올리려는 시선이요. 아주 작은 차이지만, 그런 마음들이 모이면 아이들이 잠시 기대어 갈 수 있는 자리가 만들어질 거라 믿습니다.

끝으로, 앞으로의 작가님의 행보가 궁금합니다. 어떤 일들을 바라고 계획하고 계신지 말씀 부탁드려요.

이 책이 만들어낸 작은 대화의 틈이 있다면, 그 자리를 조금 더 넓혀가는 데 힘을 보태고 싶습니다. 청소년 정신건강과 자살 문제, 상실과 회복에 대한 이야기가 더 많은 공간에서 자연스럽게 오갈 수 있도록요. 제 책이 그 흐름을 잇는 데 쓰일 수 있도록, 필요한 자리에서 꾸준히 알려나갈 생각입니다. 앞으로도 청소년을 둘러싼 현실과 상실을 경험한 분들의 목소리를 꾸준히 듣고, 필요한 이야기를 형식에 얽매이지 않는 방식으로 써보고 싶습니다. 저 역시 계속 질문하며 쓰는 과정에서 더 나은 시선과 이해를 배워가고 싶고, 그 길이 어디로 이어질지 기대하고 있습니다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

널 보낼 용기

출판사 | 푸른숲

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.