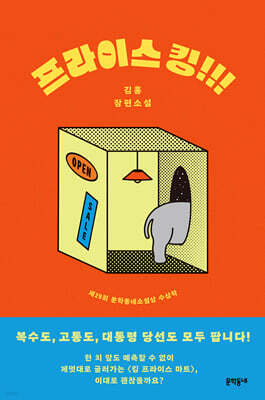

김홍 작가는 태연하게 능청스러운 이야기꾼이다. 제29회 문학동네소설상을 수상했던 『프라이스 킹!!!』을 보자. 단연 눈길을 끄는 것은 느낌표 세 개다. 혹시 당신은 제목에 느낌표가 들어가는 책을 몇 권이나 기억하고 있는지? 제목에 느낌표를 세 개나 적는 경우는 몹시(!!!) 드문데, 그는 태연하고 능청스럽게 그렇게 한다. 그의 이야기는 바로 이 느낌표 세 개를 닮았다. 이곳과 다른 낯설고 새로운 곳에서 펼쳐지는 상상이 아니라, 모두가 알고 있는 이곳을 난데없이 낯설게 만들기. 느낌표를 꽂아 보고, 얼굴에서 눈과 입과 귀를 떼어보고, 서울 한복판에 말뚝이 솟아오르게 하기.

그런데 맛깔나는 유머의 스쿠터를 타고 이야기 위를 종횡무진하는 와중에 김홍은 어쩐지 얼굴, 성치 않은 얼굴, 우는 얼굴에 특히 골똘하다. 재채기처럼 튀어나오는 상상을 상대하고 쨍한 형광색의 농담을 휘두르는 동안에도, 우는 얼굴이 자꾸만 그의 옷깃을 잡아당기는 듯하다. 그러면 그가 잠시 뒤돌아 “여기서 울지 마세요”라고 말하지만 상대는 조용하게 “엉엉”하는 식이다. (둘 다 그의 책 제목이다.) 『말뚝들』은 그 울음을, 얼굴을 정면으로 마주보는 소설이다. 하루 아침에 ‘평범한 불행’ 상태에서 ‘마침내 이루 말할 수 없는 불행’ 단계로 내던져진 주인공 장과 함께, 우는 얼굴들과 함께, 김홍이 태연하고 능청스럽게 당도한 세계에 관해 이야기를 나누었다.

『말뚝들』 작업을 마친 후기를 들려주세요.

인쇄 이틀 전까지도 바쁘게 교정지가 오갔어요. 책이 나온 뒤에도 뭔가 정신없이 하루하루를 보내요. 상주작가로 있는 도서관에 출근도 해야 하고, 강의도 하고, 행사도 하고, 책도 읽고, 원고도 하고, 탁구도 쳐요. 간간이 당구도 치고. 제 안에서는 뭔가 길게 이어진 끈의 매듭 하나를 지었다는 생각이 드는데, 밖으로 그걸 확인할 수 있는 순간은 아직 오지 않은 것 같아요. 개인적으로 『엉엉』, 『프라이스 킹!!!』, 『말뚝들』은 한 궤에 있는 이야기들이라고 생각해요. 다음부터 쓸 장편들은 조금 다른 방향일 것 같거든요. 그게 어떤 모습일지 저도 궁금해하고 있어요. 지나간 것보다 오지 않은 게 더 흥미롭잖아요.

『말뚝들』을 집필하던 중 계엄이 일어나 “현실에 올라타서 소설을 쓸 수밖에 없었다”고 하셨습니다. 소설 속에도 계엄이 등장하는데 작가님께 계엄은 어떤 기억으로 남아있나요?

계속 미안했어요. 그 순간 뭘 해야 할지 모르고 떡볶이를 포장해 집에 가던 것도 그렇고, 국회 앞에 사람들이 모인다는데 바로 달려가지 못한 것도 그렇고, 이어진 모든 집회에 매번 참석하지 못한 것도요. 많이 미안해해야 할 사람들이 오히려 뻔뻔하더라고요. 그 모습이 어처구니가 없었어요. 소설 속 말뚝들이 제기하는 것은 성원권의 문제라고 생각했고, 비상한 치안의 상황으로 이어질 거라는 구상은 원래 있었어요. 그런데 현실이 이렇게까지? 내가 뭘 쓰든 현실의 충격을 따라갈 수가 없어진 거죠. 그래서 올라탔습니다. 의도적으로 환기한 게 아니라 저한테 강제된 조건이었던 셈이네요.

첫 문단을 불행에 관한 추상적인 상념으로 시작한 소설이 “나는 장석원이야. 장. 석. 원. 너희 아빠 친구야.”라는 구체적인 문장으로 끝난다는 점이 좋았습니다. 만연한 불행 속에 결국에는 구체적인 얼굴 하나하나가 서로를 살아가게 하는 것일까요?

구체적인 얼굴이 있고, 대문 뒤 글씨로 남은 흔적도 있죠. 그 둘이 따로 떨어져 있지 않고 이어진다는 게 저에게는 세계가 망하지 않게 만드는 힘이라고 생각해요. 너희 아빠 친구야, 라고 하지만 친하게 지낼 기회는 없었어요. 오히려 친구이기로 결심하는, 선언하는 순간인 거죠. 구체적인 얼굴 앞에 서서요. (소설을 읽으시면 무슨 이야기인지 알 수 있으실 거예요!) “그렇게 하지 않으면 이 세상은 망해버린다.” 이 문장을 요즘 서로 다른 글에 반복해서 쓰고 있어요. 위에서 말한 대목에도 같은 문장이 나오죠. 불행에 파묻히지도 말고, 근거 없이 낙관하지도 말고, 세상이 망하지 않게 하려면 어떻게 해야 할지 구체적인 생각들을 하는 게 필요한 것 같아요. 그렇게 하지 않으면 이 세상은 망해버릴 테니까요.

웃음과 울음이 각자의 힘으로 작가님을, 작가님의 이야기를 잡아당긴다는 인상을 받았습니다.

무엇이 저의 이야기를 잡아당기냐고 물으신다면, 이야기 자체죠. 무슨 상황에서든 이야기를 하려는 마음이 제 안에 있는 것 같아요. 그러려면 어떤 식으로든 시작을 해야 하는데, 첫걸음은 웃음과 울음 중에 어느 쪽이든 가능하지 않을까요? 그래도 웃는 게 낫죠. 버티는 힘이니까요. 하지만 아무리 웃고 또 웃더라도 결국엔 울게 되는 것 같아요. 세계의 진상을 깨닫는 순간에는 웃음보다 울음이 나거든요. 경험적으로 그래요. 그렇게 울고 난 뒤의 웃음은 앞의 웃음과 전혀 다른 성분을 띄고 있을 거예요. 농도도 다르고 맛도 다르겠죠. 이건 제가 이야기를 만드는 원리라기보다는 세상을 이해하는 방식 같아요.

장의 친구 태이의 이야기가 소설의 작은 축을 이룹니다. 태이의 말을 빌리자면, 태이는 현실의 불행으로부터 ‘도망’(177) 친 뒤 그만의 방식으로 종교에 닿습니다. 도망에 관해 어떻게 생각하는지 좀 더 이야기를 듣고 싶습니다.

“지는 것에도 이기는 것만큼 쾌감이 있다. 그게 도박과 삶의 무서운 점이었다.”(178쪽)라는 문장이 떠오르는데요. 같은 방식으로 말하자면 ‘도망한 곳에도 지내던 곳만큼의 생활이 있는’ 거죠. 도망친 곳에 낙원이 없다고요? 도망쳐온 곳도 낙원이 아니라서 도망친 거잖아요. 도망은 삶을 보존하는 중요한 기술이라고 생각해요. 엊그제 친구들하고 텍사스 홀덤을 쳤어요. 마지막 판에 올인으로 걸었는데, 그때 도망쳤어야 된다고 지금은 생각하죠. 도망친 태이가 종교를 만나게 되는 건 태이 때문이 아니라 종교 때문이라고 생각해요. 처지를 따지지 않고 공평하게 구원과 위로를 주는 곳이기 때문에 수도원에 들어간 거죠. 물론 실제로는 태이와 같은 방식으로 수사(修士)가 될 수는 없습니다. 저의 상상일 따름입니다.

작가님의 작품들 속에 이스터 에그처럼 등장하는 인물이 있습니다. 그가 누구인지보다, 이스터 에그를 심는다는 행위가 눈길을 끕니다. 독자에게 건네는 농담의 방식 중 하나일까요?

실제하는 인물이 주는 양감에 관심이 있어요. 이름뿐인데 듣는 순간 부피와 질량이 생겨버리는 느낌? 뉴스라면 그에 대한 사실에 입각해 적겠지만, 소설에선 허구를 섞을 수 있는 게 저의 농담이자 유희죠. 그 사람이 가진 양감을 환기하기도 하고요. 다만, 누가 봐도 허구인 걸 알 수 있게 커다란 농담을 하려고 해요. 너무 큰 뻥을 쳐서 당황해 하는 사이에 이야기의 멱살을 잡고 끌고 갈 때도 있습니다.

작업을 하는 동안 가장 의지한 반려 [ _______ ]

저의 ‘반려 표’가 있습니다. 『말뚝들』 분량이 200자 원고지 기준 950매인데요, 제가 보통 장편 집필을 시작하고서 ‘실패’를 열 번 정도 반복하면 완성작이 나오거든요. 이번에도 같은 과정을 겪다가 표를 만들었어요. 10X10 백 칸의 표에 10매를 쓸 때마다 X표를 치기로 한 거죠. 빈칸을 줄여나가는 쾌감이 마감하는 데 큰 도움이 됐어요.

작업실을 소개해 주세요.

『말뚝들』은 거의 제 방에서 썼어요. 책장 우측 상단이 고양이 수납함이라 책을 꽂을 수 없어서 아쉽네요. 사실은 아쉽지 않고 매우 자랑하고 싶었습니다. 제가 열심히 타자를 치고 있으면 어느새 풀쩍 뛰어올라 저곳으로 들어갑니다. 저 아이의 이름은 ‘꼬리’예요.

작업실 한켠에 ‘대통합제단’을 만들어 놨어요. 가톨릭이지만 절에 가는 것도 좋아하고 불교 명상인 위빳사나 수행도 한때 열심히 했어요. 영성의 문제도 저의 관심사 중 하나입니다. 어딘가에 조금씩 쓰기도 했고, 앞으로도 계속 생각하며 쓸 생각이에요.

마감 후 가장 하고 싶었던 일은 무엇인가요?

자는 거였어요. 막판에 꽤 많은 분량을 몰아서 썼거든요. 소설 쓰면서 에너지 드링크 마시고 밤을 새운 건 태어나서 처음이었어요. 그저 자고 싶다는 생각뿐이었는데, 탈고하고 에너지 드링크 때문에 잠들 수 없었어요.

할 일이 있을 땐 그것 빼고 모두 재밌게 느껴집니다. 작업 중 특히 재밌게 본 콘텐츠는 무엇인가요?

<오피스>, <VEEP>, <모던 패밀리>. 제가 가장 좋아하는 미드 세 가지예요. 각각 세 번 이상은 정주행했어요. 이번에는 실패와 실패 사이에 <브레이킹 배드>를 다시 봤네요. 불행 쪽으로 최선을 다해 달려가는 월터 화이트의 모습이 인상적이었습니다. 행복해질 기회가 분명히 있었잖아요? 그것에 대해 자신도 종종 생각하고요. 왜 그럴 수 없었을까, 라고 묻는다면 그게 월터 화이트였다고 밖에는 할 말이 없는 것 같아요. 그의 인격이 곧 그의 운명이 되는 모습을 보면서, 인격을 바꾸면 운명도 바꿀 수 있으려나 생각도 했어요. 맘처럼 바뀌지 않는 거라서 운명이기도 하겠지만요.

너무 힘든 기억과 너무 힘이 되는 기억이 순서 없이 떠올라 무엇을 기억할지 결정하기가 매번 힘들었다. 그때의 모든 일을 완전히 이해하기는 힘들 것이었다. 아마 영원히 그럴 게 틀림없었다. 장이 확실할 수 있는 건 그뿐이었다. 그에게 빚졌다는 사실을 바꿀 수는 없었다. 그 빚으로 계속 살아가야 한다. 그렇게 생각하지 않으면 이 세상은 망해버린다.”

(『말뚝들』, 300-301쪽)

* AI 학습 데이터 활용 금지

박소미

뒷모습이 담긴 사진이나 그림을 보면 쉽게 눈을 떼지 못하고 저장해 둡니다. 그 사람들...어떤 얼굴 하고 있을까요? 그래서 읽고 씁니다.

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

![[리뷰] 미키를 난민으로, 우주선을 보트로 읽기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-ab7602c8.jpg)

단바오

2025.09.18