현관에 익숙한 얼굴이 보인다. 얼굴 너머로 오래 쓴 물건, 책, 쌀, 작은 가구 등이 차곡차곡 쌓여 있다. 친구가 먼 나라로 떠난다는 사실을 실감한다.

어떤 박스는 가슴까지 벌써 차 있다. 다시 살고 싶을 시간을 꾹꾹 눌러 미리 담아 가는 사람처럼.

매트리스도 온수 매트도 두고 갈 거라고 친구는 말했다. 멀리 떠나는 건 어디까지 포기할 수 있느냐의 질문을 반복하는 일이다. 쌓여온 역사 때문에 작은 물건 버리는 것도 힘이 든다. 국내 이사도 그렇지만 타국으로 갈 때는 더 단호해야 한다. 부피를 최대한 줄여야 한다. 가로, 세로, 높이가 각각 1m인 박스당 30만 원씩 지불해야 하므로.

비행기로 마흔 시간이 걸린다고 했다. 두 나라를 경유해야만 그곳에 갈 수 있다고. 그는 홀가분해 보인다. 이동 시간을 들으니 가까이 사는 동안 왜 더 자주 만나지 못했나 싶다. 마감하느라 바쁘고 촬영하느라 바쁘고 크고 작은 피로와 생활 때문에 만남을 미루다 보니 좋아하는 사람들에게도 자꾸 멀리서만 마음을 전하게 된다. 내가 게을러진 걸까, 인색해진 걸까. 줄어든 만남의 빈도를 알아차릴 때마다 묻게 된다. 불과 작년까지만 해도 나는 먼 나라에 살았고... 한국에 오게 되면 친구들과 자주 식사하고 껴안고 우정을 나누며 살 거라 생각했는데. 이상하다.

출국 전 마지막 만남이지만 슬픈 내색 없이 우린 웃고 먹고 일상적인 이야기를 하고 헤어졌다. 덤덤하게 허그 하고 얼굴을 보았다.

또 다른 친구가 그런다.

다시 만날 거 아니까.

발등 위로 떨어지는 여러 개의 괄호. 잠시 침묵이 흐른다.

얼마 전까지는 챙겨야 할 것뿐 아니라 타국에서 겪을 여러 마음에 대해 재잘댔는데, 마지막 날엔 왜인지 결정적인 말을 꺼내기가 어려웠다. 쑥스러워서는 아니었던 것 같고... 복잡한 기분이 들었나 보다.

먼 곳에서 내가 겪은 막막함을 어쩌면 친구도 겪을지 모른다는 미안함과 그럼에도 그가 사랑하는 사람과 떠난다는 안도감, 아쉬움 같은 게 뒤엉켜 있었던 것 같다.

사실 친구네 가는 길에 나의 두 번째 시집을 챙겨 갔다. 여러 이민자가 화자로 등장하는 책이었다. 한 편을 골라 직접 낭독해 주고 싶었다. 멀리 가는 그에게 무엇이든 선물하고 싶었다. 끝내 그리하지 못했다. 허공에서 팔 젓듯 절박한 마음으로 쓴 시를 읽으면 혹여나 친구에게 그것이 자신의 미래처럼 읽힐까 봐서였다.

돌아오는 길에 어떤 아쉬움을 느꼈다. 적어도 다섯 해를 타국에서 보내야 하는 친구에게 더 꽉 찬 인사를 하지 못해서였다.

이내 이민자가 될 그에게 전하지 못한 말이 많다.

중요한 시절을 여닫을 때 용기 주어 고맙다고. 우리 기쁨을 너의 기쁨처럼 여겨준 것도. 한글로 쓰인 책을 너무 사러 가고 싶을 때, 김치찌개 먹고 싶을 때, 정릉·이태원·성수 어디에서도 만날 수 없을 때, 이유 없이 황망해질 때 언제든 페이스타임 걸라고. 그리고 우리가 이어져 있음을 기억해 달라고.

보이지 않아도 연결돼 있다는 믿음을, 나 또한 여러 번 연습해 왔다.

타국에 사는 동안 가장 크게 변한 게 있다면 집이었다고도 말해 주고 싶다. 모국을 떠나면 집이 두 곳에 생긴다. 모국에 두고 온 정서적 집과 타국에 거주하는 물리적 집. 그리고 타국에 도착해 새로운 언어, 문화, 사람을 자기 안으로 초대하면서 그곳에도 차츰 정서적 집이 생긴다. 그때부터 여러 집이 복잡하게 얽힌다. 멈춰 있는 모국의 집과 모국어가, 계속 채워지고 이동하는 타국의 집과 타국어와 혼재되며 자라고 늙는다. 내 안에서 그 둘을 분리할 수 없게 된다. 어느 순간에는 둘 다 내 것 같고 어느 날에는 여기에도 저기에도 속하지 못한 사람 같다.

집은 언어에 구축되기도 하고 가장 중요한 사람 위에 지어지기도 하고 사진에 서식하기도 한다. 자주 이사하던 시절에 집은 장면 단위로만 존재했다. 데자뷔처럼 휙 왔다 휙 가기도 했고, 시카고 한복판에서 만난 친구 덕분에 종일 가능해지기도 했다. 역설적이게도 그럴 때 집은 더 큰 반경을 갖게 된다.

결국 집은 잠정적인 상태일 거라고. 그것을 가능하게 하는 모든 매개 그리고 시공간일 거라고. 요즘은 생각한다.

처음 가는 대륙에서 친구가 필요한 집을 여러 번 만나길 소망해 본다. 그 시공간을 배회하는 동안 우리도 일부이길.

어디서든 "비행기 속 여러 방을 드나들"고 퇴장할 테니까. 그곳에서 새 정원을 찾을 테니까. "쓰지 않은 접이식 식탁과 강과 비행기가 몸에 많이 남아 있"는 곳으로 돌아올 테니까.

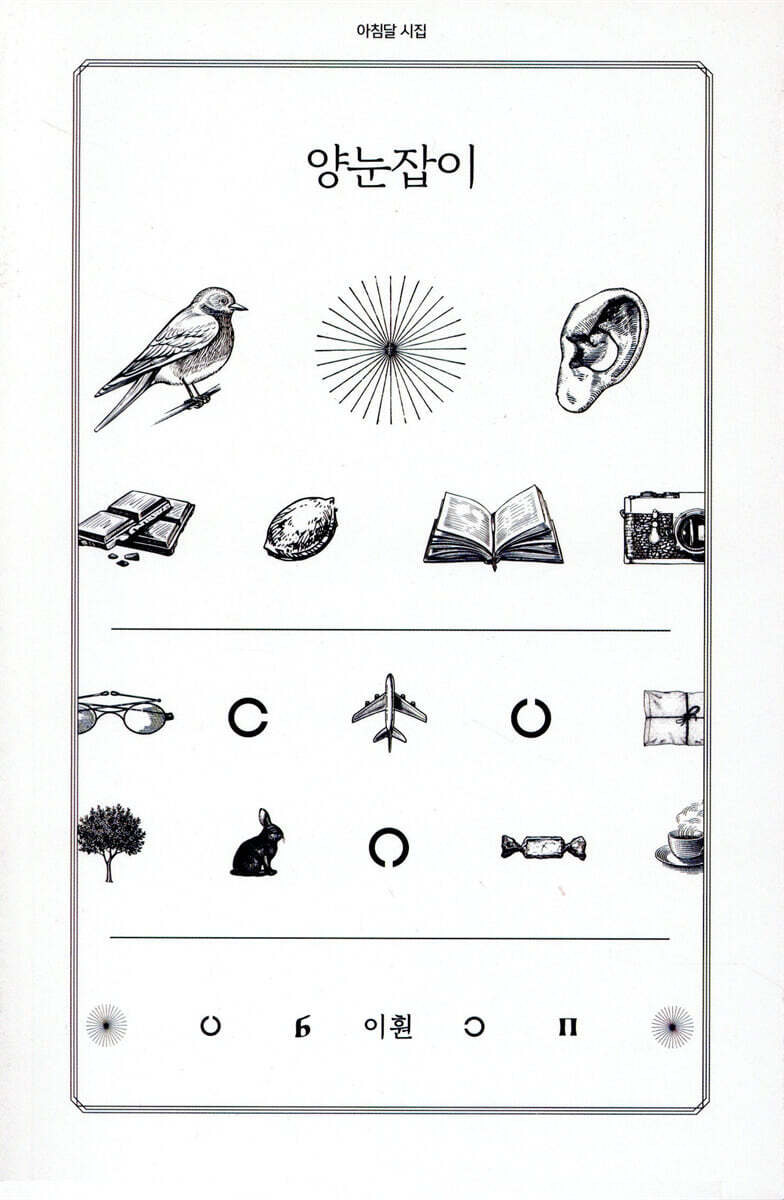

_이훤, 『양눈잡이』, 아침달, 2022

손잡이만 가져가, 지은아. 우리가 여기 문을 만들어 둘게.

추천기사

대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

양눈잡이

출판사 | 아침달

이훤

시인. 사진가. 장면을 만들고 잇는 사람. 두 언어를 오가며 생겨나는 뉘앙스와 작은 죽음에 매료되어 시를 쓰기 시작했다. 시집 『양눈잡이』 『우리 너무 절박해지지 말아요』, 시산문집 『청년이 시를 믿게 하였다』, 산문집 『고상하고 천박하게』 『눈에 덜 띄는』 『아무튼, 당근마켓』 등 여덟 권의 책을 쓰고 찍었다. ≪공중 뿌리≫ ≪We Meet in the Past Tense≫ 등의 전시를 가졌으며, 『정확한 사랑의 실험』 『벨 자』 『끝내주는 인생』 등의 출판물에 사진으로 함께했다. 조지아공대에서 기계공학을 공부하고, 시카고예술대학에서 사진학 석사를 마쳤다. 아침마다 잡초 뽑고 고양이 똥을 치우고 아내의 소설을 번역한다. PoetHwon.com, @__LeeHwon

![[이훤의 한 발 느린 집사람] 고요한 밤 거룩한 밤 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/3/b/3/d/3b3df84dac2c5d35051d77ee77c2ba08.jpg)

![[이훤의 한 발 느린 집사람] 당신의 영역 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/8/f/8/2/8f8240331eda329a4fb00788504d9f08.jpg)

![[조예은의 반짝이는 진열장] 바보같이 사랑스러운 하이틴 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/7/7/5/2/7752217a62c0164b4d8b8326a7be6dd7.jpg)

![[이상하고 아름다운 책] 우정 읽기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250930-c0b54c6c.jpg)

![[송섬별 칼럼] 저기서부터 여기까지 몽땅 ②](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250604-2468aa04.png)

![[서점 직원의 선택] 만우절 추천 도서 - 거짓이 당신을 속일지라도](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250401-8d5a7a7c.jpg)