![[채널예스] 인터뷰2.jpg](http://image.yes24.com/images/chyes24/a/3/3/e/a33e19b44ee3468dce733ae31d94ab66.jpg)

순간을 모아두려는 것은 인생의 사소한 구석까지 들여다보려는 일과 다르지 않았다. 내가 이런 순간에 머무르려는 사람이구나, 이렇게 보내는 시간을 좋아하는구나. 알고 나면, 앞으로 나를 좀 더 자주 그런 순간으로 데려가고 싶어지기도 한다. 행복은 자신이 원하는 것을 갖는 데 있는 게 아니라, 자신이 가진 것을 원하는 데 있다고 말해준 건 누구였더라. 무엇보다 이런 순간들을 수집하면서, 나는 차츰 내가 가진 것을 원할 줄 아는 사람이 되었다. 내게 없는 것을 가지려 애쓰는 대신, 내가 가진 순간을 다시 한 번 더 원하는 사람이. 무언가를 이뤄야 한다거나 행복해져야 한다는 강박에서 벗어나, 삶을 그저 산책할 수 있게 되었다.

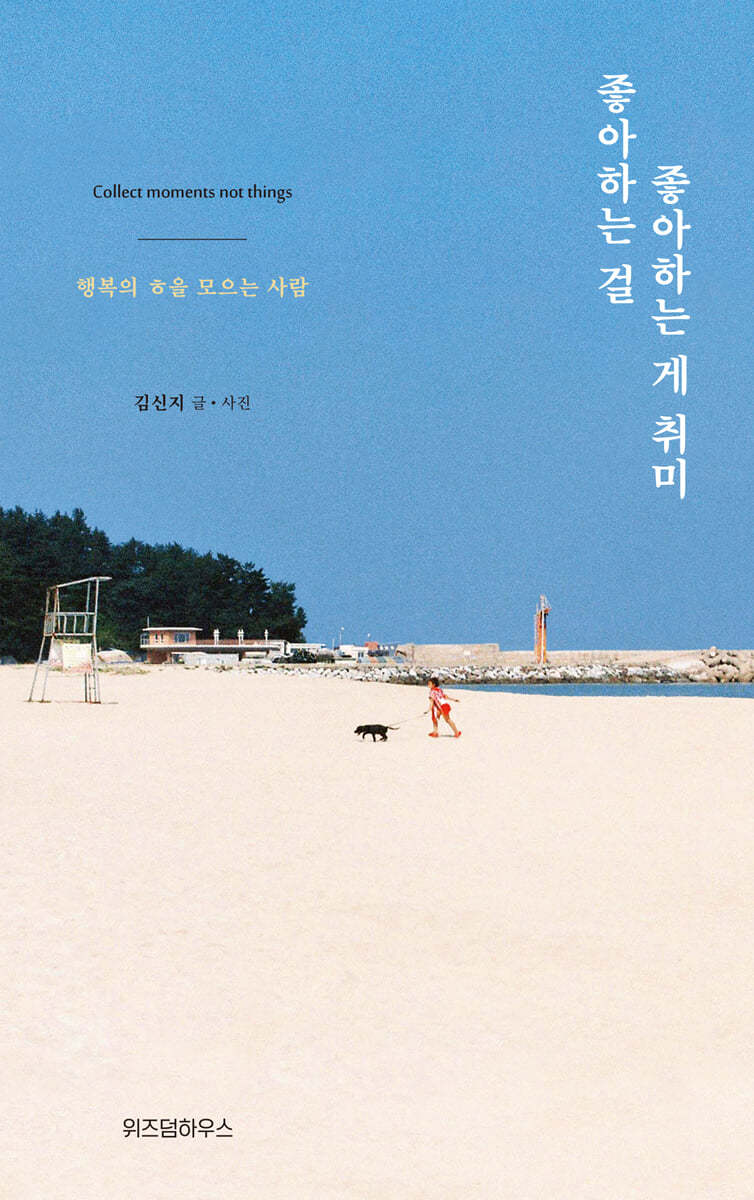

김신지 작가의 에세이 『좋아하는 걸 좋아하는 게 취미』 속의 한 구절이었습니다.

<인터뷰 - 김신지 작가 편>

오늘 모신 분은 ‘순간 수집가’입니다. ‘무엇이든, 자신을 평소의 자신보다 조금 더 좋아지게 만드는 것이 있다면 그것을 아주 많이 좋아하자’고 말하는 분인데요. 그래서 자신이 좋아하는 순간들을 모아 책에 담으셨습니다. 에세이 『좋아하는 걸 좋아하는 게 취미』 를 쓰신 김신지 작가님입니다.

김하나 : 작가님과 저는 오래 됐다면 오래 됐다고 할 수 있는 인연이 있지 않습니까? 직접 말씀을 해주시겠어요?

김신지 : 그때가 언제였죠?

|

|

김하나 : 몰라요, 기억이 안 나요(웃음).

김신지 : 2년 전인 것 같아요.

김하나 : 2년보다는 더 된 것 같은데요. 3년, 4년?

김신지 : 벌써 그렇게 됐나요. 제가 상상마당에서 김하나 작가님께서 진행하셨던 카피라이팅 수업 수강생이었어요. 그때 처음 뵙고 ‘뭐지, 저 귀엽고 멋있는 언니는?’ 하고 생각하면서(웃음), 마음속으로 굉장히 따랐는데요. 하지만 수업 중에 티를 내지는 못하고 수업을 마쳤던 기억이 나요.

김하나 : 갑자기 제가 생각지 못한 칭찬을 들어서 조금 굳었어요(웃음). 그때 수강생이 많았는데 김신지 작가님은 정확하게 기억을 하고 있어요. 본인 소개를 할 때 ‘안녕하세요, ‘누구신지?’ 할 때 ‘신지’입니다’라고 소개를 하셨거든요. 그래서 아주 재치 있는 분으로 아직까지 기억을 하고 있어요.

김신지 : 첫 수업한 다음에 자기소개를 시키셨던 것 같은데, 첫 수업이 너무 훌륭했기 때문입니다(웃음). 카피 한 줄로 자신을 소개해 보라고 하셔서 일주일 동안 고심을 하고 생각해낸 거였어요.

김하나 : 그러면 평소에 하던 멘트가 아니라 그때 구성을 하신 거였군요?

김신지 : 네, 아주 훌륭한 선생님이시죠(웃음).

김하나 : 그렇게 카피를 쓴 덕분에, 제가 가르친 덕분에, 지금까지 김신지 작가님을 기억하고 있고 그때의 인연으로 이 책에서 만나게 됐네요. 김신지 작가님이 책을 쓰신다면 제가 그 책을 참 좋아할 것 같다고 생각했는데, 책이 너무 좋았습니다. 제가 좋아하는 것들을 작가님도 좋아하시는구나 싶어서 너무 반가웠어요. 부제가 ‘행복의 ㅎ을 모으는 사람’예요. 부제는 어떻게 짓게 되셨나요?

김신지 : 처음에 어떻게 나왔었는지는 정확하게 기억나지 않는데요. 이 책의 꼴을 다듬어가면서 생각이 점점 좁혀져서 지금의 부제가 나올 수 있었던 것 같아요. 여기에 모은 순간들이 다 굉장히 사소하고, 일상에서 지나치기 쉬운 것들인데요.

김하나 : 분명히 행복을 구성하고 있기는 한데 너무 작게 느껴졌던 거예요? 아주 일상적인 것들이어서?

김신지 : 어제 제가 북토크를 했는데, 신청 댓글 중에 ‘작가님은 ‘ㅎ’을 모으시나요? 저는 ‘ㅎ’의 지붕에 해당하는 ‘ㅗ’를 모으고 있어요’라고 하신 분도 있었어요(웃음). 제 친구 중에는 ‘행복의 ‘ㅎ’을 모으고 있는데 모음 ‘ㅐ’는 언제 쓰냐’고 이야기한 친구도 있었는데요(웃음). 제 바람은 이 책을 읽으시는 분들이 일상 속에서 ‘나한테는 ‘ㅎ’이 뭘까’를 생각하고 모아보시다가, 어느 순간에는 ‘내가 ‘ㅎ’이라고 모은 게 사실은 행복이었구나’라는 걸 생각하실 수 있었으면 좋겠어요. 그럴 수 있다면 이 책이 탄생한 가장 보람된 일이 아닐까 하는 생각을 했어요.

김하나 : 또 다른 영어 부제도 있죠? 한 번 읽어주세요.

김신지 : ‘Collect moments not things’라는 부제가 있습니다.

김하나 : 물건이 아니라 순간을 모은다는 이야기인 거죠. 본인을 ‘순간 수집가’라고 표현하기도 하셨는데, 이런 건 언제부터 시작하셨나요?

김신지 : 사실 이 책에 실린 글들은, 3년 전쯤에

김하나 :

김신지 : 정말 작고 하찮은 것들을 좋아하는구나, 싶었어요(웃음)

김하나 : 거대한 기쁨이 아니라, 직업적 성취나 감투라든가 호화 여객기를 타고 떠나는 여행이 아니라, 정말 사소한 것들을 좋아하는 사람이라는 걸 깨닫게 됐군요.

김신지 : 네. 제가 1월에 한 달 조금 못 되게 태국 여행을 다녀왔었는데요.

김하나 : 지금 직장인인데 그렇게 여행을 가실 수가 있나요?

김신지 : 요즘 회사를 가장 사랑하는 시기인데요, 제가 안식월 기간이에요(웃음).

김하나 : 책에 보면 제일 처음에 창경궁을 찍은 사진이 있잖아요. 그 사진을 찍은 회사에 아직 다니고 계신 거죠?

김신지 : 네. 지금 안식월이라 아주 좋은 기간을 보내고 있어서 태국을 다녀왔는데요. 필름을 맡겼다가 찾고서 보자마자 빵 터졌어요. 너무 ‘개판’이더라고요(웃음). 태국에 개가 많잖아요. 자고 있는 개, 걷고 있는 개, 먹고 있는 개... 개를 그렇게 쫓아다니면서 찍은 거예요. ‘굉장히 투명하게, 좋아하는 게 뭔지 보이는 사람이구나’라는 생각도 했어요. 귀여운 건 우주 최강, 언제나 옳다는 생각으로(웃음).

김하나 : 책을 읽다 보면 부모님 이야기도 있고, 도심에서 식물을 찾아다니는 이야기도 나와요. 한 친구는 ‘김신지 너는 시골 출신인 애가 ’자연‘도 아니고 ’자~연~!’을 그렇게 좋아하냐’고 했다면서요. 그랬더니 작가님이 ‘시골 출신인 애가 좋아하는 게 아니라 시골 출신이라서 좋아하는 거야’ 하고 정정해주는 부분이 있어요. 그 시골은 작가님에게 영향을 많이 미친 것 같아요. 언제까지 거기에 사셨나요? 고향은 어디에요?

김신지 : 경상북도 문경이라고, 문경새재로 많이들 기억하시는 곳이에요. 정말 산세가 험한, 진짜 산골 마을이거든요. 물론 시내에 사는 친구들은 이런 말을 들으면 억울하겠지만(웃음), 저는 정말 시골에 살았어요. 원래 시골은 여러 집이 모이면 마을이 형성되는데 저희 집은 본 마을에서 조금 떨어진 곳에 있었어요. 산자락 쪽으로. 그래서 지도를 확대해서 보면 길이 끊기는 곳에 있는 집이거든요. 워낙 구석진 데에 살아서 어렸을 때는 계속 멀리 가고 싶다는 생각을 많이 하게 만든 곳이기도 했어요. 그래서 20대 때 여행을 많이 다녔던 것 같아요. 대학 오면서 서울로 올라왔으니까, 그곳에 열아홉 살 때까지 살았죠. 그냥 ‘시골’이 아니고 ‘시~골~!’ 같은 느낌으로 생긴 곳이에요. 그래서 어렸을 때 이야기를 하면 친구들이 ‘나이 속인 거 아니냐’고 할 정도로, 그런 에피소드들이 많아요.

김하나 : 어떤 게 있나요?

김신지 : 한겨울에 송아지가 태어나서 아버지께서 송아지가 얼어 죽을까 봐 모포에 감싸서 안방에 데려오셔서 같이 잔 적도 있었고요. 닭들을 다 방목해서 키웠는데, 항상 암탉들이 알을 낳는 장소가 있고 알을 낳은 다음에 울어요. 그래서 닭들이 울면 오빠랑 저랑 따끈한 달걀을 주워서 주방에 놨던 기억들이 있는데요. 너무 시골이어서 오히려 제 윗세대 분들하고 공유되는 기억들이 더 많고, 친구들은 ‘그때 그랬을 리가 없다, 거짓말하지 마라’ 하고.

김하나 : 저도 갑자기 쭈뼛해졌어요. ‘실례지만 연세가 어떻게 되시는지...’(웃음)

김하나 : 그러면 지금도 부모님은 문경에서 짓고 계신 건가요?

김신지 : 네.

김하나 : 제가 영광스럽게도 『좋아하는 걸 좋아하는 게 취미』 를 썼는데...

김신지 : 주옥 같은 추천사를 써주셨죠.

김하나 : 청취자 여러분, 추천사를 쓰면 원고료가 나옵니다. 저는 그걸로 사례를 받은 것인데, 김신지 작가님의 어머님이 문경에서 농사지으신 표고버섯을 보내주신다고 하셨어요. 받아도 되나 싶었지만 고맙습니다 하고 택배가 왔는데, 너무 큰 상자가 왔어요. 그리고 표고버섯은 가볍잖아요. 그런데 상자를 들어봤더니 들리지 않는 거예요. 그때 작가님한테 말씀을 드렸더니 ‘저희 어머니가 빈 자리를 못 보는 분이셔서...’라고 하셨죠(웃음). 상자를 열었더니 커다란 감말랭이 3팩에 엄청나게 큰 표고버섯들이 있었고, 귤도 있고, 마지막에는 배추가 한 포기 들어 있었어요.

김신지 : 아마 그 빈자리를 채울 만한 걸 찾으셨을 거예요, 테트리스처럼(웃음).

김하나 : 배추 한 포기와 함께 꽉 차 있는 상자를 열어 보고서 느낀 마음이, 이 책에서 느껴진 마음과 같다는 생각이 들었어요. 지금은 열아홉 살까지 자랐던 시골을 떠나와서 서울에서 산 기간이 꽤 됐죠?

김신지 : 네.

김하나 : 책의 첫 챕터가 동네 식물에 대한 이야기잖아요. 저는 이 부분이 너무 좋습니다. 저도 돌아다니면서 화분들을 내놓는 마음에 대해서 생각을 많이 해요. 집집마다 화분이 있는 게 너무 귀엽잖아요. 최근에도 오고 가면서 집 근처에서 보고 있는 동네 식물이 있나요?

김신지 : 겨울이라서, 지금이 사실 제일 못 볼 때이기는 한데요. 지금 사는 집의 바로 앞 빌라에 사시는 할머니께서 입구로 들어가는 양 옆에 화분을 도열해 두셨어요. 거기를 볼 때마다 계절 변화를 잘 느낄 수 있어요. 봄 여름 가을에는 화분들이 자라는 속도 같은 걸 볼 수 있거든요. 그리고 저는 화분을 많이 죽여 본 경험이 있어서 ‘어떻게 저렇게 잘 키우실까, 내가 생각하는 생활의 달인이다’라는 표현을 썼었고요. 화분을 처음 산 날 집에 전화를 했는데 ‘엄마, 내가 오늘 돈 주고 흙을 샀어’라고 말했었어요(웃음). 시골에서는 정말 있을 수가 없는 일인 거죠(웃음). 엄마 아빠랑 셋이 빵 터졌어요. 저한테 흙은 그냥 문을 열고 나가서 담아오면 되는 것이었고, 물도 지하수를 마셨었거든요. 제가 서울에 와서 흙과 물을 샀을 때 ‘도시 사람 다 됐다’ 생각했었어요(웃음).

김하나 : (웃음) 엄마 아빠가 생각하시기에는 공기를 사다 먹는 것과 비슷한 충격을 받으셨을 수도 있겠어요.

*오디오클립 바로듣기 https://audioclip.naver.com/channels/391/clips/125

좋아하는 걸 좋아하는 게 취미

출판사 | 위즈덤하우스

좋아하는 걸 좋아하는 게 취미

출판사 | 위즈덤하우스

임나리

그저 우리 사는 이야기면 족합니다.

이지원 PD

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[Read with me] 트와이스 다현 “책을 덮으면 오늘을 잘 살아보자는 목표가 생겨요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-c776e132.jpg)

라라랜드

2019.02.11