소쩍새 ‘소쩍소쩍’ 어머니는 ‘솥텅솥텅’ - 김용택 『김용택의 어머니』

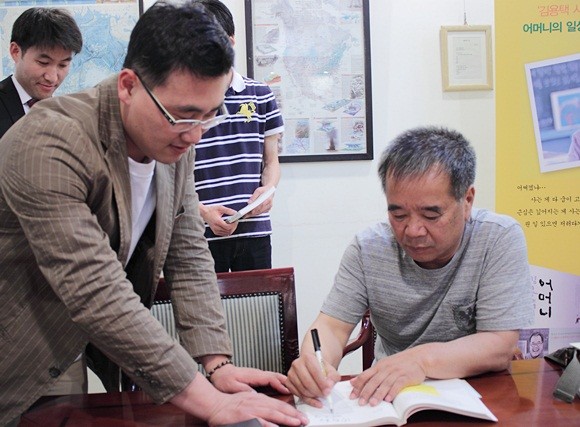

지난 5월 29일, 문학동네와 YES24가 기획한 <김용택 작가와 함께하는 YES24 블로거 창작 글쓰기 교실>이 마련됐다. 문학과 예술에 대한 담소가 있는 시간이었다. 『김용택의 어머니』에 담긴 어머니의 삶, 작가가 사랑하는 예술과 시인에 대한 이야기가 함께했다. YES24 블로거들은 감명 깊게 읽은 『김용택의 어머니』속 일화를 낭독하는 것으로 화답했다.

2012.06.18

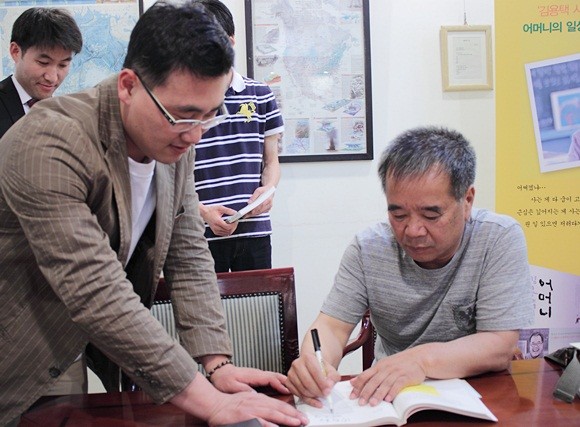

섬진강 시인. 작가 김용택의 이름 앞에 한 몸처럼 따라붙는 이 수식어는 다분히 중의적이다. 섬진강을 노래하는 그의 작품 세계를 함축적으로 보여주는 동시에, 섬진강이 길러낸 시인이라는 그의 정체성을 설명해주기 때문이다. 올 봄 『할머니의 힘』과 함께 작가가 펴낸 『김용택의 어머니』는 섬진강과 함께 작가를 길러낸 그의 어머니, 시인을 길러낸 문맹의 시인에 대한 기록이다.

평생 가난하게 농사를 짓고 살다가

가난하게 돌아가신 분들의 이야기도 필요하지 않을까요.

지난 5월 29일, 문학동네와 YES24가 기획한 <김용택 작가와 함께하는 YES24 블로거 창작 글쓰기 교실>이 마련됐다. 문학과 예술에 대한 담소가 있는 시간이었다. 『김용택의 어머니』에 담긴 어머니의 삶, 작가가 사랑하는 예술과 시인에 대한 이야기가 함께했다. YES24 블로거들은 감명 깊게 읽은 『김용택의 어머니』속 일화를 낭독하는 것으로 화답했다.

“어머니의 이야기를 바깥으로 내놓는다는 것이 조심스럽습니다. 어머니께서는 책을 보시더니 ‘뭔 내가 이렇게 많다냐. 아이고야, 내가 여기 들어있냐.’ 하세요(웃음). 요즘 기억이 흐릿해지셔서 이 사진 찍은 것도 가물가물 하신가 봐요. 우리 어머니야말로 수천년 동안 농사를 짓고 살아 온, 글을 모르는 농민의 아내 중 한 분이죠. 평생 가난하게 농사를 짓고 살다가 가난하게 돌아가신 분들의 이야기가 별로 없다는 것을 보고 그런 분들의 이야기도 필요하지 않을까, 그런 생각으로 조심스럽게 책을 썼습니다.”

어머니 없이 세상에 온 자식이 없듯이 어머니의 영향으로부터 완전히 자유로운 자식이란 있을 수 없다. 김용택 작가도 예외가 아니다. 오히려 그는 어머니의 말씀을 받아쓰면 그대로 시가 되었다는, 작품의 출처에 대한 고백 아닌 고백을 했다. 그의 어머니 ‘양글이 여사(박덕성 여사의 별명. 작은 몸집에 야무지다고 해서 붙여진 별명이다)’는 문학계에서 이미 소문난 ‘문맹의 시인’이다.

“꾀꼬리 울음소리 듣고 참깨가 나고,

보리타작하는 도리깨 소리 듣고 토란이 난단다.”

한 평생 농사꾼으로 살아온 까닭에 양글이 여사는 자연에서 일어나는 현상에 놀라울 정도로 민감하게 반응한다. 그리고 자신이 몸으로 배운 자연의 순리를 들려주는데, 그 한마디 한마디가 모두 시였다. 문맹의 시인에게는 꾀꼬리와 소쩍새의 울음소리까지도 예사로 들리지 않았다. ‘소쩍 소쩍’ 하는 죽은 언어가 양글이 여사에게 가 닿으면 ‘솥텅 솥텅’ 하는 살아있는 소리로 부활했다. 작가는 그 말을 그대로 받아 적어 시로 재탄생시켰다.

“소쩍새가 ‘소쩍 소쩍 소쩍’ 이렇게 울거든요. 그런데 어머니는 ‘솥텅 솥텅 솥텅’ 그렇게 들리는 해가 있대요. 그럼 그 해는 흉년이 든 거에요. 솥이 텅텅 비기 때문에. 그런데 어떤 해에는 ‘솥꽉 솥꽉 솥꽉’ 이렇게 운대요. 그 해에는 풍년이 드는 거죠. 솥이 꽉 차기 때문에. 이렇게 자연에서 일어나는 현상들을 자기들의 삶으로 가져왔죠. 어머니가 그 이야기를 하면 받아서 쓰면 바로 시가 되는 거죠.”

요새 작가의 고향집 근처에는 꾀꼬리가 운다고 했다. ‘어머니, 꾀꼬리가 우네요.’ 이야기하는 아들에게 양글이 여사는 ‘그러냐.’ 흘려듣는 법이 없었다. ‘꾀꼬리 울음소리 듣고 참깨가 나고, 보리타작하는 도리깨 소리 듣고 토란이 난단다.’ 자신의 목소리를 빌려 자연의 말을 전하는 것이었다. 참깨에도 귀가 있고 토란에도 귀가 있어 꾀꼬리의 울음소리와 도리깨가 타작하는 소리를 듣고 싹을 틔운다니, 더없이 문학적이고 창의적인 표현이다. 너무 아름다워 그대로 받아쓰는 것만으로도 시가 되었노라고, 작가는 말했다. 어머니 이야기를 듣고 있으면 너무 재미가 있고, 모든 게 다 이야기고 시라고 했다. 자연스럽게 어머니의 삶의 이야기를 받아서 글로 쓰게 됐다. 요새는 어머님께서 너무 연로하셔서 글감이 딸려 힘들다는 엄살 섞인 이야기를 하며 작가는 웃었다. 그러나 이야기를 듣는 이들의 가슴 속엔 저마다 자신의 어머니가 스쳐, 웃으면서도 가슴 한 구석이 아렸다.

우리 일상적인 삶 속에서 모든 것이 다 예술이에요.

어머니의 일상이 문학이었듯이 작가의 문학은 일상을 노래했다. 김용택 작가의 작품은 자신의 삶이 펼쳐지는 공간의 자연과, 그 안의 사람에 대한 이야기였다. 작품 속으로 일상을 끌고 들어와 삶과 예술의 경계를 모호하게 한 그 작업은 여전히 이어지고 있었다. 최근 지역신문에 연재를 하면서 예술론을 쓰고 있는 그는 일상이 예술이어야 한다고 했다. 일상적인 삶 속에 예술이 있어야지, 극장이나 무대, 액자 속에 예술을 가두어 버리면 안 된다는 것이었다.

“어머니가 말하는 것도 다 예술이고, 농사짓는 어머니가 호박을 널어놓은 것도 예술이죠. 모내기를 해 놓은 논처럼 아름다운 사진도, 아름다운 그림도 없어요. 모가 자라는 논을 보세요. 얼마나 아름다운가. 예술인 거죠. 예술이란 어떤 작가 또는 어떤 화가가, 누가 만들어 놓은 것이 아니고 우리 일상적인 삶 속에서 모든 것이 다 예술이에요.”

우리가 머무르는 공간 안의 문과 창문, 전등까지도 모두 디자인이라고 말하면서 작가는 집안이 갤러리여야 한다고 했다. 집 안에 그림을 어디에 걸 것인지, 어떤 색깔의 꽃을 어디에 둘 것인지 고민하는 것이 집안을 갤러리와 다름없이 만든다는 것이다. 예술을 보러 가는 것이 아니고 집안을 예술적으로 만드는 작업이 필요하다는 이야기였다.

그런 의미에서 책이 많은 집이 좋다고 했다. 책은 아무데나 놔둬도 그것 자체로써 작품이 된다는 것이다. 아무렇게나 쌓아두어도 공간을 디자인하는 힘이 있다고 했다. 실제로 작가는 고향집의 방 한 칸을 모두 책으로 채워놓았다. 결코 디자인을 위해 그리한 것은 아니지만, 책이 만들어내는 공간의 분위기를 누구보다 잘 알고 있는 것만은 분명하다.

극복이 안 된 시인이란…

좋아하는 작가 혹은 시인을 묻는 질문에 작가는 ‘극복하지 못한 시인’의 이야기를 들려주었다. ‘가장’ 좋아하는 무엇 하나를 꼽아달라는 것은 매우 어렵고 까다로운 주문이다. 김용택 작가 역시 시인들의 작품과 평론을 찾아 공부하는 과정에서, 계속해서 탐구하는 시인이 달라지고 다른 시인으로 관심이 옮아간다고 했다. 그런 이유로 한 명의 작가를 꼽기 어려워 좀처럼 극복할 수 없었던 시인에 대해 이야기했다. 시인 김수영이었다.

“극복이 안 된 시인이란 그분이 오늘날에도 우리들의 현실과 짱짱하게 긴장을 하고 있다는 거죠. 세월이 가도 변하지 않는 시대적인 발언을 해요. 그건 김수영이었습니다. 김수영 시인은 옛날에도 그랬고 지금도 그렇고, 우리들의 지금 현실과 짱짱하게 대결을 하고 있어요. 그래서 긴장감이 있습니다. 그런 시인들을 우리가 고전이라고 할 수가 있겠는데요. 고전이라는 것은 뭐냐하면 그 시대에도 그것이 중요한 문제였고 오늘날에도 우리들의 가장 중요한 문제가 되는 현실적인 발언, 김수영의 말을 빌리자면 ‘세월이 가도 변하지 않는 사랑’을 그는 알고 있었던 거죠. 김수영의 시는 지금 읽어도 좋고, 저는 그 분을 굉장히 좋아합니다. 아마 세월이 가도 그 사랑이 변하지 않을 것 같아요.”

그는 김수영의 산문이나 시를 읽으면 오늘날, 지금의 이야기를 하고 있는 것 같아 긴장이 된다고 했다. 지난 해 12월부터 5개월여 동안 한비야씨에게 매일 아침 한 편씩 시를 보내주고 있는데, 가장 많이 보내는 시 역시 아마도 김수영의 작품일 거라는 말도 덧붙였다. 작가의 딸 역시 아버지의 ‘김수영 시 나눔’에 두 손을 든 모양이다. 이따금씩 딸에게 좋은 글귀를 적어 메일로 보내주는데, 한 번은 이런 메일을 받았다고 한다. ‘아버지, 김수영의 <봄밤> 좀 그만 보내세요. 28번 왔어요.’ 하더라는 것이다.

김수영 외에도 작가는 시인 서정주와 백석을 높이 평가했다. 서정주의 경우, 그가 정치적으로 자유로울 수는 없지만 버릴 수는 없는 시인이라고 했다. 우리나라 시사(詩史)에서 가장 시를 시답게 쓴 시인이 아닌가 생각한다고.

많이 읽어보고 많이 써보는 수밖에 없어요.

누구도 글쓰기를 가르쳐주지 않아요.

YES24 블로거들이 자신의 어머니를 떠올리며 인상 깊게 읽었던 『김용택의 어머니』의 한 부분을 낭독한 후, 어머니에 대해 쓴 자신들의 수필과 시를 김용택 작가에게 첨삭지도 받는 시간이 이어졌다. 하나같이 훌륭한 작품이라고 격려하는 것을 잊지 않으며 작가는 일관되게 ‘구체적으로 이야기를 풀어쓸 것’을 조언했다. 그리고 생활 속에서 글쓰기를 놓지 말고 계속해서 많이 읽고 써야한다고 했다. 다른 모든 일과 마찬가지로 글쓰기에도 왕도는 없는 법.

“느끼는 것을 쓰는 걸 놓지 마세요. 오랜 세월 글을 쓰다보면 나도 모르게 그냥 터득이 되는 거에요. 그냥 써봐야 돼요. 안 쓰면 소용이 없어요. 글을 쓴다는 게 왜 중요하냐면 생각을 넓히는 거거든요. 그 생각을 조직하는 거고, 표현하는 거에요. 이 세 가지가 중요해요. 그러다 보면 삶의 핵심에 다가가게 돼요. 핵심이란 우리 모두가 똑같이 느끼는 감성, 감동이에요. 아무리 생각을 해도 쓰지 않으면 소용이 없습니다. 절대 늦다고 생각하시면 안 됩니다. 제가 지금 예순 다섯인데, 인생을 새로 산다고 생각하고 삽니다. 많이 읽어보고 많이 써보는 수밖에 없어요. 누구도 글쓰기를 가르쳐주지 않아요. 많이 읽고 쓰는 과정 속에서 스스로 글을 쓰는 기술이라든가 생각을 키워나갈 뿐이죠.”

어머니라는 공통분모로 김용택 작가와 YES24 블로거가 함께한 시간. 문학에 실려 전해진 어머니의 이야기는 꾸밈이 없었다. 어쩌면 그것은 꾸밈을 보태지 않아도 아름다운 것이기 때문에 그러했을 것이다. 모습도 삶도 분명히 다른 어머니일진데, 작가가 이야기하는 어머니의 모습은 ‘양글이 여사’만의 것이 아니었다. 그 안에 나의 어머니도, 너의 어머니도 있었다.

『김용택의 어머니』가 그리는 양글이 여사의 삶도 마찬가지다. 꽃송이를 손에 들고 열여덟 소녀처럼 해맑게 웃는 모습에서, 자식의 일이라면 어느 사내 못지않은 강단을 보여주는 모습에서 ‘나의 어머니’를 찾기란 어렵지 않다. 물론 우리 시대 어머니의 모습을 대표한다고 섣불리 일반화할 수는 없다. 하지만 작가의 말처럼, 양글이 여사와 같은 어머니들의 이야기도 필요하지 않은가.

평생 가난하게 농사를 짓고 살다가

가난하게 돌아가신 분들의 이야기도 필요하지 않을까요.

|

|

“어머니의 이야기를 바깥으로 내놓는다는 것이 조심스럽습니다. 어머니께서는 책을 보시더니 ‘뭔 내가 이렇게 많다냐. 아이고야, 내가 여기 들어있냐.’ 하세요(웃음). 요즘 기억이 흐릿해지셔서 이 사진 찍은 것도 가물가물 하신가 봐요. 우리 어머니야말로 수천년 동안 농사를 짓고 살아 온, 글을 모르는 농민의 아내 중 한 분이죠. 평생 가난하게 농사를 짓고 살다가 가난하게 돌아가신 분들의 이야기가 별로 없다는 것을 보고 그런 분들의 이야기도 필요하지 않을까, 그런 생각으로 조심스럽게 책을 썼습니다.”

어머니 없이 세상에 온 자식이 없듯이 어머니의 영향으로부터 완전히 자유로운 자식이란 있을 수 없다. 김용택 작가도 예외가 아니다. 오히려 그는 어머니의 말씀을 받아쓰면 그대로 시가 되었다는, 작품의 출처에 대한 고백 아닌 고백을 했다. 그의 어머니 ‘양글이 여사(박덕성 여사의 별명. 작은 몸집에 야무지다고 해서 붙여진 별명이다)’는 문학계에서 이미 소문난 ‘문맹의 시인’이다.

“꾀꼬리 울음소리 듣고 참깨가 나고,

보리타작하는 도리깨 소리 듣고 토란이 난단다.”

한 평생 농사꾼으로 살아온 까닭에 양글이 여사는 자연에서 일어나는 현상에 놀라울 정도로 민감하게 반응한다. 그리고 자신이 몸으로 배운 자연의 순리를 들려주는데, 그 한마디 한마디가 모두 시였다. 문맹의 시인에게는 꾀꼬리와 소쩍새의 울음소리까지도 예사로 들리지 않았다. ‘소쩍 소쩍’ 하는 죽은 언어가 양글이 여사에게 가 닿으면 ‘솥텅 솥텅’ 하는 살아있는 소리로 부활했다. 작가는 그 말을 그대로 받아 적어 시로 재탄생시켰다.

“소쩍새가 ‘소쩍 소쩍 소쩍’ 이렇게 울거든요. 그런데 어머니는 ‘솥텅 솥텅 솥텅’ 그렇게 들리는 해가 있대요. 그럼 그 해는 흉년이 든 거에요. 솥이 텅텅 비기 때문에. 그런데 어떤 해에는 ‘솥꽉 솥꽉 솥꽉’ 이렇게 운대요. 그 해에는 풍년이 드는 거죠. 솥이 꽉 차기 때문에. 이렇게 자연에서 일어나는 현상들을 자기들의 삶으로 가져왔죠. 어머니가 그 이야기를 하면 받아서 쓰면 바로 시가 되는 거죠.”

요새 작가의 고향집 근처에는 꾀꼬리가 운다고 했다. ‘어머니, 꾀꼬리가 우네요.’ 이야기하는 아들에게 양글이 여사는 ‘그러냐.’ 흘려듣는 법이 없었다. ‘꾀꼬리 울음소리 듣고 참깨가 나고, 보리타작하는 도리깨 소리 듣고 토란이 난단다.’ 자신의 목소리를 빌려 자연의 말을 전하는 것이었다. 참깨에도 귀가 있고 토란에도 귀가 있어 꾀꼬리의 울음소리와 도리깨가 타작하는 소리를 듣고 싹을 틔운다니, 더없이 문학적이고 창의적인 표현이다. 너무 아름다워 그대로 받아쓰는 것만으로도 시가 되었노라고, 작가는 말했다. 어머니 이야기를 듣고 있으면 너무 재미가 있고, 모든 게 다 이야기고 시라고 했다. 자연스럽게 어머니의 삶의 이야기를 받아서 글로 쓰게 됐다. 요새는 어머님께서 너무 연로하셔서 글감이 딸려 힘들다는 엄살 섞인 이야기를 하며 작가는 웃었다. 그러나 이야기를 듣는 이들의 가슴 속엔 저마다 자신의 어머니가 스쳐, 웃으면서도 가슴 한 구석이 아렸다.

우리 일상적인 삶 속에서 모든 것이 다 예술이에요.

어머니의 일상이 문학이었듯이 작가의 문학은 일상을 노래했다. 김용택 작가의 작품은 자신의 삶이 펼쳐지는 공간의 자연과, 그 안의 사람에 대한 이야기였다. 작품 속으로 일상을 끌고 들어와 삶과 예술의 경계를 모호하게 한 그 작업은 여전히 이어지고 있었다. 최근 지역신문에 연재를 하면서 예술론을 쓰고 있는 그는 일상이 예술이어야 한다고 했다. 일상적인 삶 속에 예술이 있어야지, 극장이나 무대, 액자 속에 예술을 가두어 버리면 안 된다는 것이었다.

“어머니가 말하는 것도 다 예술이고, 농사짓는 어머니가 호박을 널어놓은 것도 예술이죠. 모내기를 해 놓은 논처럼 아름다운 사진도, 아름다운 그림도 없어요. 모가 자라는 논을 보세요. 얼마나 아름다운가. 예술인 거죠. 예술이란 어떤 작가 또는 어떤 화가가, 누가 만들어 놓은 것이 아니고 우리 일상적인 삶 속에서 모든 것이 다 예술이에요.”

우리가 머무르는 공간 안의 문과 창문, 전등까지도 모두 디자인이라고 말하면서 작가는 집안이 갤러리여야 한다고 했다. 집 안에 그림을 어디에 걸 것인지, 어떤 색깔의 꽃을 어디에 둘 것인지 고민하는 것이 집안을 갤러리와 다름없이 만든다는 것이다. 예술을 보러 가는 것이 아니고 집안을 예술적으로 만드는 작업이 필요하다는 이야기였다.

그런 의미에서 책이 많은 집이 좋다고 했다. 책은 아무데나 놔둬도 그것 자체로써 작품이 된다는 것이다. 아무렇게나 쌓아두어도 공간을 디자인하는 힘이 있다고 했다. 실제로 작가는 고향집의 방 한 칸을 모두 책으로 채워놓았다. 결코 디자인을 위해 그리한 것은 아니지만, 책이 만들어내는 공간의 분위기를 누구보다 잘 알고 있는 것만은 분명하다.

극복이 안 된 시인이란…

좋아하는 작가 혹은 시인을 묻는 질문에 작가는 ‘극복하지 못한 시인’의 이야기를 들려주었다. ‘가장’ 좋아하는 무엇 하나를 꼽아달라는 것은 매우 어렵고 까다로운 주문이다. 김용택 작가 역시 시인들의 작품과 평론을 찾아 공부하는 과정에서, 계속해서 탐구하는 시인이 달라지고 다른 시인으로 관심이 옮아간다고 했다. 그런 이유로 한 명의 작가를 꼽기 어려워 좀처럼 극복할 수 없었던 시인에 대해 이야기했다. 시인 김수영이었다.

“극복이 안 된 시인이란 그분이 오늘날에도 우리들의 현실과 짱짱하게 긴장을 하고 있다는 거죠. 세월이 가도 변하지 않는 시대적인 발언을 해요. 그건 김수영이었습니다. 김수영 시인은 옛날에도 그랬고 지금도 그렇고, 우리들의 지금 현실과 짱짱하게 대결을 하고 있어요. 그래서 긴장감이 있습니다. 그런 시인들을 우리가 고전이라고 할 수가 있겠는데요. 고전이라는 것은 뭐냐하면 그 시대에도 그것이 중요한 문제였고 오늘날에도 우리들의 가장 중요한 문제가 되는 현실적인 발언, 김수영의 말을 빌리자면 ‘세월이 가도 변하지 않는 사랑’을 그는 알고 있었던 거죠. 김수영의 시는 지금 읽어도 좋고, 저는 그 분을 굉장히 좋아합니다. 아마 세월이 가도 그 사랑이 변하지 않을 것 같아요.”

그는 김수영의 산문이나 시를 읽으면 오늘날, 지금의 이야기를 하고 있는 것 같아 긴장이 된다고 했다. 지난 해 12월부터 5개월여 동안 한비야씨에게 매일 아침 한 편씩 시를 보내주고 있는데, 가장 많이 보내는 시 역시 아마도 김수영의 작품일 거라는 말도 덧붙였다. 작가의 딸 역시 아버지의 ‘김수영 시 나눔’에 두 손을 든 모양이다. 이따금씩 딸에게 좋은 글귀를 적어 메일로 보내주는데, 한 번은 이런 메일을 받았다고 한다. ‘아버지, 김수영의 <봄밤> 좀 그만 보내세요. 28번 왔어요.’ 하더라는 것이다.

김수영 외에도 작가는 시인 서정주와 백석을 높이 평가했다. 서정주의 경우, 그가 정치적으로 자유로울 수는 없지만 버릴 수는 없는 시인이라고 했다. 우리나라 시사(詩史)에서 가장 시를 시답게 쓴 시인이 아닌가 생각한다고.

많이 읽어보고 많이 써보는 수밖에 없어요.

누구도 글쓰기를 가르쳐주지 않아요.

YES24 블로거들이 자신의 어머니를 떠올리며 인상 깊게 읽었던 『김용택의 어머니』의 한 부분을 낭독한 후, 어머니에 대해 쓴 자신들의 수필과 시를 김용택 작가에게 첨삭지도 받는 시간이 이어졌다. 하나같이 훌륭한 작품이라고 격려하는 것을 잊지 않으며 작가는 일관되게 ‘구체적으로 이야기를 풀어쓸 것’을 조언했다. 그리고 생활 속에서 글쓰기를 놓지 말고 계속해서 많이 읽고 써야한다고 했다. 다른 모든 일과 마찬가지로 글쓰기에도 왕도는 없는 법.

“느끼는 것을 쓰는 걸 놓지 마세요. 오랜 세월 글을 쓰다보면 나도 모르게 그냥 터득이 되는 거에요. 그냥 써봐야 돼요. 안 쓰면 소용이 없어요. 글을 쓴다는 게 왜 중요하냐면 생각을 넓히는 거거든요. 그 생각을 조직하는 거고, 표현하는 거에요. 이 세 가지가 중요해요. 그러다 보면 삶의 핵심에 다가가게 돼요. 핵심이란 우리 모두가 똑같이 느끼는 감성, 감동이에요. 아무리 생각을 해도 쓰지 않으면 소용이 없습니다. 절대 늦다고 생각하시면 안 됩니다. 제가 지금 예순 다섯인데, 인생을 새로 산다고 생각하고 삽니다. 많이 읽어보고 많이 써보는 수밖에 없어요. 누구도 글쓰기를 가르쳐주지 않아요. 많이 읽고 쓰는 과정 속에서 스스로 글을 쓰는 기술이라든가 생각을 키워나갈 뿐이죠.”

어머니라는 공통분모로 김용택 작가와 YES24 블로거가 함께한 시간. 문학에 실려 전해진 어머니의 이야기는 꾸밈이 없었다. 어쩌면 그것은 꾸밈을 보태지 않아도 아름다운 것이기 때문에 그러했을 것이다. 모습도 삶도 분명히 다른 어머니일진데, 작가가 이야기하는 어머니의 모습은 ‘양글이 여사’만의 것이 아니었다. 그 안에 나의 어머니도, 너의 어머니도 있었다.

『김용택의 어머니』가 그리는 양글이 여사의 삶도 마찬가지다. 꽃송이를 손에 들고 열여덟 소녀처럼 해맑게 웃는 모습에서, 자식의 일이라면 어느 사내 못지않은 강단을 보여주는 모습에서 ‘나의 어머니’를 찾기란 어렵지 않다. 물론 우리 시대 어머니의 모습을 대표한다고 섣불리 일반화할 수는 없다. 하지만 작가의 말처럼, 양글이 여사와 같은 어머니들의 이야기도 필요하지 않은가.

| ||||||||||||||||||||||||

- 김용택의 어머니 김용택 저/황헌만 사진 | 문학동네

오는 10월 등단 30주년을 맞는 섬진강 시인 김용택이 자기 시의 원 주인이자 시원(始原)인 어머니에 대해서 쓴 수필이다. 김용택의 어머니 ‘양글이 양반’은 이미 문단 안팎에서 입심 좋고, 삶과 생명에 대한 혜안을 지닌 ‘문맹의 시인’으로 소문이 자자하다. 김용택은 지금까지 어머니에 관해 시로, 인터뷰로, 산문 속 일화로 간간이 풀어놓긴 했지만, 책 한 권을 온전히 어머니 이야기로 담는 것은 이번이 처음이다. 그는 팔순이 넘은 노모의 인생을 처음부터 고스란히 복원해보고 싶다는 간절한 생각으로 이 책을 준비하기 시작했다…

4개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

임나리

그저 우리 사는 이야기면 족합니다.

![[큐레이션] 여름 기억 레시피](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-cc89be0e.jpg)

![[책의 날] 언어의 바다에서 물방울로 연결되기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250422-897ecfd4.png)

![[큐레이션] 햇님의 나라로 우리 가고 있네](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250415-fb567328.jpg)

![[서점 직원의 선택] 우리말의 아름다움을 느낄 수 있는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/1/1/d/7/11d734c65b78202bb7cd9d02ff7ca1ff.jpg)

.JPG)

가호

2012.06.30

yeunbora0821

2012.06.19

피히테

2012.06.19

지름길은 없겠지요. 나아가고 도 나아가다 보면 언젠가 멋진 글을 쓸 수 있을 듯 하네요.

더 보기