채널예스 100호를 맞이해, 커버를 장식했던 17인의 작가에게 상상의 우주를 열어준 책을 물었습니다. |

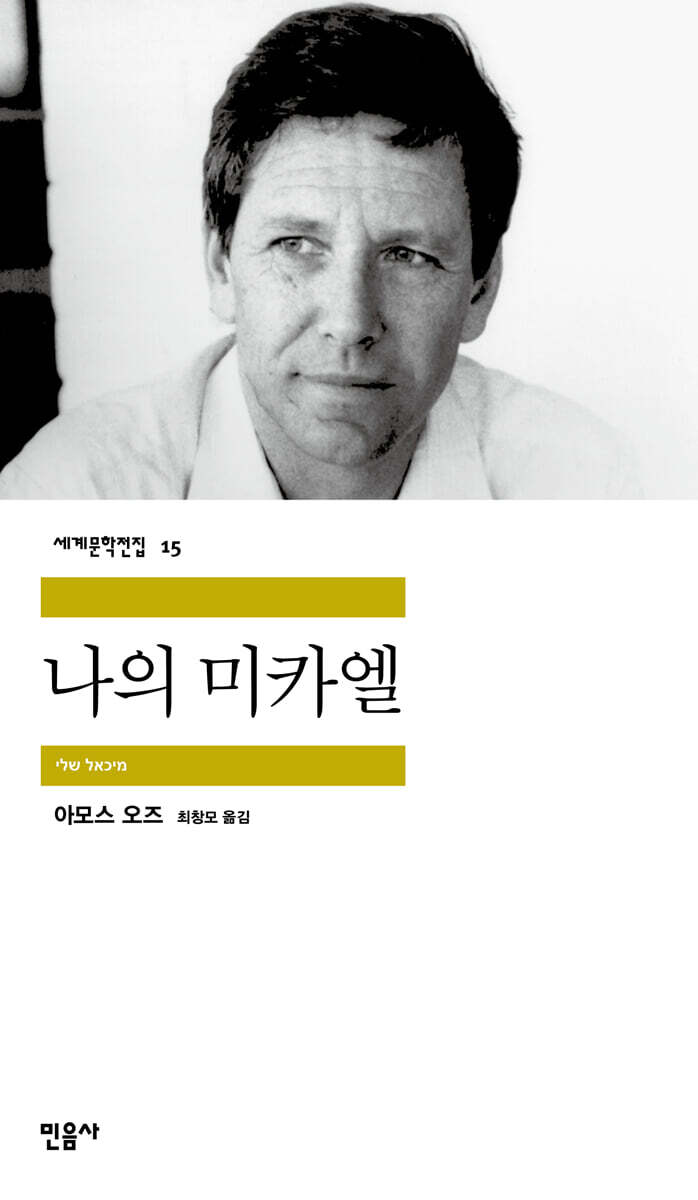

나는 아모스 오즈의 『나의 미카엘』을 세 번 읽었다. 작품과의 인연은 언제나 특별한 것이지만 세 번을 읽은 작품은 더 특별하게 느껴지는 법이다. 나는 이 소설로 아모스 오즈의 소설에 입문했고 그의 소설 세계에서 많은 것을 느끼고 배웠다.

이 소설에는 어떤 특별한 플롯도, 특이한 소재도 없으며 이야기는 시종일관 한나의 독백으로 이어진다. 한나의 마음에서 일어나는 생각들, 감정들, 기억들이 이 소설을 구성하고 있는 전부라고 할 수 있다. 그래서 ‘이것이 무슨 이야기인가요’라고 누군가 내게 묻는다면 ‘한나라는 젊은 여성이 예루살렘 대학에서 만난 미카엘 고넨이라는 지질학자와 결혼하여 사는 이야기’라고 말할 수밖에 없다. 단편도 아니고 장편소설의 내용이 이토록 평범하고 싱거울 수 있을까. 특별한 소재, 특별한 줄거리에 끌리는 독자들이라면 그렇게 생각할 수 있을 것이다.

소설은 다른 장르보다 인간의 내면을 깊이 탐구하는 데 유리한 특성을 가진 장르다. 소설은 시간의 제약에서 자유로울 뿐만 아니라 후각, 촉각을 묘사할 수 있으며 영상에서 담아낼 수 없는 수준의 심리 묘사를 자유롭게 할 수 있는 장르다.

나는 그래서 소설을 좋아한다. 영상에서는 담아낼 수 없는 인물의 복잡한 심리를 따라가는 것이 즐겁다. 『나의 미카엘』은 평범한 인물들의 내면을 세세히, 깊이 바라보는 작품을 좋아하는 나의 취향에 딱 들어맞는 작품이었다.

나는 이 책을 읽는 동안 예루살렘에 살고 있는 서른 살 한나라는 여성에게 온전히 감정 이입하는 경험을 했다. 나는 한나의 마음에 초대받았다. 나만 초대받은 것은 아니다. 한나도 나의 세계에 초대받았다. 나는 한나를 읽고, 한나는 나를 읽었다. 이 소설이 쓰이지 않았고, 번역되지 않았다면 우리의 두 세계는 만날 일이 없었을 것이다. 이 책을 통해 우리는 만났다.

우리는 분명한 분리감 속에서 살아간다. 나는 나고 너는 너다. 나는 오로지 나의 렌즈를 통해서만 세상과 타인을 느낄 수 있고 나의 주관에서 벗어날 수 있는 길은 많지 않다. 타인과 소통하더라도 대부분 표면적으로만 서로를 느낄 뿐, 서로의 깊은 내면을 마주할 기회는 흔하지 않다. 하지만 소설 안에서는 가능하다. 적어도 소설을 읽는 순간만큼은 나만의 세계에서 벗어나서 타인의 몸으로 세계를 느낄 수 있고, 타인의 생각을 따라가 볼 수 있다. 이런 소설 읽기는 자신에게 갇힌 채로 살아가는 삶에서 잠시나마 떠날 수 있는 여행인지도 모르겠다.

한나와 비슷한 나이에 이 책을 처음으로 읽으면서 나는 숱한 문장에 밑줄을 쳤다.

"내가 이 글을 쓰는 것은 내가 사랑하던 사람들이 죽었기 때문이다. 내가 이 글을 쓰는 것은 어렸을 때는 내게 사랑하는 힘이 넘쳤지만 이제는 그 사랑하는 힘이 죽어가고 있기 때문이다. 나는 죽고 싶지 않다.

나는 지금 서른 살이고 결혼했다. 나의 남편은 미카엘 고넨 박사로 지질학자이며 성품이 좋은 사람이다."

인용한 부분은 이 소설의 첫 단락이다. 이 소설 속 첫 문장에서부터 한나는 이 책이 자신의 글이라고 주장하고 있다. ‘내가 이 글을 쓰는 것은……’ 소설의 첫 문장으로 별로 매력적이지 않을 수 있는 문장 형식이지만 오히려 이 형식은 이 글이 아모스 오즈라는 프로 작가가 쓰는 글이 아니라 소설 속 인물인 한나가 쓰는 일기라는 느낌을 갖게 한다. ‘이제는 그 사랑하는 힘이 죽어가고 있기 때문이다. 나는 죽고 싶지 않다.’라는 문장과 이 문장 뒤에 이어지는 ‘나는 지금 서른 살이고 결혼했다’라는 문장은 상충하며 독자를 작품 세계 안으로 끌고 들어간다. 서른은 죽음을 현실로 논하기에는 너무 젊은 나이다. 죽고 싶지 않다고 말하는 이 사람에게는 어떤 일이 일어나고 있는 것일까. (아모스 오즈, 『나의 미카엘』, 7쪽)

『나의 미카엘』이라는 제목처럼 이 소설은 미카엘에 관한 이야기다. 하지만 독자는 미카엘의 내면으로 들어가는 경험을 할 수 없다. 미카엘을 바라보고 호명하는 동안 한나의 내면에서 어떤 일이 발생하는지만을 체험할 수 있을 뿐이다. 한나처럼, 독자는 미카엘의 마음에 다다를 수 없다. 그 거리와 막막함, 이해 불가능성을 독자는 한나와 함께 느낀다. 그리고 그 감정은 내게 익숙한 것이었다. 나는 한나의 진술에 밑줄을 치며 나조차도 몰랐던 나의 마음을 읽었다. 한나가 내 마음을 읽어낸 것이다.

원경에서 보면 한나는 존재감이 희미한 사람이다. 한나는 계속해서 생각하고 글을 쓰고 있지만 미카엘에게, 자신의 인생에 진지하게 접근할수록 그것들이 멀어지는 경험을 한다. 자신의 존재가 흐려지고, 어쩌면 지워져 버릴지도 모른다는 다급함 속에서 한나는 소리친다.

나는 그저 그의 상상력이 만들어 낸 허구라는 듯이. 사람이 어떻게 다른 사람의 상상력이 만들어낸 허구 이상이 되리라고 기대할 수 있겠는가? 난 실재예요 미카엘. 그저 당신 상상력이 만들어 낸 허구가 아니라고요. (아모스 오즈, 『나의 미카엘』, 214쪽)

한나는 작가 아모스 오즈가 허구로 만들어 낸 인물이다. 하지만 이 인물은 계속해서 자신을 ‘실재’라고 주장하고 있다. 자신은 누군가의 상상력이 만들어 낸 허구가 아니라고 말한다. 아마도 작가는 이 문장을 쓰면서 한나가 실재하고 있다는 것을 알고 있었을 것이다. 허구의 인물이지만 실재하는 사람, 나는 늘 내 소설 속 인물들이 그런 사람들이라고 느껴왔다. 그건 그들이 내 상상력만으로 나온 것이 아니라, 이미 존재하고 있었다는 믿음이었다. 그리고 이 소설 속 한나는 자기 입을 통해 자신이 허구의 인물, 누군가의 상상 속 존재가 아니라고 호소하고 있다.

한나의 말대로 한나는 실재한다. 우리가 이 소설을 읽는 그 순간, 우리와의 관계 안에서 실재한다. 우리가 능동적으로 그녀의 마음을 상상하는 동안 그녀는 실재한다.

누군가와의 관계 맺기는 타인의 마음을 끝없이 상상하려고 노력하는 일이다. 소설 읽기는 그런 마음의 훈련을 가능하게 한다. 세상에서 가장 평범해 보이는 한나라는 인물의 내면이 얼마나 복잡하고 깊은지, 순간순간 어떤 빛과 어둠이 깃드는지 우리는 이 소설을 읽으며 능동적으로 상상할 수 있다.

영상을 넘어서 숏폼의 시대를 살면서 우리는 상상할 자유를 잃어버리고 있다. 수동적으로 제공받는 이미지에 노출되는 동안 상상할 수 있는 자유는 박탈된다. 타인과 타인의 삶에 대한 상상력이 없다면 타인은 그저 실재하지 않는 허구의 존재가 될 것이다. 그리고 나 자신 또한 나에 의해서 그렇게 타자화될지도 모른다. 나는 무엇을 느끼고 무엇을 생각하고 있나. 무엇을 원하며 무엇을 두려워하나. 소설 속 인물들은 그런 나의 마음을 읽어줄 준비를 하며 ‘실재’하고 있다.

*최은영 소설가. 2013년 <작가세계> 신인상을 수상하며 작품활동을 시작. 5년 만에 소설집 『아주 희미한 빛으로도』를 출간했다. 소설집 『쇼코의 미소』, 『내게 무해한 사람』과 장편소설 『밝은 밤』, 짧은 소설 『애쓰지 않아도』 등을 썼다. |

추천기사

최은영(소설가)

소설가. 장편 소설 『밝은 밤』과 소설집 『쇼코의 미소』, 『내게 무해한 사람』 등을 펴냈다.

해란(포토그래퍼)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[100호 특집] 한정현](https://image.yes24.com/images/chyes24/0/e/4/f/0e4fb2d60dd76a42e8bef9e8a7ad4da0.jpg)

![[100호 특집] 황인찬 “오멜라스를 떠난 사람들은 어디로 갔을까” | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/7/1/f/e/71fe3b62c48d06eaca46d8cbcde76998.jpg)

![[100호 특집] 황정은 “너무나 많은” | 예스24 채널예스](https://image.yes24.com/images/chyes24/8/1/f/6/81f6bfcc8ab98434cb32f45c323bd80e.jpg)

![[인터뷰] 김숨, 전쟁은 소녀의 몸을 하고 있었다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251016-dbfaa77a.jpg)

![[젊은 작가 특집] 예소연 “소설이 저를 자꾸 만들어낸다는 생각을 해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-e92deffa.jpg)

![[젊은 작가 특집] 김지연 “좋아하는 마음을 계속 간직하면서 쓸 수 있기를 바랍니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-5b0f5351.png)

![[젊은 작가 특집] 고선경 “인공지능과 연애하는 인물을 그려 보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-c4941e46.png)