얼마 전 오랜만에 신작 장편 소설을 출간한 김영하 작가님의 『작별인사』 북 토크를 유튜브 〈편집자K〉 채널에서 진행했다. 작가님의 소설집 『오직 두 사람』을 편집했고, 『작별인사』의 초고를 살핀 인연이 있어 나에게도 오래 기억될 행사였다. 북 토크는 대개 작가의 근황과 책 내용으로 채워지게 마련인데, 함께 작업한 두 사람이 꾸린 행사였던 터라 작가 - 편집자의 협업 과정에 대해서도 제법 이야기를 나눌 수 있었다.

그러던 중 김영하 작가님이 문득 생각났다며 『오직 두 사람』 편집 당시의 일화를 소개했다. 본인이 어떤 부분을 수정하려고 했는데, 담당 편집자였던 내가 그 수정에 반대하며 “작가님, 이건 저를 믿으세요.”라고 했고, 결국 그 말에 따라 수정하지 않기로 했다고. 나도 그때가 기억나 구체적인 상황을 부연할 수 있었다. 편집 과정이 거의 다 진행되었을 때였다. 표지 작업을 마무리하며 뒤표지에 짤막한 카피 하나와 ’작가의 말’ 발췌문을 넣어 작가님께 보여드렸다. 작가님이 수정하는 게 낫지 않을까 했던 것은 그 ‘작가의 말’ 부분이었다. 대개 한국 소설의 뒤표지에는 헤드 카피와 서브 카피 그리고 추천사나 해설의 일부, 혹은 작품의 일부를 발췌해 싣는 터라 ‘작가의 말’을 직접적으로 드러내는 게 괜찮을까 싶었던 것이다.

뒤표지에 들어갈 내용을 두고 편집자가 작가를 설득한 것이 작가에게 그렇게 인상적인 일인가 싶을 수 있다. ‘지금 읽고 있는 책 뒤표지에 뭐라고 적혀 있는지도 기억나지 않는데….’ 하며 의아해하는 독자도 있을 것이다. 물론 뒤표지에 적힌 것은 그게 뭐든 작품에 비하면 부수적이다. 책의 핵심은 작품에 있으니까. 그러나 독자가 한 권의 책에서 가장 먼저 만나는 텍스트는 공교롭게도 작품이 아니라 표지에 적힌 것이다. ‘이 책 재밌어 보이는데?’, ‘이 책 나에게 필요한 것 같은데?’ 하고 생각하게 만드는 것은 많은 경우 표지와 날개, 띠지에 적힌 여러 문구이다. 독자는 그 책이 어떤 작품인지 안다고 느끼지만 사실은 모르는 채 구매한다.

표지에 적힌 다양한 글귀들은 편집자가 선택한다. 네모반듯 한정된 공간을 어떻게 채울지는 전적으로 편집자에게 달렸다. 작품의 여러 특징 가운데 어떤 면을 부각할 것인가, 어떻게 드러낼 것인가, 더 많은 독자가 이 책을 선택하게 하려면…, 그러면서 이 작가의 작품 세계를 온전히 보여주려면…, 고민하고 또 고민하는 시간들의 결과물이다.

『오직 두 사람』 뒤표지에 ‘작가의 말’을 실은 건 당시 나에게도 새로운 시도였다. 앞서 말했듯 일반적인 방식은 아니니까. 그렇지만 7년 만에 선보이는 이 작품집은 김영하 작가님의 작품 세계에서 큰 전환점이라 생각했고, 작가의 육성만큼 지난 시간이 어떤 의미였는지 잘 보여주는 건 없다고 판단했다. 하지만 작가가 “이게 괜찮을까요?”라고 물었을 때 흔들리지 않는 건 다른 문제다. 여기에 정답은 없으니까. 다양한 가능성 가운데 어느 쪽을 선택할 때 최상의 결과가 나올지 알 수 없으니까. 뒤표지에 ‘작가의 말’ 대신 표제작의 좋은 구절을 발췌해 싣는 것이 더 많은 독자의 호감을 살 수도 있다. 강렬한 카피를 넣는 게 더 좋을 수도 있다. 기회는 한 번뿐이며 다른 가능성은 영원한 수수께끼처럼 묻힌다. 그럼에도 불구하고 작가가 괜찮겠느냐고 물었을 때 “작가님, 이건 저를 믿으세요.”라고 말할 수 있었던 건 내게 신중히 고민했던 시간이 있었기 때문이다. 그 시간에 작가님도 납득한 것이리라.

어쩌면 작가의 의견을 따르는 것이 안전할지도 모른다. 설득할 것도 책임질 것도 없으니까. 연차가 적고 경험이 많지 않았을 때는 더 그랬던 것 같다. 그런데 김영하 작가님께 나를 믿어달라고 처음으로 용기 내어 말하고 그것이 받아들여진 뒤, 뭔가 확실히 달라졌다. 내가 하는 일에 대해 새로이 자각할 수 있었다. 나에게 충분한 명분과 확신이 있어야 한다, 그것이 출간일이 임박해 혼란스러워하는 작가에게도, 책의 인상을 결정짓는 중요한 마무리 작업에도 이롭다, 그게 내가 편집자로서 가져야 하는 태도이자 전문성이다.

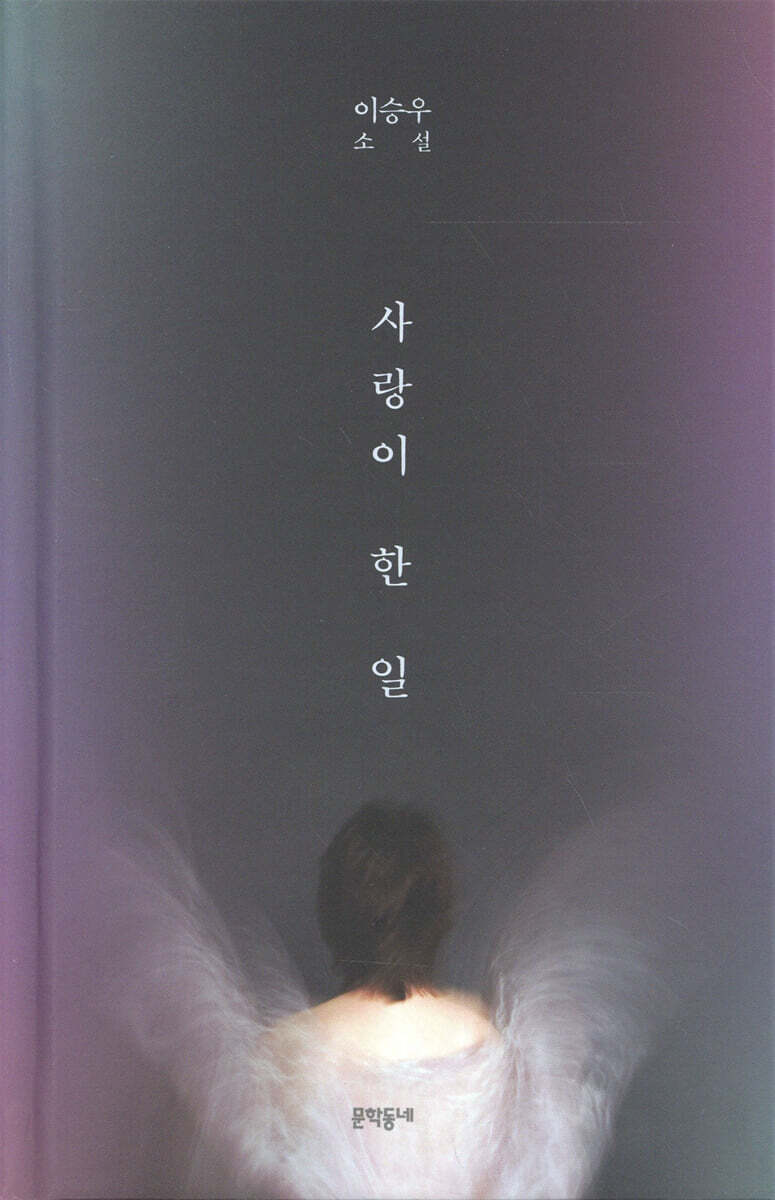

이후 나는 조금 더 과감한 시도도 할 수 있었다. 배수아 작가님의 『뱀과 물』과 이승우 작가님의 『사랑이 한 일』을 작업할 때는 뒤표지에 카피도 빼고 작품의 일부 내용만을 발췌해 실었다. 허허로운 표지가 낯설긴 했지만 이것으로 충분하다고 확신했다. 언젠가 이마저도 빼고 아무 내용 없는 표지를 선택하는 날도 올까? 그럴 때 나는 나 스스로와 작가를 어떻게 설득할까? 설명보다는 침묵이 더 어울리는 책이 있다고. 세상에는 설명되지 않는, 아니 침묵으로 설명하는 것이 더 나은 아름다움이 많지 않으냐고. 아마 그렇게 말하고 싶지 않을까.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

강윤정(문학 편집자, 유튜브 채널 <편집자K> 운영자)

『문학책 만드는 법』을 썼고 유튜브 채널 <편집자 K>를 만들고 있다.

![[편집자K의 반쯤 빈 서재] 카버의 마지막 마음 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/8/7/6/e876f20af77732b9e589aac311ad2590.jpg)

![[편집자K의 반쯤 빈 서재] 자가 격리 중에 읽은 책 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/3/9/9/c3994fc4a3d1acf9a1cbfa8e8b6c932c.jpg)

![[편집자K의 반쯤 빈 서재] 어느 날 서점의 문이 열리고 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/f/d/3/1fd387e1569f8938cc21a4617211aa16.jpg)

![[리뷰] “세속적이다. 하지만 아름답구나”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250404-9e05911c.png)

![[이벤트 종료] 새로워진 채널예스 기대평을 작성해주세요!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241126-81642dcc.jpg)

![10월 3주 채널예스 선정 신간 [가정살림/어린이]](https://image.yes24.com/images/chyes24/b/0/0/d/b00dfa4a009f8f91a3d3f53b118b3dc6.jpg)