언스플래쉬

언스플래쉬

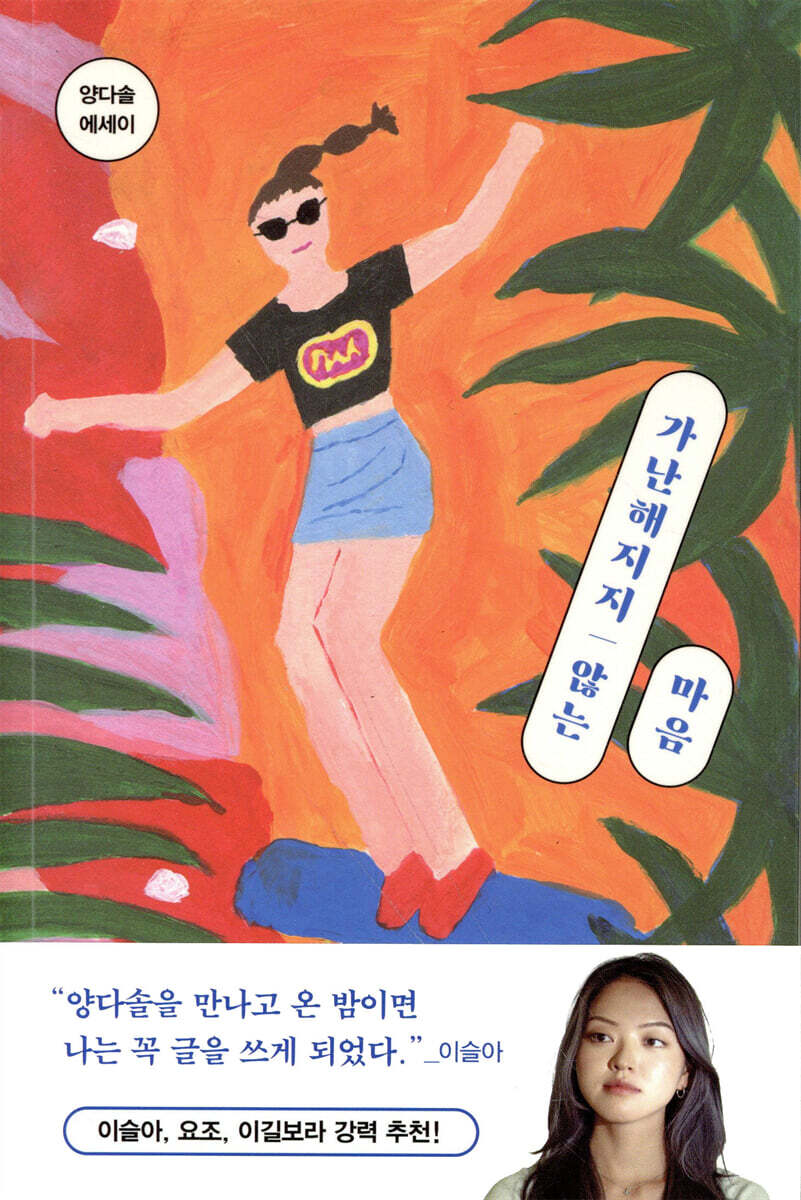

첫 인세를 받았다. 감개가 무량했다. 당장 소식을 전하기 위해 위대한 김 여사에게 전화를 걸었다. “마침 전화 잘 했다.” 그녀는 말했다. “차양 때문에 고민하고 있었거든.” 이야기인즉슨 김 여사가 사는 집 앞마당 데크에 차양을 설치할 것이냐 말 것이냐 하는 문제였다. 갓 지었을 때는 더할 나위 없이 깨끗하던 나무 데크가 비와 눈에 노출되어 하루가 다르게 얼룩지고 마모되고 있었다. 지붕이 있어야 오랫동안 잘 관리하며 다양하게 활용할 수 있을 텐데, 막상 별다른 수입도 없는 당신에게는 턱없이 높은 가격 때문에 걱정이라 했다. 마침 타이밍이 맞춘 것처럼 딱 맞았다. 나의 책 『가난해지지 않는 마음』의 맨 뒷장에는 위대한 김 여사에게 바치는 헌사가 적혀 있었다. 그런 그녀에게 새로운 집을 마련해 줄 능력은 없어도 마당에 지붕 정도는 얹어줄 수 있을 것이었다. ‘그거 내가 해줄게.’를 어떤 톤으로 말해야 제일 멋있지? 들뜬 마음을 숨겨가며 얼마냐고 물었다. 김 여사가 말했다. “1400만 원.”

“아.”

품었던 소망을 양말을 포개듯 조용히 접어 넣었다. 그것은 내 인세를 훨씬 웃도는 금액이었다. 나름 여러 쇄를 거듭하고 적지 않은 판매 부수를 올렸음에도, 다양한 매체와 인터뷰를 하고 전국 방방곡곡으로 책 홍보 순회를 다니며 눈코 뜰 새 없이 바쁜 몇 달을 보냈음에도 그랬다. 작은 간이 지붕조차도 쉽게 넘볼 일이 아니었던 것이다. 결국 인세 이야기는 꺼내지도 못했다. 잔잔한 허탈함이 밀려들었다. 나에게 바라는 것이 없는 그녀만이 아랑곳없이 씩씩했다.

위대한 김 여사는 태어난 지 62년 만에 자신의 지붕을 가졌다. 오랜 서울살이를 일순에 청산하고 충북의 산골짜기로 하향한 것이다. 누구에게도 손 벌리지 않고 오롯이 그녀가 땀 흘려 번 돈으로 마련한 것이었다. 열두 살부터 일해 온 그녀였으니 50년 만의 일이다. 언젠가부터 귀촌을 막연하게 꿈꿔왔었다. 시골과 친하거나 농사를 짓고 싶은 생각이 없었는데도 그랬다. 도시가 지긋지긋했다고 해야 맞을 것이다. 이곳에 머물렀다간 아무리 계속해도 무언가 끊임없이 반복될 것 같았다. 무엇보다도 그녀의 몸은 더 이상 손쓸 수 없이 망가져 있었다.

성치 않은 몸으로 새로운 터전으로 향하는 그녀는 혈혈단신이었다. 남편도 자식도 형제자매도 없었다. 여기까지 들으면 누구나 말릴 만한 일이었다. 시골 생활은 만만한 것이 아니며 원주민의 텃세만 해도 외부인 여자 혼자서 견딜 만한 것이 아니라고 정평이 나 있기 때문이다. 그러나 김 여사의 경우는 달랐다. 그녀에게는 딱 다섯 걸음만 걸어 나가면 친구가 있었다. 앞집, 옆집, 뒷집에 무려 20년 지기 친구들이 살았다. 집을 나와 빙그르르 돌면 보이는 집이 모두 친구들이었다. 그러니까 그곳은 그녀의 마을이었다.

위대한 김 여사와 친구들이 등장하기 전까지 그곳은 그저 산으로 둘러싸인 커다란 들판이었다. 그곳에 전국에 흩어져 있던 친구들이 하나둘씩 내려와 새로운 지붕을 지었고, 이제 들꽃마을이라는 예쁜 이름의 마을이 되었다. 그들은 모두 한때 청춘의 파란을 함께했던 사이다. 그 안에는 부부도 있고 과부도 있고 대식구도 있으나 함께 모여 살아야 한다는 마음만은 같았다. 아이를 다 키우고 떠나보낸 중장년부터 백하고 삼세인 할머니, 한창때인 30~40대 청년들도 그곳에 있었다. 주민들이 모여 협동조합을 만들고 마을의 규칙과 가치관을 함께 세웠다. 마을 텃밭을 가꾸고 건강 수업을 열고 사업을 기획했으며 김장 같은 궂은일을 함께했다. 매 끼니를 함께 먹는 것은 말할 필요도 없었다. 한 집에 반찬 하나씩만 해도 모여 앉으면 10첩 반상이었다.

이렇게 꿈같은 곳이 어디 있느냐고? 그러게나 말이다. 위대한 김 여사는 그러니까 나의 꿈을 살고 있었다. 원하는 장래 희망도 직업도 없는 나의 유일한 꿈은 마을이었다. 나는 사람들 사이에서 살고 싶었다. 그것은 단순히 남편이나 자식이라는 단수가 아닌 ‘사람들’이라는 복수의 개념이었다. 어딜 가나 사람 소리가 복작복작하고 휘적휘적 골목을 걸으면 아는 얼굴들과 마주치고 매일의 안부를 물을 수 있었으면 했다. 배가 고프거나 조금 울적할 때면 어렵지 않게 넘나들 문지방이 있었으면 했다. 그녀가 마을에 산다는 사실이 그 어느 때보다도 안심이 됐다. 그녀는 같이 나이 들 수 있는 사람들과 함께 있었다. 그것은 때로 그 어떤 것보다 큰 힘이 될 것이었다. 김 여사의 나이 정도 되었을 때까지 함께 새로운 삶을 상상해 볼 친구가 있는 사람은 분명 드물었다. 삶을 살아가며 자연스럽게 조금씩 잃어버리는 게 친구인 양, 내가 목격한 노인들은 대부분 혼자였다. 손바닥만 한 땅뙈기라도 자신의 이름으로 된 지붕을 올릴 수 있는 이도 드물었다. 위대한 김 여사는 50여 년 만에 그것을 이루었지만, 우리 세대 대부분의 사람에게는 그것마저도 쉽지 않아 보였다.

거기다 나는 결혼과 육아도 매우 하고 싶었다. 정말이지 가장 어렵다는 보통의 삶을 꿈꾸는 비정상적인 젊은이가 아닐 수 없는데, 용케 내가 그 모든 것을 해낸다고 가정해 보자. 훌륭한 배우자와 건강한 자식을 놓고 함께 살 지붕까지 마련하는 데 ‘성공’한다고 해도 문제는 쉽지 않다. 그것은 나에게 아무것도 없는 황야에 덜렁 놓인 지붕처럼 황량하다. 인생은 결코 간단하지 않고, 무엇보다 길다. 그 여정을 배우자라는 단 한 사람에게 맡겨놓는 것은 너무도 위험하다. 한 아이를 키우기 위해서만 마을 하나가 필요한 것이 아니라, 풍요로운 삶을 위해 누구에게나 마을이 필요하다. 한 지붕 아래서 큰일이 나면 뛰쳐나갈 다른 지붕이, 함께 먹고 입고 사는 사사로운 이야기를 나눌 동반자들이, 위험을 헤쳐 나가고 문제의 대안을 고민할 팀이 필요하다.

그런고로 위대한 김 여사가 잘 사는 것은 나에게 몹시 중요하다. 그녀는 내가 살고자 하는 미래, 내가 걸어가고자 하는 길을 걷고 있기 때문이다. 당연하지만 그녀에게서 늘 좋은 소식만 들려오지는 않는다. 사람들이 모여 있는 곳에 사건과 사고는 필연적이기 때문이다. 나는 그 모든 것에 눈과 귀를 활짝 연다. 그녀가 맛보는 성공과 실패, 이상과 현실을. 그녀가 만든 커다란 지붕이 흔들리고 단단해지는 과정을 유심히 지켜본다. 그 모든 과정이 내 눈에는 어떤 희망보다 반짝인다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

가난해지지 않는 마음

출판사 | 놀

양다솔(작가)

글쓰기 소상공인. 에세이 『가난해지지 않는 마음』의 저자.

![[양다솔의 적당한 실례] 얼굴과 이야기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/b/5/7/1/b5711e472567d83c3bd1404e28d40b70.jpg)

![[양다솔의 적당한 실례] 윈터 원더랜드; 더 워터리스 월드 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/7/3/3/6/733699ada64923e5aec7beebe0fb6b78.jpg)

![[양다솔의 적당한 실례] 제물 바치기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/b/f/d/ebfd88ada307f3ebd47c54d16d8a9cf6.jpg)

![[리뷰] 웹소설이라는 문화비평](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250626-0644316a.jpg)

![[리뷰] 심리 전문가가 추천하는, 그림자 보기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-538b5611.png)

![[큐레이션] 재테크를 처음 시작하는 사람들을 위한 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/b/2/0/6/b20668f0b70598710b4ac9385263dc32.jpg)