불현듯(오은) : 2022년이 밝은 지 얼마 안 됐어요. 새 마음을 갖고 생활할 수 있는 때죠. 그래서 '처음'이라는 단어와 가까워지는 것 같아요. 오늘의 주제는 '처음'이라는 단어에 꼭 어울리는 책입니다.

캘리가 추천하는 책

신해욱 저 | 문학과지성사

이 책은 산문인데요. 아주 소설적이기도 하고요. 시인의 산문이 주는 엄청나게 아름다운 시적 감각도 풍성한 책이에요. 이야기는 친구 재옥으로부터 한 권의 공책을 선물 받는 장면으로 시작됩니다. 이 공책이 표지와 내지 모두 깨끗한 백색에, 고급 종이를 쓴 두툼한 공책인데요. 친구 재옥은 자신이 운영하던 출판사 폐업 기념으로 공책을 백 권 만들었다면서 시인에게 이 공책을 주는 거예요. 시인은 생각합니다. 여기에 좋은 걸 적고 싶다, 허튼 메모나 그저 그런 얘기 말고 좋은 것을 여기에 적어야지, 라고요. 그런데 좀처럼 어떤 문장도 못 적는 거예요. 나날이 시간은 가고요.

이 에세이는 시인이 깨끗한 백색의 종이에 마치 깨끗한 백색의 글자가 적혀 있기라도 하다는 듯 그 공백을 읽어나가는 방식으로 전개가 돼요. 무슨 말이냐 하면, 공책의 빈 공백을 보면서 여기에 어떤 얘기가 적혀 있는 것 같다고 생각을 하는 거죠. 그러면서 자신이 공책과 함께 지금 놓인 이곳을 아주 천천히, 마치 처음 보는 것처럼 응시하는 글이에요. 매일 보는 북쪽 창도, 가끔 타는 기차의 창밖을 보면서도 처음 보는 것처럼, 종종 가는 도서관에서도 어떤 장면을 처음인 것처럼 낯설게 바라보거든요. 그처럼 낯설게 바라보는 글들을 읽는데 분명히 일상인데도 되게 비일상인 것 같은 거예요. 이런 감각들이 무척 놀라웠어요. 이 책이 저한테는 그냥 처음이라는 단어 자체가 됐어요.

나는 다른 하루 속에 있다. 감은 눈 속으로 잠은 오지 않았고 잠 없이는 하루와 하루 사이에 금이 그어지지 않는다. 달력의 날짜가 바뀌고 밤이 물러가도 하루는 끝나지 않고 하루는 시작되지 않는다. 그럴 때 하루와 하루를 가르는 것은 창문이다. 창밖엔 오늘이 시작되고 나는 어제를 이어가고 있다. 나의 오늘은 계속되는데 창 밖엔 내일이 흐르고 있다.

잘 읽히는, 명확하고 설명적인 언어로 쓰여 있어서 그 안에 담긴 내용을 즉각적으로 이해할 수 있는 책도 너무 좋죠. 한편으로는 이렇게 계속 머물게 하고, 이게 무슨 느낌인지 생각하게 하면서 나의 속도를 잡아채는 책도 무척 즐거운 것 같아요. 에세이의 범위는 이렇게 무한하고 넓구나, 이런 생각도 새삼 하고요. 더욱이 이런 책은 내가 쓰는 언어로 읽을 수 있다는 것이 참 행운처럼 느껴지거든요. 문학을 좋아하시는 분들, 시 좋아하시는 분들이라면 정말 100% 만족하시면서 읽을 책이라고 확신해요.

불현듯(오은)이 추천하는 책

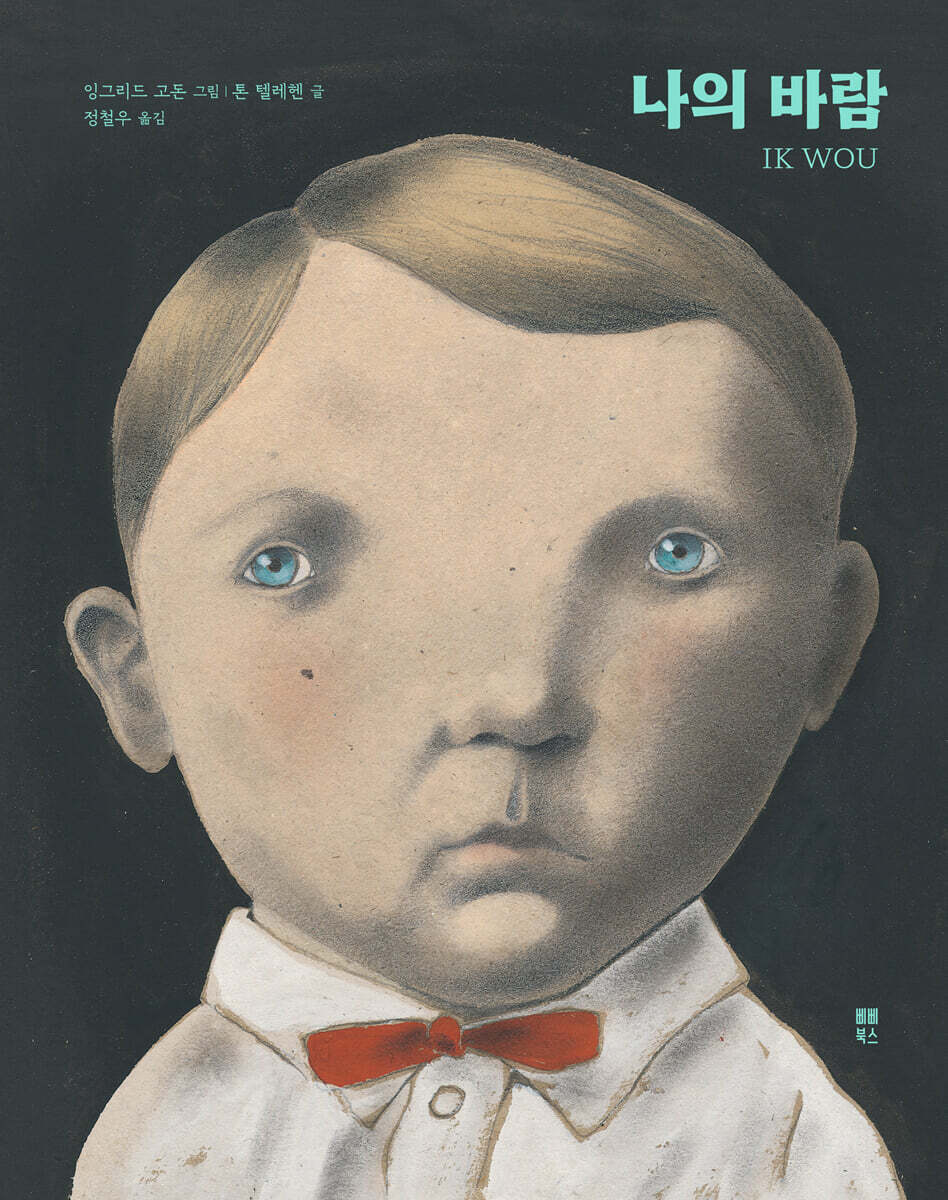

톤 텔레헨 저 / 잉그리드 고돈 그림 / 정철우 역 | 삐삐북스

표지가 아주 인상적이어서 서점에 갔다가 표지만 보고 산 책이에요. 미소를 짓는 것도 아니고, 그렇다고 찡그리거나 화가 난 것도 아닌, 무표정에 가까운 이런 표정이 어떻게 표지가 됐을까 싶더라고요. 그런데 제목은 또 『나의 바람』이잖아요. 바람이라는 건 뭔가 희망찬 것, 어떤 것을 원할 때 쓰는 표현이니까 그렇다면 뭔가 바라는 표정이어야 어울릴 것 같은데 표지의 얼굴은 뭔가를 바라는 느낌이 안 드는 얼굴이잖아요. 그래서 더 눈길이 갔어요.

이 그림은 초상화고요. 책에는 잉그리드 고돈 작가님이 그린 초상화 33점이 담겨 있어요. 보통 그림책은 서사가 있고, 이어지잖아요. 이 책은 다릅니다. 초상화 하나당 글이 하나 붙어 있고요. 글을 쓴 톤 텔레헨 작가님은 글도 쓰시지만 정신과 의사이기도 하고 시도 쓰시는 분이라고 하는데요. 우연한 기회에 잉그리드 고돈 작가님의 초상화 모음을 보게 됐다고 해요. 그러고 나서 이 그림에 시 같은 글을 붙이고 싶다는 마음을 품고 작업을 하게 된 거죠. 그림 자체가 약간 기묘한 느낌이 드는데요. 기묘한 그림에 낯선 이야기가 더해져 이 인물을 내가 알게 되는 것 같은, 33명의 사람과 가까워지는 것 같은 경험을 하게 되는 것 같습니다.

어떤 일을 처음 할 때는 불안감에 빠지게 되는 것 같아요. 저는 그렇거든요. 익숙한 것들은 하던 대로 하면 되지만, 새로운 것 앞에서는 내가 이것을 해도 될까 망설이게 돼요. 불과 10년 전만 해도 불안감보다 설렘이 컸다면 지금은 불안감이 더 커진 시기예요. 그래서 그림 속 인물의 표정을 처음을 맞닥뜨린 사람의 불안으로 느낀 것 같기도 해요. 『나의 바람』을 읽으면 33명의 처음이 가진 불안함이나 처음 갖게 된 꿈들을 마주할 수도 있고요. 행복에 대한 걱정이나 고민부터 시작해, 외모에 대한 걱정, 관계의 어려움, 삶과 죽음에 대한 생각 등 굵직굵직한 질문에 대해 생각할 수 있어요.

나는 뭔가와 싸우고 싶어요. 그게 뭔지는 아직 정해야 하지만요 그래도 부당함은 아니에요. 모두가 부당함과 벌써 싸우고 있으니까요. 나는 아무도 싸우고 있지 않은 무언가와 싸우고 싶어요. 허영심은 어떨까요. 아니면 간지르기 나는 간지럼이 정말 싫거든요.

프랑소와 엄이 추천하는 책

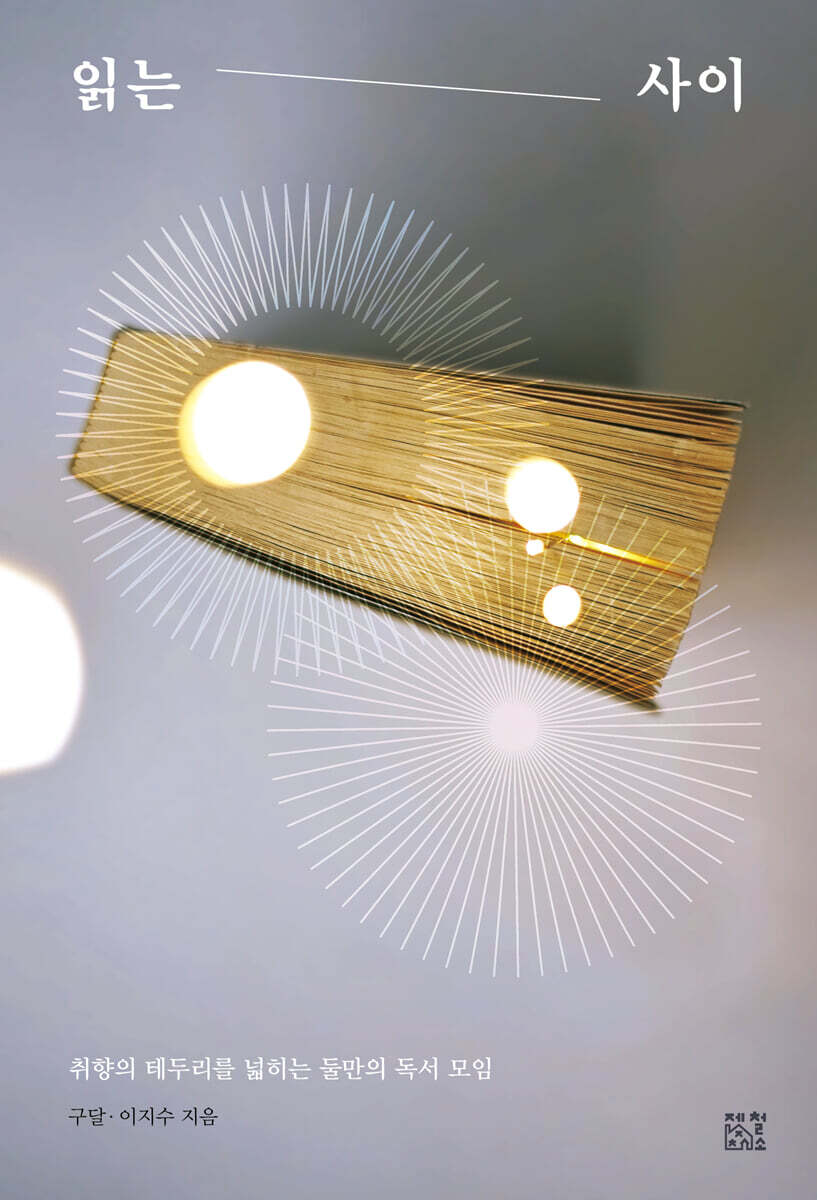

구달, 이지수 저 | 제철소

책의 리뷰를 김혼비 작가님이 써주셨는데요. 첫 줄이 이렇게 시작됩니다.

“솔직히 고백하면 책에 관한 책을 그리 즐겨 읽는 편이 아니다.”

사실 저도 그렇거든요. 그런데 책에 관한 책을 최근 1-2년 사이에 읽게 됐어요. 읽다 보니 꽤 재미도 있고요. 나는 그 책을 못 읽었지만 그 책에 대한 정보는 어느 정도 알고 싶을 때 또 도움이 되는 책들이 많더라고요. 책을 쓰신 두 작가님은 출판사에서 동료도 만나셨고, 이후 에세이스트와 번역가가 되신 분이에요. 저는 두 작가님에 대한 호감은 이미 있는 상태에서, 하지만 제가 책에 대한 책을 막 열심히 읽는 편은 아니니까 선뜻 읽게 되지 않다가요. 두 분의 프로필 문구에 딱 사로잡혔어요. 구달 작가님의 프로필은 이렇게 시작됩니다.

“도스토예프스키의 소설을 원서로 읽기 위해 러시아어를 배운 적이 있는 에세이스트.”

이지수 작가님은 이렇죠.

“하루키의 책을 원서로 읽기 위해 일본어를 전공한 번역가.”

여러 가지 맛이 있는 책이라는 생각이 들어요. 책의 구성은 두 작가님이 서로 좋아하는 책을 추천을 해주는 방식인데요. 먼저 메모와 함께 책을 보내줘요. ‘구달의 메모’, ‘이지수의 메모’라고 해서 나는 이 책을 이런 이유로 좋아하는데 네가 읽었으면 좋겠다는 내용의 짧은 글을 담고요. 그 다음 이 책을 읽은 소감을 에세이 형식으로 실었어요. 무엇보다 글이 엄청나게 재미있고요. 두 작가님이 무척 닮은 느낌도 많았어요.

도스토예프스키는 나의 최애 작가인데 누구와도 이 덕심을 나눌 수 없어서 그동안 많이 외로웠지 뭐야. 이번 기회를 틈타 도스토예프스키의 세계로 지수를 유인하려 해. 차마 두꺼운 소설을 추천할 수 없어서 평전으로 골랐어. 근데 이 평전을 쓴 사람이 역사학자 E.H.카... 살짝 아니 많이 찔리네. 후루룩 넘기기 좋은 그래픽 노블 평전도 함께 넣었으니까 아무거나 하나 골라 읽고 나랑 딱 한 시간만 덕질 토크 해주라.

만약 불현듯 님이나 캘리 님이 이런 메모와 함께 저에게 책을 보내면 당연히 읽겠죠. 아무리 내 취향에 안 맞는 책도 읽게 될 것 아니겠어요. 이 책은 처음부터 끝까지 따뜻한 느낌이 많은데요. 네가 추천한 책 너무 좋았다고 막 찬양하거나 하지 않거든요. 하지만 친구 덕분에 내가 평소에 선택했으면 안 읽었을 책을 읽어보는 기회를 가졌고 그 기회가 너무 소중하고 즐거웠다, 이런 느낌으로 글을 쓰시고요. 그냥 자연스럽게 친구와 이야기하듯 쓴 글의 흐름이 저는 너무 좋았어요. 이 두 작가님에 대한 호감도도 되게 높아졌고요. 동시에 나도 친구와 내가 정말 좋아하는 책을 약간의 메모를 담아서, 편지를 써서 선물하고 싶다고 생각했습니다.

* 책읽아웃 오디오클립 바로 듣기

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

신연선

읽고 씁니다. 장편소설 『구름이 겹치면』, 에세이 『하필 책이 좋아서』(공저)를 출간했습니다.

이지원 PD

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[책읽아웃] 대체 일이 뭐길래 우리는 (G. 김경희 작가) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/0/4/3/a/043aaa2586d7c0d40703509c8a377b79.jpg)

![[책읽아웃] 성장이 멈추지 않는다면? | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/d/1/f/b/d1fb74e18eade5970a88bfd7b7cd8940.jpg)

![[책읽아웃] 쥐어짜는 느낌으로 써요 (G. 송지현 소설가) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/8/0/e/3/80e36921aa255ca19fc887ae6f044a71.jpg)

![[젊은 작가 특집] 장진영 “글을 쓰면 멋진 일이 많이 일어나는 것 같아요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-3a5c6c82.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[둘이서] 서윤후X최다정 – 내 방 창문](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-7f862cf3.png)