고비 사막에서 지낸 적이 있다. 아름답고 낯선 많은 것들 중 광활한 땅 위에 그려지고 지워지는 길고 긴 길들이 있었다. 스마트폰이 없던 시절, 지도와 해의 위치 그리고 지형을 보며 길을 만들면서 황톳빛 혹은 은은한 초록빛을 달리면 그 자국이 곧 길이 되었다. 이미 있는 자국들을 만나 겹쳐 달리면 한층 안심이 되었다. 동지애 같은 것도 느껴졌다. 어느 순간 갈라져 두세 개의 선으로 저멀리 퍼져가는 모습을 보면 장엄하기도 했다. 어느 날 달리던 자국 위에 서너 대의 차가 멈추어 있는 것을 보았다. 전날 비가 와서 근처의 지반이 푹 꺼지는 바람에 바큇자국이 잘린 것이었다. 웃으며 담배를 나누어 피던 아저씨들과 함께, 곧 아무 일 없다는 듯 그 지역을 우회해 다시 새 자국을 만들러 떠났다.

세상의 모든 길은 땅바닥에 새겨진 기억이며 오랜 세월을 두고 그 장소들을 드나들었던 무수한 보행자들이 땅 위에 남긴 잎맥 같은 것, 여러 세대의 인간들이 풍경 속에 찍어 놓은 어떤 연대감의 자취 같은 것이다.

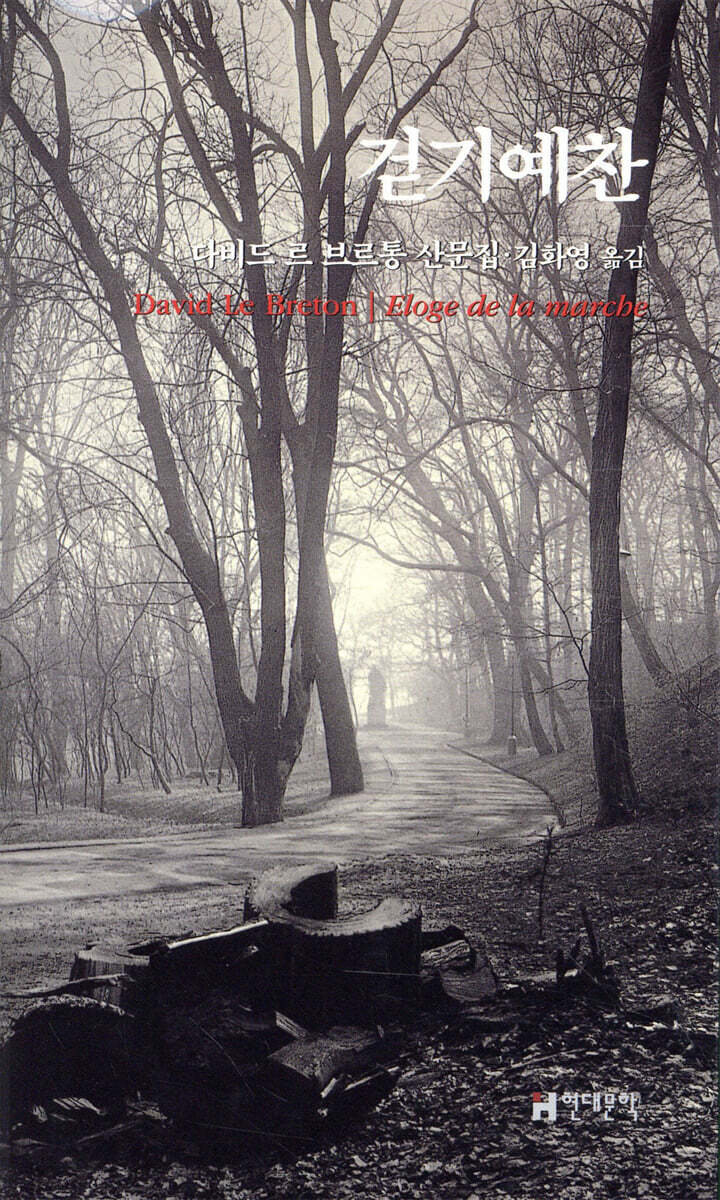

-다비드 르 브르통, 『걷기예찬』 중에서

인간은 세상에서 아주 작지만 세상 위에 길을 긋는다. 움직임을 품은 다리와 팔, 바퀴, 썰매의 날들이 길을 다진다. 길들의 날카로운 끝이 장소들에 구멍을 뚫어 의미를 불어넣는다. 사람들은 잎맥을 흐르는 물처럼 길을 또 걷고 걸으며 다지고 또 다진다. 각자의 의미로 길을 덮으며 그 길이 닿는 풍경의 의미를 나름 더하거나 아예 새롭게 한다.

바람이 이끄는 대로 구름이 가는 길대로

나는야 꿈 따라 헤맸지만

가장 아름다운 풍경 그대와 가고 싶은 곳

조그만 마을 오솔길

그대에게 물으니 말해줬지

아무런 욕심 없이 그렇게 살고 싶어

그렇게 걷고 싶어 그대와

- 이상은 ‘지도에 없는 마을’ 중에서

꿈을 따라 한껏 헤매던 내가 이제 걷고픈 곳은 오솔길이다. 오솔길이되 그대와 걷는, 그렇게 살고 싶다고 말하는 이와 걷는 그런 길이다. 혼자라면 적히지 않을 길이다. 둘이 걸음으로써 지도에 없는 마을은 가장 아름다운 풍경으로 구석구석 명징히 그려진다. 무엇보다 선명한 의미로서 머릿속 지도 위에 적힌다.

하지만 이 과정이 쉬운 것만은 아니다. 고비에서 그러했듯, 길은 당황스럽게 무너져있기도 하고 엉뚱한 곳으로 우리를 보내기도 한다. 길을 잃는다는 표현은 곱씹을수록 철렁하다. 잃은 길 위에서 우리는 돌아가 보거나, 가던 김에 계속 가거나, 주저앉아 숨을 돌리거나 한다. 피할 수 없는 우회와 노선 변경들 속에서 걷는다. 그렇게 얼결에 새로운 길을 열기도 한다. 때로 그것을 운명이라고 말한다.

모든 잃어버린 꿈이 너 있는 곳으로 이끌었어.

마음을 찢은 이들은 동방박사의 별 같은 거여서,

사랑하는 네 품으로 날 인도했지.

이것만은 진실이라지,

신이 부서진 길을 주었고

그게 날 너로 향하게 했어.

- Rascal Flatts ‘Bless the Broken Road’ 중에서 (필자 번역)

지도 위의 진짜 길이든 삶의 비유로서의 길이든 길들은 종종 부서져 있다. 잃고 찢긴 채 나는 얼토당토않은 곳에서 예상치 못한 순간을 맞는다. 낯선 순간이지만 아름다울 때가 있다. 노래에서 그렇듯, 낯선 길의 낯선 지점에서 어안이 벙벙하도록 아름다운 너에게 안길 수도 있을 것이다. 그럴 수 있다는 생각을 하지 않고 산다면, 우리는 길을 걷는 종일 위태로워 살지 못할 것이다. 내비게이션을 벗어나면 끝날 것 같은 기분으로는, 다음 걸음이 무서워 처음 하나를 내딛지 못할 것이다. 길을 잃어도, 나를 잃는 것은 아니다. 다음 길(들)이 있다면 어디라도, 어떻게든 나는 살아 있을 것이다.

하지만 새벽은 우리도 모르게 이미 우리의 것이다.

어떻게든, 우리가 새벽을 연 것이다.

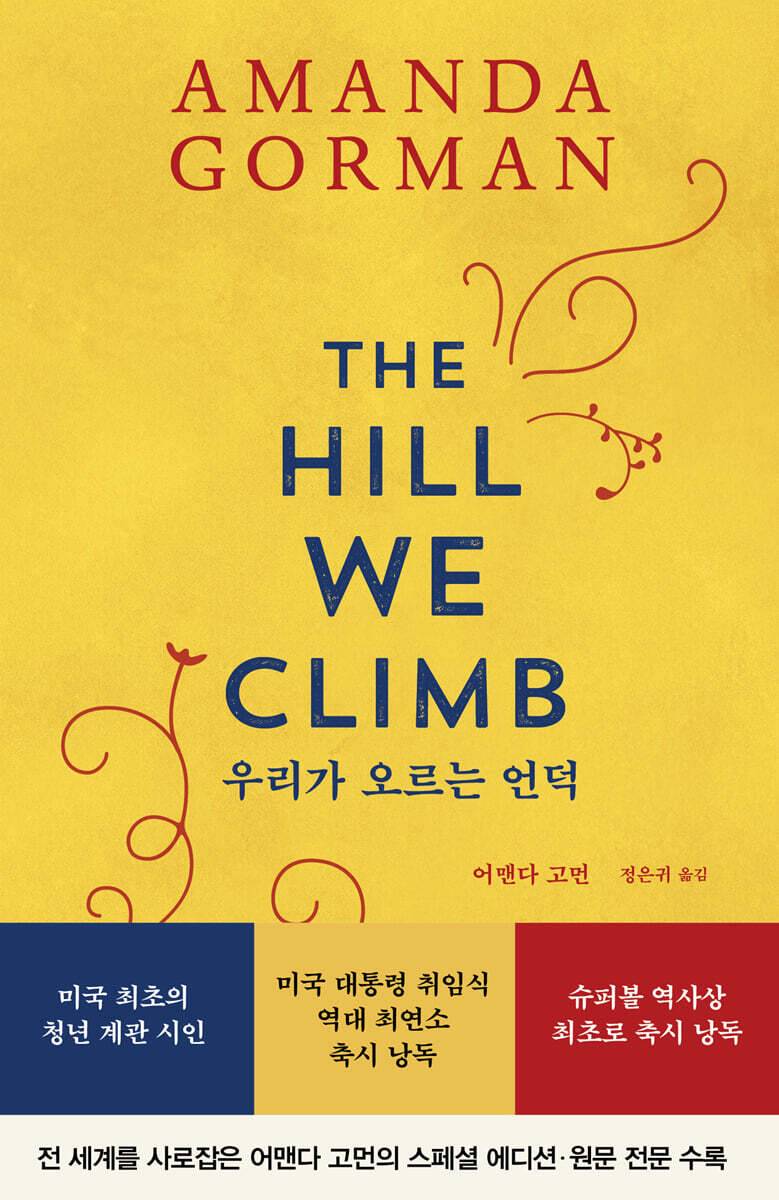

-어맨다 고먼, 『우리가 오르는 언덕』 중에서

고비에서 웃으며 헤어진 서너 명의 운전수들은 거침없이 비 갠 사막을 돌아 새 길을 열어 각자의 종착지에 닿았을 것이다. 그 자국을 보고 다음 운전수들이 편안히 엑셀러레이터를 밟았을 것이다. 자연이, 앞선 이들이, 세상의 어제가 지금 내 발 앞을 다져 놓았다. 나는 한 걸음 걷는다. 다음 순간의 동이 튼다. 걷기 전의 새벽은 새벽일 뿐이지만 걷고 나면 걷는 이의 것이 된다. 어떻게든, 우리가 길을 연 것이다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

걷기예찬

출판사 | 현대문학

우리가 오르는 언덕

출판사 | 은행나무

박종현(뮤지션)

음악가. 1인 프로젝트 ‘생각의 여름’으로 곡을 쓰고, 이따금 글도 쓴다.

![[생각의 여름, 글이 되는 노래] ‘나’라는 가게 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/3/5/4/5/35450223211ca2c2048e20b3421d54ad.jpg)

![[생각의 여름, 글이 되는 노래] 어둠 속의 일 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/6/1/8/4/618429fd33a0016bed9ef7f8b44c3954.jpg)

![[생각의 여름, 글이 되는 노래] 삶이라는 책 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/2/a/9/7/2a97139965faef7f2a3aaf7bd3ee3b1a.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[이벤트 종료] 새로워진 채널예스 기대평을 작성해주세요!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241126-81642dcc.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 대세는 문학, 독서 바람이 분다](https://image.yes24.com/images/chyes24/8/0/c/3/80c31dc718168e3ea14dedae6644324f.jpg)