일러스트 이내

일러스트 이내

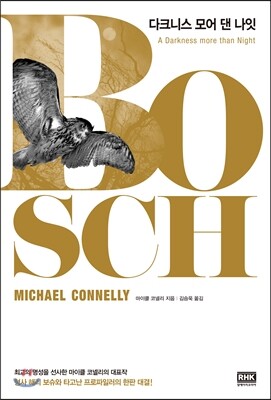

요즘 마이클 코넬리의 소설들을 신나게 읽고 있다. 해리 보슈 시리즈 1권인 『블랙 에코』부터 가능하면 발표 순서대로 펼치려 하고 있다. 테리 매케일렙 시리즈 2권이자 해리 보슈 시리즈의 7권이기도 한 『다크니스 모어 댄 나잇』까지 마쳤다. 그런데 해리 보슈와 잭 매커보이, 테리 매케일렙 시리즈를 따라가다가 엉뚱한 생각이 들었다. L.A. 경찰들은 이 시리즈들을 좋아할까? 《로스앤젤레스 타임스》와 《로키 마운틴 뉴스》의 기자들은?

왜냐하면 코넬리가 이들 실존 기관과 언론사명을 자기 소설에 아무 거리낌 없이 가져다 쓰기 때문이다. 그냥 스쳐지나가는 이름도 아니고 주요 캐릭터들의 직장이고 핵심 사건의 배경이다. 마냥 정의롭게, 아름답게 묘사되는 것도 결코 아니다. L.A 경찰들은 규정 위반을 밥 먹듯 하고 자기들끼리 주먹질도 서슴지 않으며, 코넬리가 한때 다녔던 《로스앤젤레스 타임스》 기자들은 기사를 위해 경찰과 몰래 정보를 주고받는다. 스포일러가 될까 싶어 더 밝히지 못하지만 훨씬 더 나쁜 짓을 저지르는 기자도 나온다.

여기까지야 하드보일드 범죄소설의 클리셰라고 쳐도, 잭 매커보이 시리즈 1권인 『시인』을 접한 《로키 마운틴 뉴스》 기자들은 기분이 썩 좋진 않을 것 같다. 이 신문사를 《시카고 트리뷴》과 《시카고 선타임스》에 가지 못해 내키지 않는 마음으로 취직한 지방 언론이라고 주인공이 설명하기 때문이다. 게다가 경쟁지인 《덴버 포스트》와 함께 경찰 무전내용을 일상적으로 엿듣는 곳으로 나온다. 한 번 더 강조하는데, 이 언론사들은 모두 실제로 있는 회사들이다!

이거 이렇게 써도 괜찮은가, 놀랍기도 하고 부럽기도 하다. 이게 마이클 코넬리 개인의 배짱인지, 아니면 언론과 출판의 자유를 폭넓게 보호하는 수정 헌법 1조가 있는 나라의 힘인지 잘 모르겠다. 그러고 보면 한국 소설가들은 외국 작가들에 비해 실존 인명, 지명, 단체명을 쓰기 꺼리지 않나… 나는 막연히 추측한다(혹시 이와 관련해 정량 분석을 실시한 논문이 있으려나?). 한국 소설에서는 대신 가상의 도시나 영문 알파벳 이니셜들이 상대적으로 많이 나오는 것 같던데….

일러스트 이내

일러스트 이내

『무진기행』은 가상 도시 무진시를 배경으로 하고, 『무궁화 꽃이 피었습니다』의 주인공 기자는 반도일보라는 신문사에 다닌다. 카뮈의 『페스트』에서는 알제리의 실존 도시인 오랑에서 흑사병이 퍼지는데, 정유정의 『28』에서는 지도에는 없는 도시인 화양시에서 끔찍한 괴질이 발병한다. 나도 예외는 아니다. 소설에서 ‘현수동’이라는 가상의 동네를 자주 써먹고 있고, ‘A 대학’이라는 식으로 흐려보기도 했다. 기업명에 블라인드 처리를 해서 녹취록 분위기를 낸 적도 있다.

한데 어떻든 간에, 한국 독자가 한국 소설을 읽다가 ‘최고대학’이라든가, ‘삼송전자’라든가, ‘장미은행’ 같은 고유명사를 접하면 아무리 진지한 대목이라도 헛웃음이 나기 마련이다. 소설은 있을 법한 거짓말이라는데, 그런 이름들을 듣는 순간 정신이 확 든다. “대한민국 굴지의 대기업 삼송전자 대표가 장남을 장미은행 행장의 딸과 결혼시키려는데 정작 그 아들은 최고대학 재학 시절 교제했던 동기를 잊지 못해…” 어우, 야. 도무지 몰입할 수가 없다.

이게 일종의 착시일까? 마이클 코넬리를 제외한 해외 작가들도 가상의 고유명사를 많이 지어 쓰고, 해외 독자들도 고국 작가들의 글을 읽다 간혹 민망하게 머리를 긁적이는데, 한국 독자로서는 알 길이 없어서 그냥 넘어가는 걸까? 그게 아니라 실존 고유명사를 피하는 게 한국 소설의 특징이 맞는다면, 원인이 따로 있을까? 혹시 한국 문학은 해외 문학에 비해 현실과 ‘안전거리’를 두려는 경향이 있는 걸까? 아니면 한국 독자들이 유독 항의를 많이 한다거나, 한국 소설가들이 그런 항의를 감당할 결기를 덜 갖춘 걸까?

기실 나 같은 이 업계 업자한테 진짜 중요한 질문은 이거다. 그래서 어떻게 해야 하는가? 무슨 가이드라인 같은 거 없나? 하지만 문학 포럼이나 학회에서 이런 주제를 다루는 걸 본 적도 없고, 관련 노하우를 공유하는 창작 워크숍도 알지 못한다. 내가 드문드문 참석했던 작가 모임에서도 한 번도 화제에 오르지 못한 주제다. 다들 글을 쓰다 이 문제를 한두 번씩은 맞닥뜨릴 것 같은데 말이다.

나는 진짜로 수정 헌법 1조가 이 현상의 원인인가 싶어서 창작물과 관련한 국내 명예훼손 소송 사례를 조사해본 적도 있다. 결론부터 말하자면 상식선에서 불만을 터뜨릴 수준은 전혀 아니었다. 창작물이라는 이유만으로 아예 명예훼손죄를 피해갈 수는 없었지만, 어지간하면 법원은 뭐라 간여하지 않았다.

내 생각에는, 이건 그냥 분위기의 문제 아닌가 싶다. 그냥 다들 지명이나 기관명을 가상으로 지어서 쓰니까 그게 집단적인 습관이 된 것 아닐까? 어느 날부터 한국 소설가들이 자기 작품에 서울대, 삼성전자, 국민은행을 등장시키면 독자들도, 예비 작가들도 거기에 천천히 익숙해지는 것 아닐까. 몇몇 대중소설 작가들은 그런 일들을 전부터 해왔고 말이다. 찾아보면 현역 정치인이 실명으로 등장하는 정치소설도 있다.

요즘 내가 지겹게 오래 붙들고 있는 소설 원고 이야기를 해볼까 한다. 20년 전 살해당한 연세대생(그런 사람 없다) 사건을 서울지방경찰청 광역수사대(그런 기관 있다)가 재수사하는 내용이다. 연세대를 A대라고 쓸까, 실존 기관인 광역수사대를 존재하지 않는 기관인 ‘특수수사대’로 쓸까 하는 생각을 잠시 했다가 치워 버렸다. 그냥 연세대라고 쓰면 어때. 광역수사대라고 쓰면 어때. 괜찮지 않을까. 게다가 중간에 1996년의 연세대 한총련 사태도 언급된다. 이걸 A대학이라느니, ‘영세대’, ‘연희대’ 하는 식으로 바꾸면 웃길 것 같다.

소설 속에서 20년 전 헛다리를 짚었던 경찰서에 대해서도 한동안 고민했다. 신촌 지역 관할 경찰서가 서대문경찰서인 걸 아는 사람이 얼마나 있을까? 이건 존재하지 않는 가상의 경찰서인 ‘신촌경찰서’, ‘아현경찰서’로 써도 되지 않을까? 그런데 어차피 소설이고, 그런 사건이 있지도 않았는데, 그냥 서대문경찰서로 쓰면 안 되나? 소설가로서 이 정도 욕심은 부려도 되지 않을까. 그런데 이걸 리얼리티(사실성)라고 불러야 하나, ‘팩트풀니스(사실충실성)’라고 불러야 하나.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

28

출판사 | 은행나무

다크니스 모어 댄 나잇

출판사 | 알에이치코리아(RHK)

페스트

출판사 | 문학동네

페스트 La peste

출판사 | 문학동네

다크니스 모어 댄 나잇

출판사 | 알에이치코리아

무궁화꽃이 피었습니다 1

출판사 | 새움

장강명(소설가)

기자 출신 소설가. 『한국이 싫어서』,『산 자들』, 『책 한번 써봅시다』 등을 썼다.

이내(일러스트)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다.

![[표정훈 칼럼] ‘틈나는 대로 조금씩’ 쓰기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/5/9/2/159201a1708c744049c8d9fad8b293de.jpg)

![[예스24 인문 MD 손민규 추천] 지금이라도 지구를 걱정해야 할 때 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/6/d/a/a/6daade7cc808f14c9860554465298872.jpg)

![[더뮤지컬] 14년 대장정의 끝…뉴욕에서 만난 <슬립노모어>](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250901-447a2817.jpg)

![[여성의 날] 도착하지 못하는 편지는 사라지는가?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-cb50d7a2.png)

![[여성의 날] 여성이 여성에게 메아리로 전달하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-9919a514.png)

![[Do you know? 한강] 소설은 인간 본질에 대한 질문](https://image.yes24.com/images/chyes24/9/e/6/8/9e6833165b0983b83dc59a8e180bbfa1.jpg)

![[Do you know? 윤고은] 일상의 경험에서 시작하는 작품 세계](https://image.yes24.com/images/chyes24/3/f/0/f/3f0f95e1b1dd20ece3f30055758a1120.jpg)

mlfairy

2020.11.20

susunhoy

2020.09.06

일년 넘게 문화관련 분야의

사이트나 커뮤니티, 재단, 출판사 등을

탐방하기도 하고,

실제 일할 기회가 있는지

면접을 보기도 했었는데요

외부에서도 그 내부의

사정을 다 알 수 없듯이

그 내부 또한 자신들의 시스템이나

매뉴얼이 얼마나

갇혀있는지를 모르더라고요

변화를 일으키기에는

전공이 아니다보니

어설픈 조언이 될 거 같아서

관망하는 경우가 많답니다

한국사회의 특성 상

사회적 체면이나 명예를

중요시하니까 실제보다는

가상이 더 편할 수도 있겠습니다

다양하고 복잡한 시대일수록

의문점은 늘어나고

해결점은 점점 미뤄지네요^^..