일러스트_ 이내

얼마 전 한 젊은 작가로부터 문자메시지를 받았다. ‘강연을 요청 받았다, 사례비를 어느 정도 드리면 되겠느냐고 묻더라, 뭐라고 답해야 하느냐’는 내용이었다. 나는 ‘예산이 얼마나 책정되어 있느냐’고 되물어 보라고 조언했는데 그는 그래도 되는 건지, 너무 뻔뻔하게 보이는 건 아닐지 고민하는 눈치였다.

젊은 작가는 결국 내 조언을 따르지 않은 것 같았다. 하지만 그가 느꼈을 부담은 십분 이해했다. 한편으로는 ‘얼마 정도 드리면 될까요’ 하고 먼저 묻는 업체라면 상당히 괜찮은 곳이라고도 생각했다. 몇 달 전 이슬아 작가가 <월간 채널예스> 칼럼에서 잘 써주셨듯이, 강연을 의뢰하는 단체 대다수가 강연료에 대해 먼저 말하지 않는다.

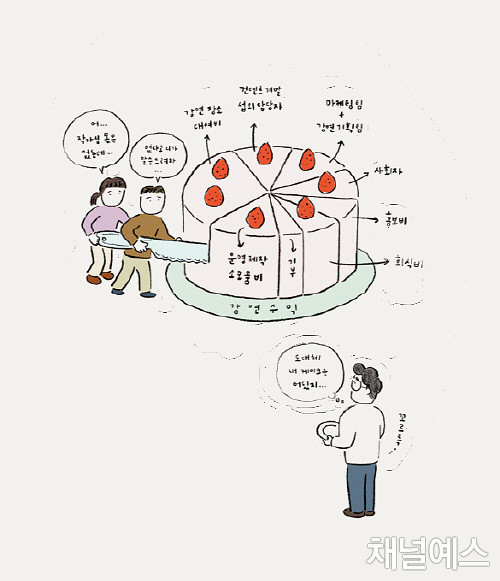

작가들뿐 아니라 내성적인 사람이라면 누구나 돈 얘기는 먼저 꺼내기 어렵다. 속물처럼 보일 것 같고, 조금 전까지 함께 대화하면서 쌓은 좋은 취지와 분위기를 망치는 것 같고. 섭외 경험이 많지 않은 분들이라면 의뢰인도 마찬가지일 테다. 강연시장은 워낙 깜깜하고 강사들은 다 ‘등급’이 달라서, 적절한 보상 수준이 얼마인지 알기 힘들다. 그런 고충을 토로하는 지방자치단체나 도서관, 학교 관계자들도 많이 계신다.

그래도 나는 이런 환경에서는 의뢰인이 먼저 가격 문제를 이야기하고, 가능하면 숫자도 먼저 제시하는 게 맞는다고 생각한다. 윤리까지는 아니더라도, 예의라고 생각한다. “얼마 주실 건가요?”라는 질문은 질문자를 얼마간 움츠러들게 만든다. 그게 꼭 위선과 엄숙주의 문화 탓은 아니다. 그 질문을 던지는 프리랜서는 자기의 시간이, 곧 자기 자신이 흥정 대상임을 고백한다. 의뢰인은 그런 처지에 몰리지 않는다.

서글프게도 그런 손톱만한 우위를 악용하는 이들이 있다. 강연료를 묻는 순간 연락이 끊기는 섭외자들이 꽤 많다. 공짜 강연을 바랐을 확률이 매우 높다. 그런 수법에 넘어가 강연장에 와서야 그 강연이 재능기부 행사였음을 알게 됐다는 작가나 번역가도 있다. 끝까지 강연료를 묻지 못했는데 나중에 입금된 금액을 보고 너무 소액이라 속앓이를 했다는 이는 부지기수.

악의는 없는 것 같은데 너무 순박해서 강사에게 강연료를 지불해야 한다는 사실을 모르는 분들도 꽤 있다. 특산요리를 대접할 테니 와서 자고 가라는 지방의 독립서점, 저자와 꼭 토론하고 싶다는 어르신, 자신들이 길을 잃었기에 멘토가 필요하다는 대학생 동아리……. 그러나 작가의 시간은 공공재가 아니며, 모든 작가들이 다 독자를 직접 만나고 싶어 하는 것도 아니다.

쭈뼛쭈뼛 강연업계에 처음 발을 디뎠을 때 나는 모르는 번호로 걸려오는 전화를 받기가 두려웠다. 갑작스럽게 예, 아니오를 답해야 하는 상황이 종종 발생했기 때문이다. 그런 때 대답을 잘못해서 “어, 어” 하다가 내키지 않는 강연 행사를 치르기 일쑤였다. 아래와 같은 전화를 자주 받았다.

“장강명 작가님이시죠? 저희는 이러저러한 단체인데 강연 요청 드려도 될까요? 다음 달 첫 번째 토요일에 시간이 되시는지요?”

메일이 아니라 굳이 전화를 택해서 날짜부터 먼저 묻고 들어오는 이들은 노련한 협상의 달인일까, 아닐까. 하여튼 이때 강연 초보의 대응법은 아래와 같다.

ⓐ 다음 달 첫 번째 토요일에 일정이 없을 때

“어, 별 일정 없는데요.”

“감사합니다. 그러면 그날 강연해주시는 걸로 알겠습니다.”

ⓑ 다음 달 첫 번째 토요일에 일정이 있거나 느낌이 안 좋아서 거절하고 싶을 때

“죄송한데 제가 그날은 일정이 있네요.”

“아, 그러시군요. 혹시 그러면 다다음달 첫째 토요일은 어떠신가요? 다다다음달은요?”

ⓒ 보수에 따라 할 수도 있고 안 할 수도 있는데 강연료를 묻기 민망해서 상대가 먼저 돈 얘기를 먼저 꺼내주지 않을까 하고 막연히 바랄 때

“어디시라고요? 어떤 강연을 원하시는 건가요? 거기 위치는…….”

“주제는 자유고, 지하철 1호선 타고 오시면 금방이에요.”

ⓓ 상대가 끝까지 강연료 얘기는 안 할 것 같지만 내 입으로 묻기는 여전히 쑥스러울 때

“제가 지금 메모할 상황이 아닌데 메일로 내용을 정리해서 보내주실 수 있을까요?”

(놀랍게도 여기서 메일을 보내지 않고 소식이 끊기는 곳이 절반쯤 된다. 인터넷이 안 되나? 반면 여태까지 초청한 강사 명단과 강연장 약도, 사진까지 첨부해 상세히 메일을 보내는 이도 있다. 그런데 거기에도 강연료 얘기가 없으면 난감.)

이게 초기의 일화들이고, 나중에는 그냥 내가 먼저 “강연료는 얼마인가요?” 하고 직설 화법으로 물었다. 그렇다고 문제가 다 사라졌느냐 하면 그렇지는 않았다. 상대가 제시하는 조건이 만족스럽지 않을 때 정중히 거절하는 일은 여전히 힘들었다. “저도 글 쓰는 시간이 필요하고, 써야 하는 원고가 밀려 있고, 성격이 내성적이라서 한번 외출을 하고 들어오면 그날은 아무 것도 못하고, 정말 죄송합니다. 아쉽습니다. 다음에 여유가 생길 때……” 하고 죄 지은 사람처럼 몇 분씩 변명을 하다 보면 마음이 닳는다. 그리고 몇 달 뒤에 “작가님, 이제는 여유가 나실까요?” 하고 다시 연락을 받기도 한다.

물론 취지에 공감해 강연료에 관계없이 기꺼운 마음으로 참여한 자리도 있었다. 그런데 그랬다가 후회한 적도 많았다. ‘가난한 소설가에게 우리가 좋은 기회를 줬다’고 믿고 생색을 내는 상대 앞에서 얼굴이 굳어지면 내가 소인배인 건가. 참석자들에게 냉대 받고 나의 역할은 얼굴 마담이었음을 뒤늦게 깨달았을 때 미소가 잘 안 지어지는데 어떻게 해야 하나. 아, 그리고 지역 독서모임 중에는 다음 기초의원 선거 출마 준비자의 사적인 네트워크 같아 뵈는 곳도 있다. 작가들은 주의하시길.

이런저런 사연을 길게 적었으나 요즘은 이 문제를 그다지 고민하지 않는다. 그냥 매니지먼트 업체와 계약을 맺었다. 편하고 깔끔하다. 강연중개시장도 형성되는 것 같고, 쉽고 자연스럽게 양측 요구를 확인하고 의논할 수 있는 플랫폼을 준비 중인 이들 소식도 들린다. 이렇게 발전하나 보다.

장강명(소설가)

기자 출신 소설가. 『한국이 싫어서』,『산 자들』, 『책 한번 써봅시다』 등을 썼다.

![[작지만 선명한] 희망을 그리는 가망서사의 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250902-bf07a0ce.jpg)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

powerlis

2020.06.12

그렇지만, 저로서는 아쉽네요. 경험상 관리업체가 있는 작가분들은 100% 강연료가 비싸 모실 엄두가 나지 않습니다. 학교나 소규모 단체에서는 작가님처럼 유명세를 타거나 대단하신 분들을 만날 수 있는 기회가 없어집니다. 안타깝네요...

율느님

2020.05.28

그리고 작가처럼 자신의 명성이나 소문이 자신의 커리어에 치명적인 영향을 줄 수 있는 위치인 사람들일수록 이런 말에 더 민감해질 수밖에 없습니다. 낮은 강연료를 부르는 곳에 "저는 ㅇㅇ원 이하로는 일하기 어렵습니다"라고 밝힌다? "그 작가 요즘 잘 나가더니 콧대 높아져서 강연료 ㅇㅇ원 이하로는 쳐다도 안 보더라?"라고 와전되기 너무 쉽지 않나요? 작가가 왜 이런 와전의 위험을 무릅쓰고 하지 않아도 될 말을 해야 하지요?

앵날

2020.05.08

더 보기