언스플래쉬

1

제주에서는 홀로 있었다.

낮과 밤이 뒤바뀐 생활을 하는 대신에 일찍 자고 일찍 일어나 낮에는 걷고 쓰고, 밤에는 먹고 잤다. 낮 동안에는 찾는 이 없는 실내 수영장에서 혼자 수영하고, 밤에는 사람 없는 식당에 홀로 앉아 버섯볶음밥에 된장을 넣어 비벼 먹었다. 낮에도 밤에도 말할 사람이 없어서 말하지 않고 그런 이유로 혼잣말도 삼갔다. 그때 나는 텅 비어 있었던 걸까, 가득 채워져 있었던 걸까. 말하지 않을 때 말은 속 깊이 내려가는 것이라서 나의 내면에 대고 나에 관해 묻고 답하길 반복했다. 혼자서 여행을 떠나오고 보니 남들도 모르고 나조차도 관심을 두지 않았던 나 자신과 대화의 물꼬를 틀 수 있었다. 묵언 수행이라도 하는 사람처럼 제주 산골짜기 숙소에서 며칠 밤을 보내며 내가 깨친 건 나는 아직 고독을 어려워하는 사람이라는 것이었다. 홀로 여행하며 얻게 되는 가장 값진 것은 나라는 자유일 테지만, 그보다 먼저 값진 것은 나는 지금 얼마나 고독할 준비가 되어 있는가를 가늠해보는 건지도 모른다. 글로 배운 '홀로 됨'을 실전에도 잘 응용하여 은둔자의 자유를 살아내는 사람은 과연 얼마나 많은 홀로 되기의 시행착오를 경험한 사람일까. 그런 걸 궁리하는 것만으로도 제주의 낮과 밤은 짧고, 혼자서 하는 여행은 길었다. 내가 나를 알아가는 일은 결국 내가 너를, 내가 우리를 들여다보는 일. 해변에 앉아 바다를 보고 한적한 숲길에 떨어지는 볕과 어른거리는 그림자를 보면서, 무엇보다 시를 쓰면서 ‘당신’을 여러 번 생각했다.

부고를 받았다.

부고란 늘 당신에게서만 날아오는 것 같다.

2

|

|

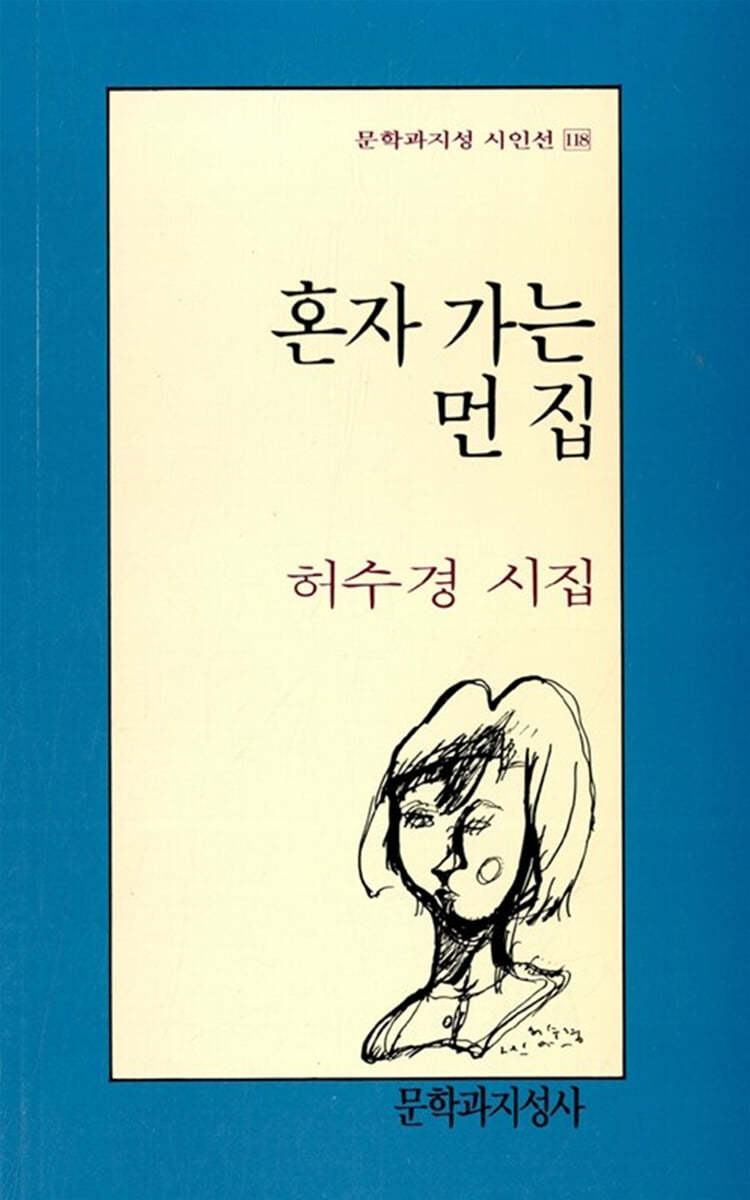

수년 전에 멀리서 허수경 시인을 본 적이 있다. 처음이자 마지막이었다. 테이블 몇 개를 사이에 두고 떨어져 앉아 있었으므로 실제로는 그리 먼 거리도 아니었는데, 그와 나는 아니 나는 그를 멀리 두고 있었다. 그와 나 사이에 ‘안개의 테이블’을 펼쳐놓고 앉아 한사코 “슬픔만 한 거름이 어디 있으랴”라는 풍경을 떠올렸다. 안개의 테이블에 마주 앉아 존재와 시간과 영혼과 육신에 관하여, 그리하여 내면이라는 당신에 관하여 이야기 나눌 수 있는 시인. 그것이 내가 외운 허수경이라는 전문(全文)이었다.

시를 쓰지 않을 때 그는 어떤 사람이었을까. 김밥을 싸거나 달걀을 삶을 때, 촛불 앞에 앉아 있을 때, 운동화에서 발을 빼 뒤축을 꺾어 신을 때, 바람에 날려간 모자를 줍기 위해 손을 뻗으며 달려갈 때, 대굿국 푹 익은 무에 젓가락을 찔러 넣을 때, 수돗물을 틀어놓고 울 때, 시간이 지켜온 시간을 발굴할 때, 열이 나고 코가 막히고 기침이 날 때, 모국의 친구에게 편지를 띄울 때. 아쉽게도 나는 시 쓰지 않을 때 살가운 그의 후배가 영영 되지 못했다. 말하지 못했다. 선배에게 ‘당신’이라는 언어를 배웠습니다.

그는 언제나 더 멀리 있는 사람. 그날 지하의 한 호프집에서 내가 보았던 허수경은 분명 누군가에게는 다정한 호칭이었으리라. 제주에서, 한밤에, 검은 숲을 내려다보며 떠올려보았다. 힐끔힐끔 보았던 그의 웃는 얼굴을. 먼 얼굴을. 살아가는 얼굴을. 그는 고독의 한복판에서 붓을 들고 시간의 부스러기를 털던 은둔자였으리.

… 나는 이제 더 이상 돌아가리라는 약속을 하지 않는 지혜를 배우고 있다. 내가 나를, 우리를 들여다보고 있는 곳, 그곳에서 나는 살아갈 것이다. -허수경, <시인의 말> 부분( 『내 영혼은 오래되었으나』 중에서)

3

제주를 떠나오며 안도했다. “혼자 가는 먼 집”에 당신이 있어서 그랬다. 집으로 돌아간다면 혼자가 아니라 둘이서 고독을 연마하는 사람이 되리라. 제주의 산골짜기를 떠나오기 전에 보았던 영화가 내내 잊히지 않는다. 죽은 자가 산 자가 숨겨놓은 메시지(시)를 읽기 위해 둘이 함께 살던 집에 갇혀 거듭 시간을 ‘회전’하는 이야기였다. 영화의 마지막에 죽은 자가 드디어 연인의 메시지를 읽을 때, 닫힌 문이 열릴 때, 영혼의 육신이 사라질 때, 무지갯빛이 벽에 어른거릴 때, 나는 자연스레 “한 슬픔이 문을 닫으면 또 한 슬픔이 문들 여는 것을”(「혼자 가는 먼 집」 중에서)이라는 문장을 읊조렸다.

김포행 비행기가 구름보다 높이 떠 있을 때, 태풍을 피해 한사코 들른 제주의 책방에서 오랫동안 손에 쥐고 있었던 책을 제자리에 두고 온 일이 어째서 한순간 스쳐 지나갔던 것일까.

어젯밤에는 죽으면 자작나무가 되겠다던 엄마 때문에 자작나무를 볼 때마다 ‘아, 엄마가 저기 있구나’라고 생각하게 된다는 이가 등장하는 극영화를 보았다. ‘하늘에서 너를 내려다볼게’라는 죽은 문장이 아니라 ‘자작나무’라는 살아 있는 단어를 사용해 자신의 영원을 염원하던 고독한 이의 눈동자를 잠시 들여다봤다.

훗날, 우리는 어떤 말에 나를 기록하게 될까.

당신이라는 말은 얼마나 구체적인가.

-

혼자 가는 먼 집허수경 저 | 문학과지성사

그의 마음 시편들은 사라져가고 버림받고 외롭고 죽어 있는 모든 마음들을 따뜻한 모성의 육체로 애무하고 품는다. 그리하여 이 세상의 긁히고 갈라지고 부러진 남성성을 탁월한 여성성의 이미지로 잉태해내고 있다.

혼자 가는 먼 집

출판사 | 문학과지성사

김현(시인)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[큐레이션] 독주회 맨 앞줄에 앉은 기분을 선사하는 시](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250910-a343a9af.png)

![[인터뷰] 조예은 “소외되거나 경계 밖에 있는 존재들에게 서사를 부여하는 게 이야기의 의무라고 생각해요.”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-6c7f6d08.jpg)

![[큐레이션] 눅눅한 계절을 산뜻하게, Chill한 시집들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250701-51c853bf.jpg)

오우아

2018.11.08