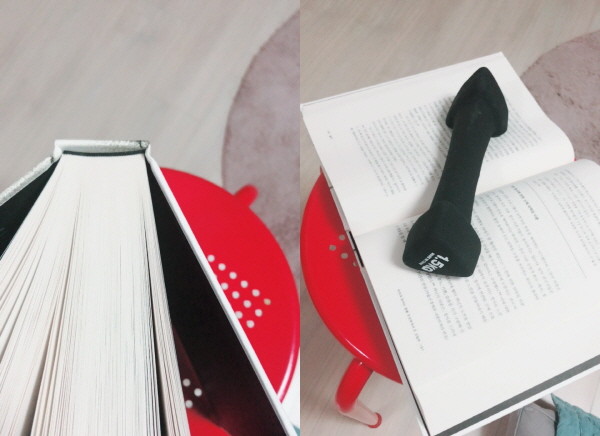

이 정도 두께에도 불구하고 책끈이 없어 생긴 일

나는 책끈을 사랑한다. 가름끈이라고도 하고 서표 끈이라고도 하는 책 사이의 긴 줄 말이다. 책끈이라는 말보다 시오리라는 말을 더 좋아한다. 시오리히모(枝折りひも) 라는 일본말을 줄여서 시오리라고 하는데, 가만히 발음하면 어느 시골 주소 같기도 하고 십오 리쯤 되는 산책길 같기도 하다. 업계 은어를 쓰면 뭔가 있어(?)보인다는 스노비즘도 한 몫 한다.

말을 음성 언어와 문자 언어로 나눈다면, 출판은 문자 언어로서 한국어 문화를 만들어 가는 셈이다. 그럼에도 불구하고 여전히 출판 실무엔 일본어로부터 유래한 용어를 쓴다는 건 아이러니한 일이다. 한자는 물론 다양한 나라의 말이 들어와 한국어의 의미와 단어가 풍성해지는 건 좋은 일이다. 모든 단어를 순우리말로 대체한 어색한 조어는 불편하다. 그러나 한국어로 된 출판 용어가 있어야 한다는 보이지 않는 노력들로 일본어 일색이던 분위기도 이제는 꽤 많이 달라졌다.

시오리 대신에 책끈이라는 말이 더 널리 쓰인다. 요즘은 세네카 대신에 책등이라고 부르는 사람도 많다. 인쇄할 때 시험적으로 몇 장 찍어보는 것도 스리라고 하지 않고 교정지라고 하는 것이 일상화 되었다. 어쩐지 잘 바뀌지 않는 단어들도 물론 있다. 판에 인쇄하기 위해 페이지를 배열하는 것을 하리꼬미라고 하는데 이것을 대체하는 말로 터잡기라는 단어가 생겼지만, 잘 쓰지 않는다. 돈땡이라는 말도 같이걸이라는 대체어가 있다지만 쓰는 사람을 거의 보지 못했다. 아마도 책끈을 넣을지 말지 정하거나 책등의 너비를 계산하는 평시에 비해, 사고가 날까 봐 초조해진 인쇄 현장에서는 예전 버릇이 튀어나오기 때문일 거다. 멀쩡하게 '책등'의 디자인을 의뢰하던 편집자도 막상 제본소에서는 '세네카'가 밀릴 거 같다고 발을 동동 구르기 마련이다.

고양이는 책끈을 좋아한다

대체어가 아예 발명되지 않은 단어도 있는데, '누끼'가 그것이다. 사진이나 그림에서 주변 배경에서 사물만 도려내는 것을 뜻하는 말이다. '따내기'라고 부르면 되지 않느냐는 의견도 있지만 누끼라는 단어는 따다라는 동사와 함께 쓰이는 말이라 "이거 누끼 따서 넣어주세요"라는 말을 "이거 따내기 따서 넣어주세요"라고 할 수 없는 노릇이다. 누끼의 대체어가 될 만한 적당한 말이 없을까?

시오리 얘기로 돌아가자면, 제법 오래 책을 만들면서도 한번도 책끈을 넣어보지 못했다. 양장본에 페이지가 80쪽은 넘어야 책끈이 있을 텐데, 전자출판을 하는 지금은 말할 것도 없고 전에도 양장본과 인연이 없었다. 간혹 만든 양장은 그림책이었다. 한번쯤 제작부에서 시오리 견본과 색상표를 보며 책끈을 골라보고 싶었다. 그래서 책끈에 대한 애착이 더 생겨버렸나 보다.

책끈에 애착이 있는 것은 나만이 아니다. 고양이들이 맨날 거실 책장에서 책을 한두 권씩 꺼내어 바닥에 떨궈놓는다. 우리 집에서는 이것을 ‘고양이 추천 도서’라고 부른다. 떨어진 책은 다시 꽂아두기 전에 괜히 펼쳐 한두 페이지 읽어 본다. ‘고양이 추천 도서’의 공통점은 바로 책끈이 있다는 것이다. 눈치챘겠지만, 살랑대는 책끈에 마음이 팔린 고양이들이 끈을 갖고 놀다가 책을 떨어뜨리는 것이다.

그러니 사람도 고양이도 사랑하는 책끈, 꼭 좀 넣어주면 좋겠다. 책갈피를 다 흘리고 다녀서 하는 말은 아니고요.

고여주

'그래, 난 취했는지도 몰라'라는 변명 아래 책과 전자책에 대한 이야기를 합니다. 작년부터 알코올 알러지를 앓고 있는데 개가 똥 알러지 같은 소리라는 핀잔만 듣고 있습니다. 고양이 4마리, 개 1마리와 살며 책에 관한 온갖 일을 합니다.

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[젊은 작가 특집] 강보라 “못생긴 감정을 숨기고 사는 인물에게 관심이 있어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-508d14fb.png)

![[큐레이션] 고만고만한 책을 뛰어 넘는 법](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250422-b5b7e1c2.jpg)

![[리뷰] “세속적이다. 하지만 아름답구나”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250404-9e05911c.png)

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)

ev9632

2022.06.24