따뜻한 봄 들판을 생각하면 노란 유채꽃밭을 떠올리는 경우가 많다. 그런데 멀리서 바라보면서 유채꽃밭으로 알고 감탄하는 곳 가운데 상당수가 갓꽃밭이거나 배추꽃밭이라는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 유채꽃과 갓꽃과 배추꽃은 언뜻 보기에 구분이 어려울 만큼 비슷하다. 이런 이야기를 나누다보면 배추에도 꽃이 있었느냐는 질문이 나온다. 배추의 생김새를 아는 사람은 많은데 정작 배추의 꽃을 본 사람은 드물다는 사실은 무엇을 말하는 걸까.

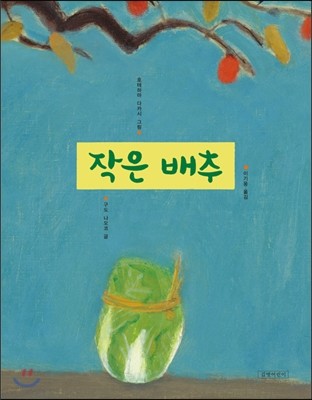

그림책 『작은 배추』를 보면 그 까닭을 알 수 있다. 이 책은 배추에게, 아니 배추꽃에게 바치는 아름다운 헌사다. 불투명하고 어둑한 색감의 푸른 표지에는 작은 배추 한 포기가 몸을 바짝 세우고 서 있는 모습이 그려져 있다. 배추밭에는 오직 이 작은 배추 하나, 그밖에는 남은 배추가 하나도 없다. 지푸라기로 질끈 동여맨 모습에서 단단한 결기마저 느껴진다. 책장을 열면 텅 빈 밭에 이렇게 홀로 남아야했던 사연이 한 장면 한 장면 펼쳐진다.

마을 언덕 위 감나무 옆에는 널따란 배추밭이 있다. 이랑을 따라 연둣빛 떡잎이 가지런히도 돋아나있다. 감나무는 밭에서 자라나는 어지간한 채소의 한 살이는 다 꿰고 있는 터줏대감이다. 그런데 바람이 불어 밭이랑도 아닌 감나무 뿌리 근처에 배추 씨앗이 날아온 모양이다. 엉뚱한 자리에서 배추 떡잎이 돋아난 것이다. 제자리도 아니지만 꼬마 배추는 든든한 감나무 그늘 아래에서 무럭무럭 자라났다. 감나무도 씩씩한 꼬마 배추를 말벗 삼아 무척이나 예뻐했다.

하지만 거름도 듬뿍 주고 주인의 손도 몇 번이든 더 닿았을 밭이랑의 배추와 비교해서 꼬마 배추의 몸집이 한참 작은 것은 어쩔 수 없었다. 아무리 기운을 내보아도 외따로 떨어져 혼자 크는 일은 벅찼다. 아니나 다를까 중간에 배추를 걷으러 온 채소 가게 트럭 아저씨는 꼬마배추에게 눈길도 주지 휭 떠나 버렸다.

가게에서는 큰 배추를 먼저 데려간다는 감나무의 말을 듣고 그 날부터 꼬마배추는 체조를 시작한다.

‘하나 둘 셋 넷, 어서어서 크자! 다섯 여섯 일곱 여덟, 채소 가게 가자!’

땅이 단단해 질만큼 추워졌습니다. 밭에 남은 배추들은 지푸라기 머리띠를 묶었습니다.

작은 배추도 작은 머리띠를 묶었습니다. (본문 10~13쪽)

트럭을 타고 싶다는 꿈을 갖고 열심히 체조를 했건만, 그래서 ‘꼬마배추’는 드디어 ‘작은 배추’가 되었건만 마지막 가을걷이에서도 트럭에 오르는데 실패한다. 트럭의 바퀴 자국이 길게 남은 채 모두 떠난 배추밭, 작가는 펼친 면 가득히 쓸쓸하고 흐린 하늘색을 채워 넣고 왼쪽 귀퉁이에 트럭을 따라가고 싶어서 몸을 힘껏 기울인 작은 배추를 그렸다. 어린 시절 우리는 얼마나 많이 ‘너만 두고 간다’는 말 앞에서 좌절했던가. “아직 작아서 안 돼.”, “어리니까 좀 더 기다려보자.”, “더 크면 꼭 데려갈 게.”라는 당부를 듣고 밥도 더 열심히 먹고 일찍 일어나 기다렸지만 그들은 또다시 다음을 약속하면서 떠나버리고 말았던 아픈 기억들, 작가는 작은 배추의 서러움을 통해서 그 기억을 정확하게 짚는다.

지난 노력이 억울하기만 한 ‘작은 배추’에게 채소 가게 아저씨가 남긴 말은 이번에 못 데려가지만 너는 봄을 기다렸다가 나비랑 놀아보라는 것이었다. 아직 봄이 뭔지, 나비가 뭔지 알 길이 없는 작은 배추는 잔뜩 실망했지만 봄이 오고 해님이 곁에 바싹 다가오면 너도 다시 쑥쑥 클 거라는 감나무의 말에 마지막 기대를 걸어본다. 이 그림책의 백미는 펑펑 함박눈 내리는 깊은 겨울밤, 감나무 곁에 꼿꼿이 버티고 있는 작은 배추를 그린 장면이다. 작가는 이 장면에 한 마디도 말을 보태지 않는다. 약한 자의 기다림은 언제나 음소거 버튼이 눌려 있다. 저 매서운 눈보라를 얼마나 꾹 참고 견디고 있을까 생각만 해도 작은 배추가 안쓰럽다. 다행스러운 것은 눈 쌓인 감나무 가지에 몇 송이 빨간 홍시가 매달려 있는 것이다. 여기서만큼은 저 홍시는 까치밥이 아니라 작은 배추의 월동을 함께 하는 동반자다. 우리 사는 것도 그렇다. 나만 힘들게 혼자 힘들게 버티는 것 같지만 둘러보면 어딘가에 반드시 동지가 있다.

봄은 약속을 어기지 않았다. 채소 트럭은 다시 찾아오지 않았지만 그보다 더 아름다운 나비와 햇살을 데려왔다. 그리고 겨울을 잘 이겨낸 배추는 노랗고 화사한 꽃을 활짝 피운다. 가게로 실려 간 그 어떤 배추도 갖지 못했던 금빛 왕관을 쓰고 줄기를 죽 뻗어 올린 작은배추는 이제 더 이상 작은 배추가 아니다.

이 그림책은 어린이라면 누구나 간절하게 바라는 성장의 꿈에 대한 이야기로 읽을 수 있다. 그러나 한발 물러서서 보면 긴 기다림을 견뎌야 하는 모든 사람에 대한 응원이 담겨 있다. ‘다음에는 네 차례가 올 거야.’라는 말처럼 무릎에 힘이 빠지는 약속은 없다. 그러나 그 약속이 설령 지켜지지 않는다고 해도 긴 겨울을 참고 기다린 사람에게는 다른 곳에서 소식이 온다. 누군가의 밥상에 오르고 마는 그런 가을이 아니라 자신의 역사를 지키는 배추꽃을 활짝 피우게 될 봄이 반드시 올 것이다. 나는 이 그림책을 “이제 그만 포기할까 싶다.”는 말을 되뇌며 자기와 벌이는 힘든 싸움을 헤쳐 나가고 있는 친구에게 선물하려고 한다. 그곳이 병원이든, 일터든 이듬해 봄 흐드러진 배추꽃밭에서 만나기를 감나무처럼 기도하면서.

함께 선물하면 좋을 책

|

기다리는 집

황선미 저/이철원 그림 | 에스티임

그림책이 아니다. 많은 독자들이 기다리는 황선미 작가의 소설이다. 그런데 『작은 배추』와 절묘하게 겹치는 부분이 있다. 동네 흉물처럼 버려진 감나무집에 한 남자가 찾아오면서 이야기는 시작된다. 그리고 이 감나무집이 왜 그토록 오랫동안 이 남자를 기다려왔는지에 대한 사연이 하나 둘 밝혀진다. 기다림을 다루고 있지만 이 책 속의 기다림은 애절한 기다림이다. 작은 배추의 이야기가 기다려야 하는 쪽의 이야기였다면 『기다리는 집』은 기다림을 당하는 쪽의 이야기다. 어느 한 문장 흔들림 없는 작가의 힘이 느껴지는 묵묵하고 아름다운 글이다.

-

작은 배추구도 나오코 글/호테하마 다카시 그림/이기웅 역 | 길벗어린이

이 책은 그림만 놓고 보면 묵직한 회화 작품집 같지만 글과 그림을 함께 읽으면 신기하게도 이야기가 아기자기해지고 인물에서 활달함과 생기가 전해집니다. 눈코입도 없고, 손발도 없이 배추 한 포기만 등장하는 그림이 “작은 배추가 저요, 저요! 하고 손을 들었습니다.”라는 글과 만나니 전혀 다르게 보이지요. 정말로 배추가 한껏 입을 벌려 소리치는 것 같고, 까치발을 하고 손을 쭉 뻗어 마구 손짓하는 것 같아요.

[추천 기사]

-아이가 ‘엄마가 우리 엄마 맞아요?’라고 물을 때

- 새내기 선생님을 위하여

- 사직서를 낼까 고민하는 당신에게

- 이봄, 민들레 꽃을 보았나요?

김지은 (동화작가)

김지은. 동화작가, 아동문학 평론가. 어린이 철학 교육을 공부했다. 『달려라, 그림책 버스』, 『그림책, 한국의 작가들』을 함께 썼고 EBS '라디오멘토 부모'에서 '꿈꾸는 도서관'을 진행했으며, 서울시립대, 한신대, 서울예대에서 아동문학을 강의하고 있다

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[젊은 작가 특집] 이유리 “최초로 쓴 글은 저를 위한 이야기였어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-23adec02.jpg)

![[큐레이션] 부모와 자녀가 함께 읽으면 좋은 그림책](https://image.yes24.com/images/chyes24/5/5/4/a/554afd39e1efaf886be64b3d06b98b21.png)