고은, 정호승, 문정희, 정끝별, 배한봉……

좋지 않은 세상에서도 희망을 놓지 않는 시인 30인의 시와 해설

더 이상 칠 것이 없어도 결코 치고 싶지 않은 생의 바닥

생애에서 제일 센 힘은 바닥을 칠 때 나온다 ― 배한봉, 「육탁」 중에서

새벽 어판장 바닥에서 제 몸 다치는 줄도 모르고 온몸으로 제 몸을 일으키는 고기, 그리고 그 모습에 겹쳐지는 아버지의 삶. 뼈가 휘는 수고와 노동을 감당하는 우리 시대 아버지들의 노고를 향해 이보다 꾸밈없는 위로를 건넬 수 있을까. 술 권하는 사회에서 자본 권하는 사회로 들어선 이 시대 흔들리는 가장의 검게 그을린 속은 그 어떤 암흑에 비할 수 없다. 내보일 수 없는 그들의 외로움과 시림은 뼛속까지 식초보다 더 아프게 내려온다. 이제 희망보다는 허망이라는 단어가 어울리는 지리멸렬한 중년의 인생만이 남아 있을 뿐이다.

그러나 시인은 절망의 극한 속에서 다시 한번 희망을 찾아낸다. 끓는 물도 100도가 넘지 않으면 주전자 뚜껑을 들어 올릴 수 없듯이, 시는 절망이 지니고 있는 자기 회복의 힘을 이야기한다. 삶이 우리를 배신한다 해도 살아봐야 한다. 우리의 존재 자체가 살아야 할 가장 숭고한 이유이기 때문이다.

시간은 사람을 먹어 작아지게 한다

(…)

시간 앞에 먹이거리로 던져진 육신

어머니는 이제 손목에 시계를 차지 않았다 ― 정진혁, 「시간은 사람을 먹고 자란다」 중에서

카를 마르크스(Karl Marx)는 사람은 고작해야 시간의 시체일 뿐이라고 말했다. 시간의 흐름과 함께 찾아오는 삶과 죽음은 어찌해볼 도리 없이 어느 날 우리에게 불쑥 찾아온다. 불로장생을 꿈꾸던 허황된 시도들은 이제 한 풀 꺾여 장수(長壽)라는 타협 선을 찾았으나 삶은 여전히 사람의 힘으로 어찌할 수 있는 영역은 아니다. 죽음을 피할 수 없다는 것은 진리이고, 시간은 결국 우리를 죽음에 데려다줄 것이기 때문이다.

어머니의 육신은 이제 시간 앞에 먹잇감으로 던져져 손목의 시계가 없이도 온몸으로 그 시간의 흐름을 증명한다. 시간은 어머니의 귀와 눈을 먹어치웠고 매일 돌아오는 식사 시간처럼 같은 시간에 어머니의 발목과 무릎까지 먹어치우기 시작한다. 그러나 이를 깨달았을 때 어머니는 이미 시간의 먹잇감이 된 후다. 시간의 폭력성과 야만성을 드러낸 시를 통해 우리는 삶과 죽음의 생물학적 운명과 이를 받아들일 수밖에 없는 무력함을 뼈아프게 깨닫는다.

무사하구나 다행이야

응, 바다가 잠잠해서 ― 정끝별, 「밀물」 중에서

시는 시끄러운 세상에서 살아남은 뒤 비로소 얻은 평화로운 시간에 위로의 인사를 건넨다. 하루의 피로와 수고를 보듬는 이 말은 크게 다르지 않은 삶을 살고 있는 우리 모두의 삶 끝에 꼭 들어맞는다. 이는 현실에 뿌리를 두고 세상의 진부한 악에서 도망쳐온 ‘사람꽃’에 보내는 찬사다. 저마다 그 향기를 잃지 않기 위해 꿋꿋이 버텨내는 이 꽃들 사이에 사는 것은 고마운 일이다

시는 삶과 불가분의 관계다. 시인 자체가 세상이라는 대지에 뿌리를 내리고 있기 때문이며, 그곳에 함께 뿌리를 내리고 자라는 우리는 서로가 서로에게 양분이 되어준다. 그렇기에 시인이 시에 담은 세상은 우리가 처절하게 견디고 감사함에 안도하는 그 세상이다. 청소하고 빨래하는 주부의 하루부터 사람 좋은 무능력한 가장의 멋쩍은 웃음, 속세를 등지고 물욕을 저버린 자의 평화로운 한때까지 시가 서로 다른 삶을 담은 듯해도 결코 공감의 테두리를 벗어나지 않는 이유다.

시, 과거와 현재를 이어주는 한 묶음의 언어

수신 확인조차 되지 않는 손 편지에 제 마음 대신하는 시 한 편 베껴 전달하고, 공중전화 박스 속 동전 떨어지는 소리에 못다 전한 말 있을까 심장도 함께 내려앉던 시절이 있었다. 그리고 사람들은 추억 속 그때 그 시절을 그리워한다. 그러나 이미 빠른 것에 익숙해진 사람들에게 과거의 삶이란 추억하고는 싶지만 돌아가기에는 두려운 지점이다. 기다림이 주는 설렘은 속도가 주는 즉각적인 해소 앞에 잊혀진 지 오래다.

그러나 여기 세상의 속도에 비켜서 우리의 삶을 꾸준히도 그려내는 사람들이 있다. 시인들은 세계가 만든 가난을 횡단하면서도 이에 굴복하지 않고 우리 삶의 모양들을 문자로 기록한다. 여기에는 결코 치고 싶지 않은 생의 바닥이 내뿜는 차가운 온도와 시간에 먹혀 작아져버린 사람의 몸집과 수고로운 하루에 건네는 위로의 인사가 담겨 있다. 시는 우리가 무심코 잊고 있을 때도 결코 곁을 떠나지 않고 현재 속에 과거의 자리를 무단히도 파내고 있다.

장석주

-

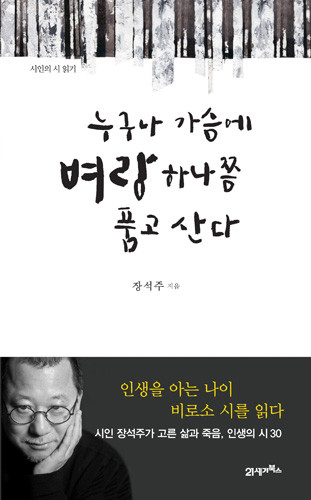

누구나 가슴에 벼랑 하나쯤 품고 산다 장석주 저 | 21세기북스

그중에서도 이번 책은 2007년부터 아홉 해째 조선일보 『톱클래스』에 연재해온 「장석주의 시와 시인을 찾아서」를 엮은 것으로 시인이 시를 향해 내쉬는 긴 호흡이 삶을 연명하는 호흡과 크게 다르지 않음을 증명한다. 총 90여 편의 연재물 중 삶과 죽음, 인생을 노래한 시 30편으로 묶어낸 이번 책은 어떤 철학서도 주지 못한 삶에 대한 통찰과 어떤 심리학서도 주지 못한 가슴 깊은 위로를 전해준다.

[추천 기사]

- 봄날, 우리를 설레게 하는 음악축제

- 처음부터 내 직업이 기차 승무원은 아니었다

- 흔들리면서도 자신의 길을 지켜 간 이들의 한마디

- 독한 것들을 위한 변명

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[김승일의 시 수업] 내가 쓴 시를 책임지기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250723-5219395c.jpg)

![[김승일의 시 수업] 시 창작의 방어술](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250709-9a04de6c.png)

![[더뮤지컬] 2025 라인업② - 시선 끄는 연극 기대작](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250110-f22ebd56.jpg)

![[둘이서] 서윤후X최다정 – 내 방 창문](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-7f862cf3.png)