삶의 의미를 찾으려 한 시절을 보냈다. 그리고 나는 삶에는 의미랄 것이 없다는 결론에 이르렀다. 그 사실을 어떻게 처리해야 할지 난감했다. 받아들이자니 앞으로 살아갈 시간들이 허무했고, 부정하자니 무엇에 기대어 살아야 할지 막막했다. 20대의 종착지는 초라했고, 다시금 질문들로 빈약한 나를 몰아갈 수밖에 없었다. 질문의 답이 또 다른 질문이 되어 던져지는 것, 그것이 삶이었다. 그 과정에서 삶의 의미라 부를 만한 것들을 한 줌 거둬들일 수 있었다.

나는 사람보다 풍경에 마음을 기대었다. 특히, 해가 지는 장면은 모든 것을 긍정할 만큼 장엄했다. 산 너머, 바다 아래, 빌딩 모퉁이로 물러서는 태양은 제시간을 끝내야만 새로운 시간이 시작됨을 일러주었다. 지는 해가 떠오르듯이, 하루를 열심히 살면 그다음 하루도 살아질 것이란 믿음을 그 앞에서 부정할 수 없었다. 삶은 그렇게 주어진 매일을 열심히 살아내는 데 있었다. 나는 그것을 서른 살이 몇 해 지난 다음에야 깨달았다.

열정에 물들다

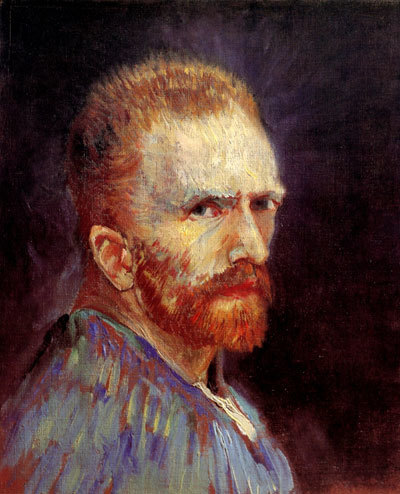

파리에서 예술을 공부하던 시절, 내게 빈센트 반 고흐는 큰 의문이었다. 그는 무엇으로 서양 미술사의 한 시대를 대표하는 화가가 되었을까? 작품? 그랬다면 미학적 관점과 역사적 판단이 복잡하게 얽혀들었을 텐데, 그는 그 편차를 없애고 그저 ‘반 고흐’로서 불렸다. 자살한 미치광이 화가? 그림 외적인 것으로 그 자리에 올랐다니 어쩐지 탐탁지 않았다. 그래도 되고 그럴 수도 있지만, 그런 화가를 굳이 나까지 좋아할 필요가 있나 싶었다. 프랜시스 베이컨 등 아끼는 화가들로 인해 몇 번 그와 부딪혔지만 스쳐 지나갔다. 그러다 내가 깊이 사랑하는 분의 죽음을 통해 처음으로 빈센트를 ‘만났다’. 왜 나는 빈센트의 그림을 보며 그분을 애도하게 되었을까. 그 이유를 찾으러 빈센트의 전 생애를 통과하며 묻고 물었다. 자주 오르세 미술관을 찾았고, 그의 삶과 그림을 연결시켜 이해하려 노력했다.

|

|

빈센트는 무릇 예술가란 어떤 상황에서도 세상과 타협하지 않고 꿋꿋하게 개성을 지켜야만 순결하고 고귀하다는 이미지를 만들어냈다. 그렇다면, 그분의 무엇이 나를 빈센트에게 빠져들게 만들었을까? 내가 찾은 답은 단순했다. 그들은 평생 원하는 것을 적극적으로 찾았고, 찾은 후에는 그 일에 목숨까지 걸었다. 열정적으로 살았고, 열정의 그림자인 수난마저 정열적으로 헤치고 넘었다.

그들의 열정에 청춘의 나는 물들고 싶었던 것이다. 열정의 빈칸을 나는 삶의 질문들로 메우고 있었다. 그래도 채워지지 않던 허기는 여자의 가슴에 기대어 잊으려 했다. 사랑은 달콤했으나, 나는 좋은 연인은 되지 못했다. 빈센트와 그분 덕분에 나는 처음으로 살아가는 일의 의미를 깨달았다. 이것이 지금 내가 인간 빈센트 반 고흐를 꺼내는 이유이다. 오늘의 청춘들과 그의 열정적인 삶을 나누고 싶었기 때문이다. 그래서 이 책은 빈센트와 그의 그림에 대한 해설서이기보다는, 그를 통해 나를 돌아보고 우리를 살펴보기 위한 인문학적 재료라 할 수 있다.

빈센트를 거울삼아 나를 비춰보다

빈센트가 살았던 오베르의 밀밭을 가봤다. 수확이 끝난 빈 들판엔 잘려나간 밀의 흔적들이 가득했다. 한 포기 밀이래야 가녀린 풀일 뿐이지만 그것들이 모여서 단단한 무리를 이루어, 지난여름 동안 뜨거운 햇빛을 받아내며 바람에 출렁였을 것이다. 인간은 맛볼 수 없는 태양과 바람, 비와 달이 스쳐간 흔적의 맛이 밀의 맛일까. 빈 들판에 서서 곡식과 고기를 먹어야만 살 수 있는 인간의 한계를 생각했다. 빈센트도 추수가 끝난 황량한 밀밭을 보며 죽어야만 끝나는 제 몸의 징그러운 허기를 생각했을 것이다. 화가가 된 후로 그는 과연 돈 걱정 없이 몇 끼나 배불리 먹었을까.

내일은 오늘과는 다른 날이 될 것이란 희망을 더 이상 품지 못할 나이에 그는 이곳으로 왔다. 화가로서 감당해야 할 현실은 버거웠다. 땅과 하늘은 지평선에서 만나 캔버스의 소실점이 되지만, 왜 그림과 생활은 영원히 평행선을 달리기만 할까? 그림을 포기하면 가난은 면하겠으나, 그림 없는 삶은 살아갈 의미가 없었다. 모순을 끌어안고 그는 지쳐갔다. 영혼이 반쯤 망가지면서도, 그것들이 화해할 영원의 순간을 꿈꾸었다. 영원은 인간의 눈으로는 확인되지 않는 세계였고, 보이지 않는 세계를 소실점 안으로 그려넣을 수는 없었다. 그래서 그것은 그림 안으로 들어오지 못하고 밖에서 초조하게 서성거릴 뿐이었다. 이런 상황이 「까마귀가 있는 밀밭」에 담겨 있다.

밀밭에 가로막혀 초록의 길은 하늘로 뻗지 못하고, 파란 하늘은 땅으로 내려오지 못한다. 밀은 먹어야만 사는 인간의 현실이었고, 그것은 곧 빈센트의 한계였다. 서로 가닿지 못한 두 세계 앞에서 그는, 날아오르는 까마귀들에 한계를 넘어서려는 열망을 담았다. 하지만 오히려 까마귀 떼의 무질서한 비행은 두 세계의 확연한 분리를 확인시키며 강조할 따름이다. 의도가 빗나간 풍경화는 결국, 그의 마지막 자화상으로 읽힌다. 이런 고뇌와 고통마저도 인생의 일부로 받아들이며 묵묵히 제 삶을 말끔히 살고 떠난 그는 아름다웠다, 고 말한다면 누가 아니라고 할까. 인간은 무엇으로 사는가. 빈센트의 답은 알 수 없고, 나는 내 질문을 쥐고서 그가 그리지 않은 방향의 들판을 내려다보다가 밀밭에서 내려왔다.

쌀을 불려 밥을 짓듯이 거친 생각들을 오래 불려서 글로 지었다. 설익은 밥은 혼자 먹기에도 민망했다. 지워지고 잘려나간 문장들이 종종 꿈에 불구의 문자로 나타났다. 부족한 글 솜씨로 인한 힘듦도 여전하지만, 무엇보다 빈센트를 거울삼아 지금의 나를 정면으로 바라보는 일이 고역이었다. 피하려고도 했지만 그럴수록 글은 빗나갔기에, 받아들이고 내 지난 삶을 반추하며 솔직하게 적어나갔다.

서른이 다 되어 그림을 시작했으면서도 빈센트는 자기만의 그림을 그렸다. 그 길고 외로웠던 과정을 죽는 순간까지 글과 그림으로 꼼꼼히 기록했다. 그것들로 나는 빈센트를 가깝게 느꼈고, 그는 나를 친구처럼 다독여주었다. 그러니 빈센트를 통해 나를 바라보는 시간들은 많이 힘들었으나 크게 유익했다. 내가 빈센트를 선택했으나 그가 나를 성장시켜준 셈이다. 빈센트는 젊어서 죽었다. 그 나이를 지나서도 살아 있음이 자주 부끄러웠다. 내 청춘의 고민과 헤맴을 갈무리하며, 나는 이 책을 썼다.

2014년 봄

이동섭

- 반 고흐 인생수업 이동섭 저 | 아트북스

21세기를 살아가는 지은이가 19세기를 살았던 빈센트 반 고흐의 인생에 자신의 청춘을 대입해보고, 외부의 평가에 휘둘렸던, 치열하지 못했던 자신의 삶을 돌이켜본다. 늦은 나이에 자신의 나아갈 길을 깨닫고 죽기 직전까지 그 목표를 향해 모든 것을 던졌던 열정적인 반 고흐의 삶에서 위로와 격려, 때로는 질타의 목소리를 듣는다.

[추천 기사]

- “욕망? 억누르지 말고 친구하세요” -『욕망해도 괜찮아』 김두식

- 김성윤 “청소년, 새로운 시각으로 바라본다면…”

- 40대 두 아저씨, 흐드러진 욕망의 수다를 펼치다! - ‘내밀한 욕망의 인문학’ 김두식-하지현 토크콘서트

- 도정일, 우리는 언제 영혼이 병들지 않는가!

반 고흐 인생 수업

출판사 | 아트북스

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[클래식] 제19회 쇼팽 콩쿠르, 젊은 거장들의 무대](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251017-0a60ec3c.jpg)

![[김미래의 만화 절경] 더께 밑의 우리, 더께 너머의 우리](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250630-d1bcfc30.png)

![[김승일의 시 수업] 김승일이 여러분 앞에서 퇴고함](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250528-14e0a917.png)

![[둘이서] 서윤후X최다정 – 내 방 창문](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-7f862cf3.png)