박윤진 작가

박윤진 작가

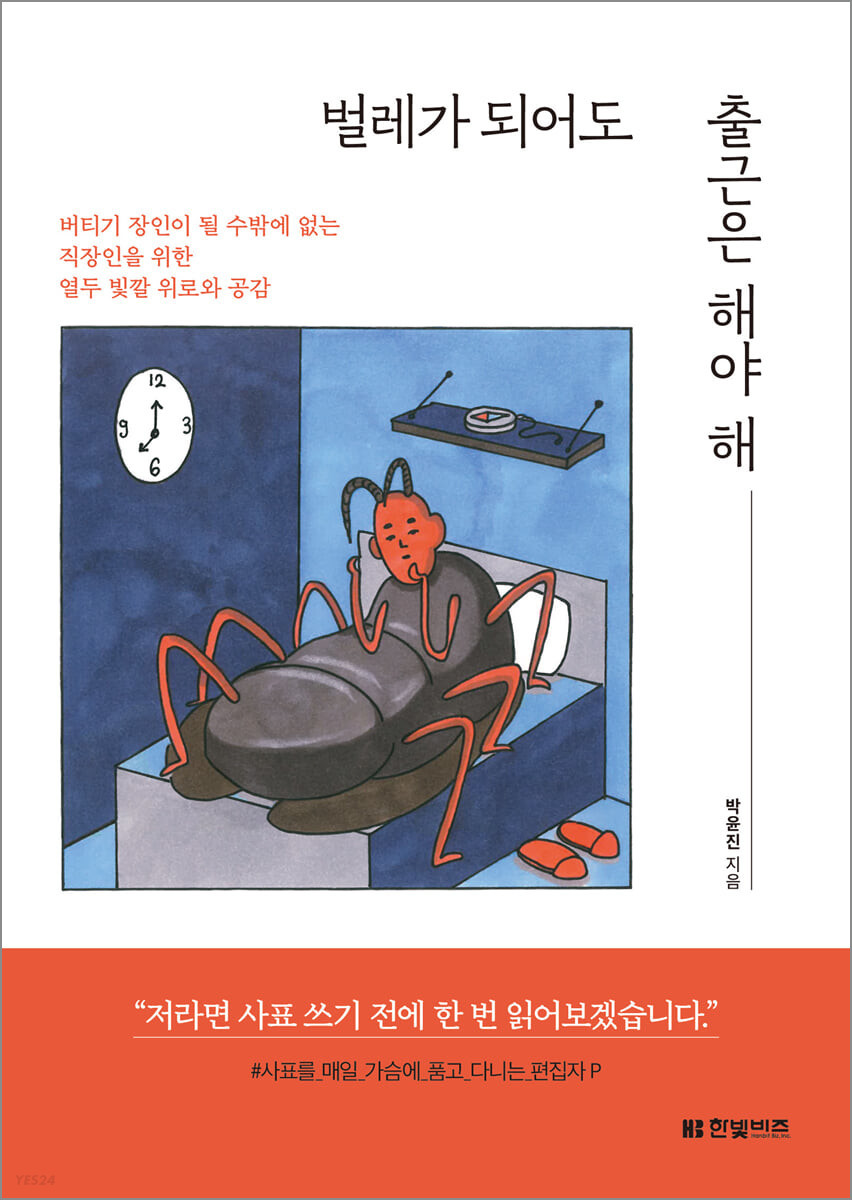

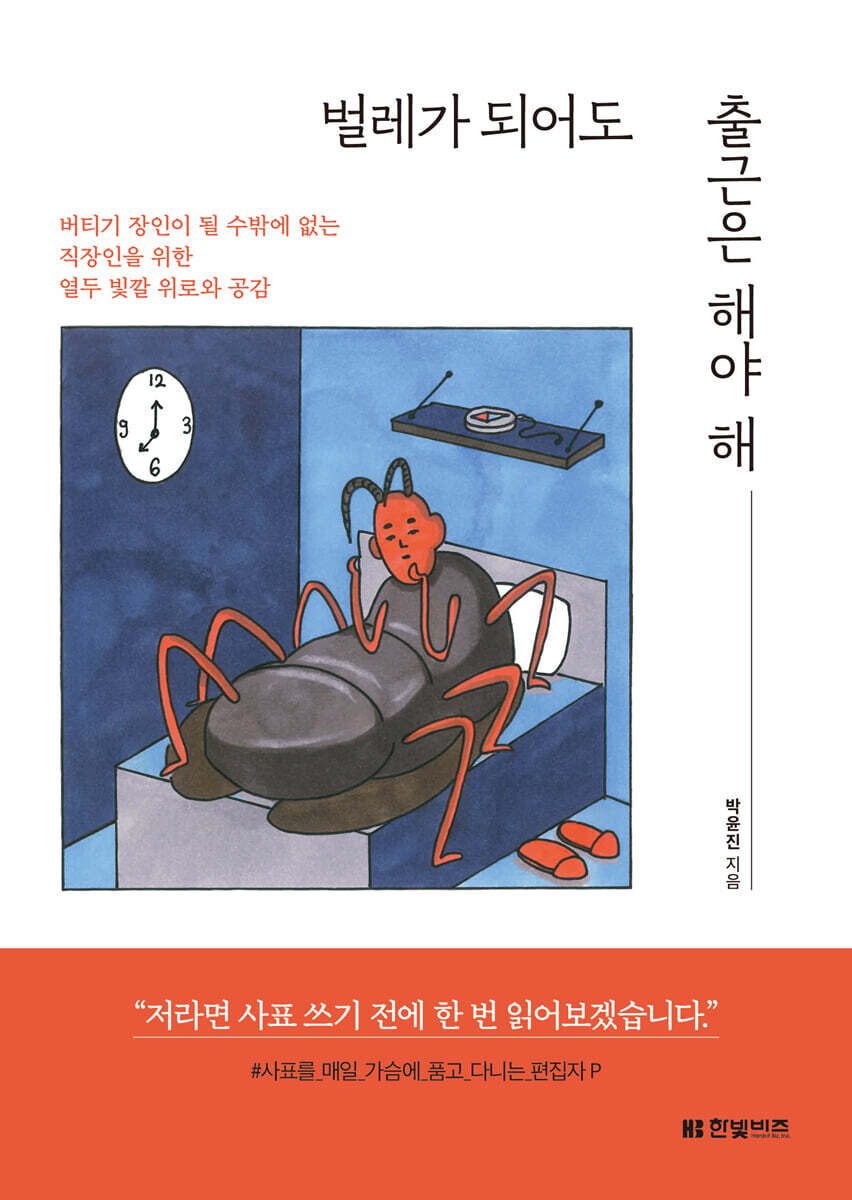

보자마자 카프카의 『변신』을 떠올리게 하는 제목과 표지의 책, 『벌레가 되어도 출근은 해야 해』가 출간됐다. 아침에 눈을 뜨고 벌레가 된 자신을 발견했음에도 생계유지를 위해 출근을 해야 하는 처지라서 당장 지각 걱정이 앞서는 존재. 그 누가 남의 이야기라고 외면할 수 있겠는가. 제목만 봐도 가슴이 저릿하며 시선이 가는 책을 쓴 박윤진 작가의 이야기를 들어보자.

독자 여러분께 첫 인사 겸 작가님 소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 『벌레가 되어도 출근은 해야 해』를 쓴 박윤진이라고 합니다. 1972년 아무런 이유 없이 태어났고요. 회사원으로 밥벌이하고 있습니다. 부모님껜 실망이 컸던 장남이고, 아내에겐 미안한 남편, 세 아이들에겐 부족한 아빠입니다. 청년 실업이 창궐한 요즘에도 자기 앞가림에만 빠져 정년 연장을 꿈꾸는 아슬아슬한 존재이기도 하고요. 걷고, 읽고, 쓰는 일을 좋아합니다.

『벌레가 되어도 출근은 해야 해』라는 제목이 참 재밌습니다. 조금 구슬프게 들리기도 하고요. 어떻게 이런 제목이 나오게 된 건가요?

이 책에는 12권의 책이 등장해요. 12권 중 첫 번째 책이 카프카의 『변신』입니다. 『변신』을 읽으면서 가장 절망스러웠던 건, 벌레로 변한 주인공이 지각을 걱정하고 있는 장면이었어요. 인간이 벌레로 변하고 있다는 건 인간으로서 일종의 죽음을 맛보는 거잖아요. 죽어가는 상황, 가족마저 외면할 수밖에 없는 모습으로 변신하면서도, 지각, 사장의 꾸지람을 걱정하는 회사원이라니. 더 절망했던 건 그 상황이 너무나도 잘 이해되었다는 거예요. ‘이러다 말겠지. 설마 내가 진짜 벌레로 변하겠어? 그게 말이 되니? 현실에 집중해! 현실은 내가 회사원이라는 것과 회사원은 지각하면 안 된다는 거야!’

출판사 팀장님과 담당 에디터님 모두 이런 회사원의 운명에 공감했어요. “어쩌다 우린 이 지경이 되었을까요?”라고 말하며 한바탕 웃다가 이렇게 책 제목을 정하게 됐습니다.

작가님의 직장 생활은 어떠신가요? 직장 생활 23년 차면, 책 속에 등장하는 분들만큼이나 다양한 일들을 겪으셨을 것 같아요.

제 회사 생활에 대한 저의 총평은 ‘재수가 좋다’입니다. 이 직장이 아니면 만날 수 없었던 좋은 사람들을 만났거든요. 물론 회사 생활이 원하는 대로 되지는 않았죠. 그렇지만 내 뜻대로 되지 않는 게 어디 회사뿐인가요? 어떨 때는 내 마음도 내 뜻대로 되지 않잖아요?

그래도 윗사람 기준 대부분 미운 놈이나 이상한 놈으로 살았던 회사 생활에 비하면 나름 운이 좋았다고 생각합니다. 기존 제도와 기득권자들에게 대드는 스타일에, 먹고 싶은 건 먹고 하고 싶은 말은 꼭 하던 스타일이었던 제가 아직까지 회사를 다니고 있습니다. 이 정도면 재수가 좋은 거 아닐까요?

물론 요즘은 지 잘난 맛에 살다가 이렇게 힘든 거 아닌가 하는 반성 아닌 반성도 많이 하고 있습니다.(웃음)

약 23년 동안 직장 생활을 버티실 수 있었던 비결도 궁금합니다.

한국에서 내로라하는 전문가들을 계속 만날 수밖에 없는 일을 오래 했습니다. 그들의 경험과 지식을 교육 콘텐츠로 만들어서 상장회사 실무자들에게 도움이 되도록 잘 전달하는 일이었는데요, 전문가들의 말을 알아듣고 내 것으로 만들지 않으면 하기 어려운 업무였습니다. 무시도 많이 당했죠. ‘이것도 몰라요?’라는 눈빛 속에서 아는 척하느라 연기력만 좋아졌습니다. 그런데 또 아는 척만으론 실력이 늘지 않더라고요. 무시당하면서 느낀 건 ‘결국 내 것이 있어야 한다’였습니다. 열등감을 자기개발의 원료로 사용했다고나 할까요?

물론 이 모든 것은 ‘생존’을 위해 한 일입니다. 밥벌이는 신성합니다! 하느님이 따로 있나요? 날 먹여 살리는 게 하느님이죠. 그렇게 하느님의 은혜로 살고 있으니, 이제 그 은혜에 보답해야잖아요. 제가 받은 은혜만큼 다른 사람들을 위해 뭔가 하고 싶단 이 소박한 사명감이 제 직장 생활을 버티게 해 주었습니다.

『벌레가 되어도 출근은 해야 해』 속에서 특별히 좋아하거나 기억에 남는 에피소드가 있으신가요?

『이반 일리치의 죽음』에 등장하는 건 실제 회사 선배님의 사례를 바탕으로 한 것입니다. 그분 장례식에 갔을 때는 꼭 저의 장례식에 온 것 같았습니다. 영장 사진의 주인공이 바로 저 같더라고요. 당연히 기분이 우울했죠. ‘회사 생활의 끝이 이런 거구나’ 하고 무척 혼란스러웠어요.

그러다가 톨스토이의 『이반 일리치의 죽음』을 읽게 되었는데, 그 당시 상황과 오늘날 우리가 너무 닮아 있었습니다. 죽죽산살! 죽은 사람은 죽은 사람이고, 산 사람은 살아야 한다는 이 말은 만국 공통어였습니다. 거기서 생각을 시작했습니다. ‘살아있다? 그럼 어떤 것이 살아 있는 것이고, 어떻게 살아야 하는 것인가?’ 그리고 저만의 결론을 내렸습니다.

그때의 기억이 아직도 생생해요. 의외로 책 속에는 우리의 삶과 닮은 이야기들이 많습니다. 완벽하게 닮지는 않았더라도 이야기를 읽고, 스스로에게 질문을 던져보세요. 저처럼 어느새 풀리지 않던 이야기의 해답을 찾게 될지도 모릅니다.

책에는 미처 담지 못한 이야기도 있을까요?

많아요! 『벌레가 되어도 출근은 해야 해』에 소개하지 못한 책들에도 보석 같은 사연들이 박혀 있습니다. 예컨대 『파우스트』, 『고도를 기다리며』, 『백년의 고독』 같은 작품들은 정말 할 이야기가 많거든요. 혹시 기회가 되면 이 책들과 얽힌 이야기도 전해 드리고 싶습니다.

『벌레가 되어도 출근은 해야 해』는 어떤 사람들이 읽었으면 하시나요?

저 같이 오래 회사 생활을 해서 자기 삶과 회사 생활이 구분되지 않는 분들, 특별히 불행하진 않지만 딱히 행복하지도 않은 삶에서 벗어나고 싶은 분들, 회사 생활을 생생한 자서전의 소재로 삼고 싶은 분들, 은퇴 후 독서로 생을 마감하고 싶은 분들, 몰래 일기장에만 작가가 되고 싶다고 수도 없이 쓰신 분들이 읽었으면 좋겠습니다. 이런 사람도 글을 쓰는데 내가 뭐가 모자라 꿈을 포기했나 싶으실 겁니다.

*박윤진 23년 차 회사원. 회사 생활이 꼬이면서 몸과 마음이 적잖이 아팠다. 이 아픔을 달래기 위해 시작한 독서 모임과 철학 공부. 덕분에 많은 글을 읽고 쓰며, 몸과 마음에 두꺼운 골판지 몇 장을 덧댈 수 있게 되었다. 그리고 덤으로 틈틈이 적어둔 글을 모아 책으로 엮을 기회도 얻게 됐다. 여러모로 독서와 철학은 사랑하지 않을 수 없는 것들이다. 사실은 책을 읽는 것보다 사는 것을 더 좋아하는 편이다. 철학 박사과정을 수료하고 『철학하는 50대는 미래가 두렵지 않다』(세종도서 선정) 등을 썼다. |

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

벌레가 되어도 출근은 해야 해

출판사 | 한빛비즈

벌레가 되어도 출근은 해야 해

출판사 | 한빛비즈

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

![[에디터의 장바구니] 『과학하는 마음』 『영릉에서』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251022-a6af176f.jpg)

![[더뮤지컬] 황석희 번역가, <원스>의 항해를 함께하며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250401-58dae1ea.jpg)

![[더뮤지컬] 애정으로 읽어낸 여성 캐릭터](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250304-e1e5d480.jpg)

![[둘이서] 김사월X이훤 – 마지막 편지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250131-bb9a96f0.jpg)