어린시절 그 동네는 크고 푸르고 또 미로 같았다

어린시절 그 동네는 크고 푸르고 또 미로 같았다

나에게는 신이 없다. 절대적이라 할 만한 것이 없다. 가리는 대상도 많거니와, 어떤 것도 나에게 절대적인 존재가 되도록 두지 않으려는 생각 때문이기도 하다. 하지만 그래도, 그런 나라도, 사실 누구라도, 기댈 무언가는 필요한데, 나에게는 그게 할머니다. 이렇게 말하면 무척 대단한 사연이 있는 것 같지만 그렇지는 않고. 사람들이 각자에게 의지가 되는 대체 불가능한 어떤 이름을 부를 때 나는 할머니를 부른 것 같다. 아마 돌아가신 다음의 언젠가부터 일 텐데 시작을 명확히 짚어 내기는 어려운 습관 같은 거다. 되는 일이라고는 하나도 없는 날, 뒤로 넘어져도 코가 깨지는 날, 세상이 다 내 적이구나 싶은 날이 있지 않은가. 그럴 때. 아아 할머니이 어떡해 엉엉.으로 시작하는 거. 나 말고는 누구도 나를 구하지 못한다는 것을 알고 있지만 다만 믿고 다리 뻗을 누울 자리가 필요한 거다. 현실에서 부릴 수 있는 응석이 한도를 초과하면 어쩔 수 없지. 다른 곳을 찾을밖에.

왜 할머니일까. 무엇도 잘 해내지 못한다고 잘 풀리지 않는다고 느낄 때 어린 시절로의 회귀가 절실해져서 그런 걸까. 그 품이 ‘집에 가고 싶다.’의 진짜 집 같아서 그런 걸까. 그러고 보면 할머니는 엄마였고 친구였고 선생님이었다. 사랑하는 마음에도 일정량의 미움이나 원망은 어쩔 수 없이 섞여들고 마는데, 그런 것도 없는 듯한, 거짓말처럼 단단한 애정으로 무장한, 비현실적인 어린 나의 보호자. 도대체 엄마의 엄마, 아빠의 아빠, 엄마의 엄마의 엄마가 된다는 건 어떤 것인가. 아이의 아이인 나로서는 감히 상상도 할 수 없는 거대한 무게를 지는 일일 테다. 아주 많은 것을 초월해야 감당할 수 있는 어마어마한 책임감일 거고. 아무리 내리사랑이라도 지치는 순간이 당연히 있겠지마는 아마도 대를 건너 내려오며 자식에게 향하던 기대 이상의 기대와 계산은 줄고, 엄격함도 단호함도 옅어진 탓이겠지. 대신 푸근하고 부드러운 사랑 이상의 사랑만이 더 진하게 남은 것이겠지.

대청마루에서 마당, 초록 대문을 지나 걷다 보면 나타나는 붓꽃이 소박하게 핀 골목 어귀. 널어놓은 붉은 고추 앞 옹기종기 모인 동네 어른들 곁에 가 앉을 때까지 내내 따뜻했던 할머니의 등. 큼직한 대접에 휘휘 저어 담아낸, 땀방울을 닮은 냉기가 송골송골 맺힌 믹스커피. 이렇게 구수하고 달달한 것들로 채워진 사이에는 다른 어떤 관계와도 비교할 수 없는 돈독한 우정이 있다. 배신은 없다. 그렇다면 이건 뭐 겁날 것도 없지. 마냥 징징거려도 좋은 거지.

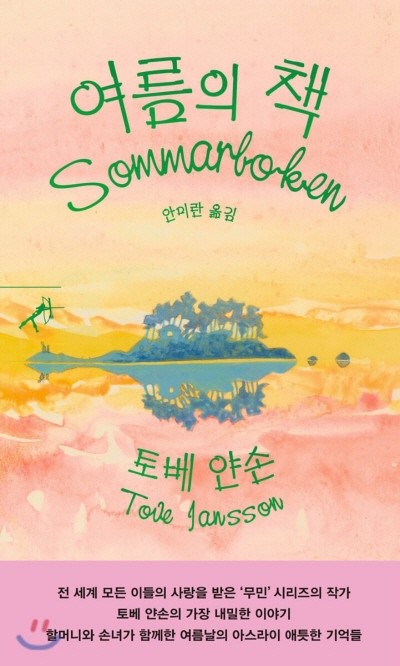

때때로 할머니는 무언가 중요한 것을 발견했는지 땅으로 허리를 굽혔다. 크고 검은 할머니는 달빛으로 된 길 가운데로 나섰다. 할머니의 뻣뻣한 다리와 지팡이는 계속 앞으로 나아갔고, 할머니는 점점 커졌다. 달빛이 할머니의 모자와 어깨를 덮었고, 할머니는 운명과 섬 전체를 지켰다. 불행과 죽음을 쫓는 데 필요한 모든 것을 할머니가 찾으리라는 건 의심할 필요조차 없었다. 할머니의 주머니에는 모든 게 다 들어갈 자리가 있었다. 소피아는 내내 할머니를 따라갔고, 할머니가 어떻게 달을 머리에 이고 가는지, 밤이 고요해지는지를 보았다.

- 토베 얀손, 『여름의 책』 168쪽

지금에 와서 셈해보면 아이의 어떤 무해한 사랑을 감안하더라도 결국엔 할머니가 손해인 것 아닌가 싶긴 하다. 그때의 할머니는 내가 그러리라 짐작하는 것보다 더 많은 것들을 알고 있었을 거다. 보고 있었을 거다. 봐주고 있었을 거다. 그 좀처럼 티 내지 않고 나서지 않는 커다란 존재가 나에게는 삶을 일정 선 이상 나빠지지 않게 해주는, 모나고 못난 구석을 둥글게 만들어주는, 그래도 여전히 아직 살아봐도 좋다고 여기게 하는, 그런 것이다. 인생의 안전벨트 같은 것. 지금의 나로 예전의 할머니를 만날 수 있다면 좋겠다. 그때와는 다른 것들을 묻고 들을 수 있겠지. 현실의 응석을 부려볼 수도 받아볼 수도 있겠지. 손을 포개어 잡고 이름을 불러볼 수 있겠지.

할머니, 하고 부르면 떠오르는 얼굴. 수줍은 듯 입술을 오므리고 작게 미소 짓는 뺨과 동그랗게 물기를 머금은 두 눈. 내내 가까이 두고 잃고 싶지 않은 얘기들, 잊지 않을 기분.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

여름의 책

출판사 | 민음사

여름의 책 - 쏜살문고

출판사 | 민음사

박형욱(도서 PD)

책을 읽고 고르고 사고 팝니다. 아직은 ‘역시’ 보다는 ‘정말?’을 많이 듣고 싶은데 이번 생에는 글렀습니다. 그것대로의 좋은 점을 찾으며 삽니다.

![[구구X리타] 책에게 예의](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250722-d483e3be.jpg)

![[구구X리타] 영원이라는 불가능에 도달하기 – 내가 글을 쓰는 이유](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-27b9652d.jpg)

![[큐레이션] 요리책도 책이다, 실용적이고 재밌는 레시피북 추천](https://image.yes24.com/images/chyes24/f/d/9/8/fd9893cf8ced7e5d5043247ca6e3021b.png)