“저는 ‘어쩌다’ 싫습니다. 이제껏 ‘어쩌다’ 이루어진 것은 하나도 없었어요.”

그는 낮고 듣기 좋은 목소리로 말했다. ‘어쩌다 살아남았다’라는 목차가 어떤지 논의하던 때였다. 그의 원고를 거듭 읽는 동안 나는 그 말의 의미를 알게 되었다. 쉰이 된 오늘까지, 그의 삶은 우연과 요행이 아닌 필연이고, 당위였다. 쉰이라는 세월 동안 그는 있어야 할 자리에 있었고, 살아야 할 삶을 살았다.

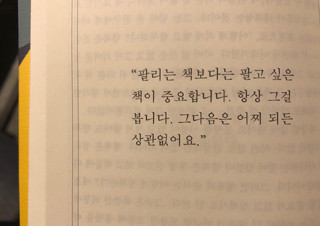

처음 노중일 작가의 글을 접한 것은 1월 말, 추위가 아직 가시지 않은 겨울이었다. 메일로 보내온 글은 자신을 고백하는 데, 사회를 냉정히 바라보고 분석하는 데 한 치의 망설임도 없었다. 피아를 가리지 않는 투철함. 칼 같은 글이었다. 그리고 그는 칼끝에 베이고 다치더라도 끝내 쓰고야 마는 사람이었다.

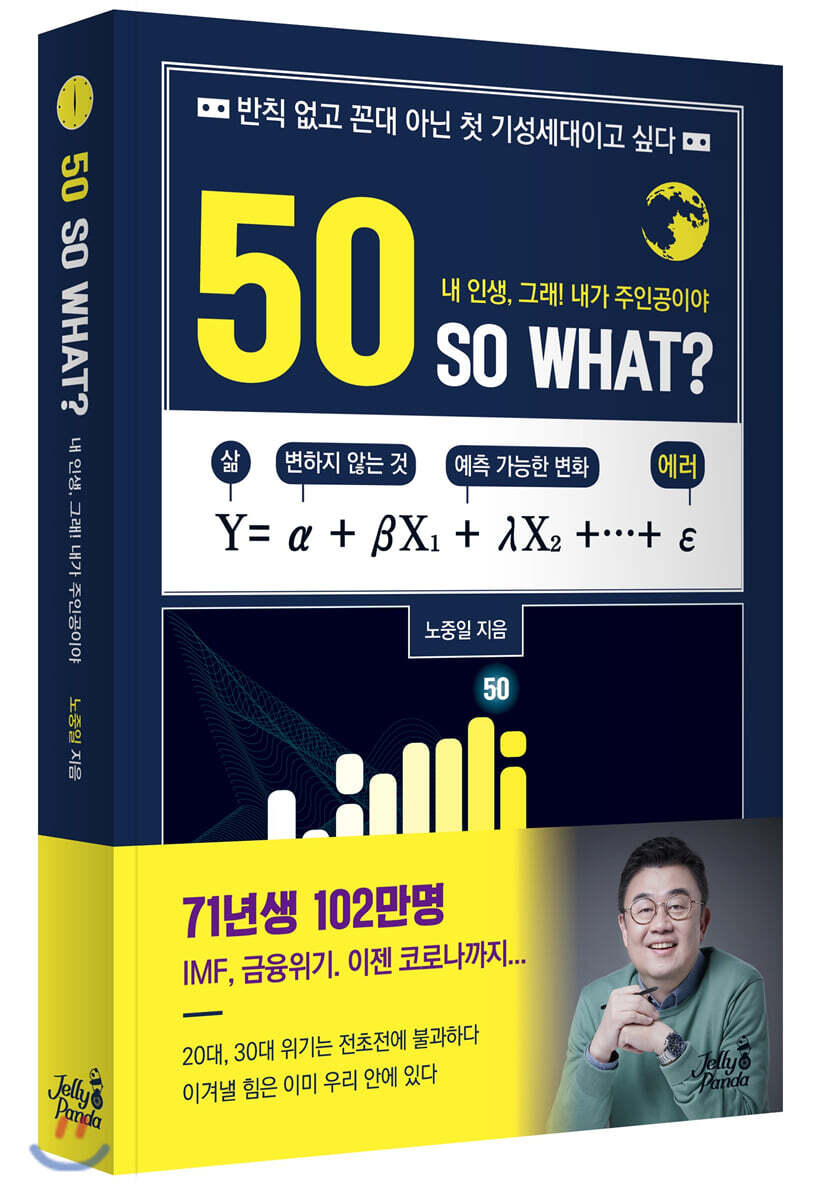

노중일 작가는 독특한 이력을 가지고 있다. 기자, 노조위원장, 정치인 참모를 거쳐 학생이자, 경영인으로 살고 있는 그다. 그에게 삶은 뼈아픈 고통의 시간이었고, 그럼에도 꿈꾸고 싶은 내일이었다. 기술경영학 박사 과정을 밟고 있는 그는 언제나 퇴근 후에는 연구실로 직행해서 종합 시험에 여념이 없었다. 그런 그를 만나러 서강대 근처로 향했다.

실제로 만난 그의 얼굴은 글을 읽으며 예상했던 것과는 달랐다. 깊은 주름과 날카로운 표정 대신, 어딘가 아이 같은 데가 남아 있었다. 그는 목차를 한동안 들여다보다가 다시 말을 이었다.

“기어코, 그래요. 기어코가 좋겠군요.”

하나의 생을 깊이 들여다보는 일은 결국 자신의 가장 심원한 끝과 만나는 일이다. 그래서 우리는 타인의 서사가 담긴 책을 읽는 것인지 모른다. 자신을 만나기 위해, 가장 찬란한 페이지와 고통스러운 페이지를 차례로 만나기 위해, 그 모든 것에도 불구하고 끝내 다음 페이지를 써내려가기 위해.

3월, 종전의 목차는 수정되었다. ‘기어코 살아남았습니다.’ 그야말로 그에게 어울리는 목차가 아닐 수 없었다. 기어코 죽지 않고 겨울을 버텨낸 봄꽃들이 차례로 피어나던, 이른 봄의 기억이다.

추천기사

이다혜(젤리판다 출판사)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

![[책장 위 고양이] 마트에서 비로소 - 김혼비 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/8/e/1/18e1c04b2eaf4a5c6da537e0a00139d9.jpg)

![[김미래의 만화절경] 어제 뭐 먹었어?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251027-5031a641.png)

![[김해인의 만화 절경] 슬퍼할 줄 아는 자는 복이 있나니](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250714-c82c4744.jpg)

![[리뷰] 내 머릿속에 코끼리의 뇌가 들어찬다면?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250703-b0c427ea.jpg)