존 크라신스키가 아내를 만나기 위해 영국을 방문했을 때의 일이다. 입국신고서를 훑어보던 입국심사원은 직업란에 ‘배우’라고 적혀있는 걸 보고는 “출연한 작품 중 내가 알 만한 작품이 있느냐”고 물었다. <오피스>의 미국판 리메이크에 출연했다는 말을 듣고도 심드렁하던 입국심사원은, 크라신스키가 만나려던 아내가 에밀리 블런트란 이야기를 듣고는 정색한 눈으로 크라신스키를 노려보며 물었다. “당신이? 당신이 에밀리 블런트 남편이라고?” 크게 이상한 일은 아니다. 미드 <오피스>나 영화 <콰이어트 플레이스>를 안 본 사람이라면, 존 크라신스키가 뭐하는 사람인지 전혀 모른 채 살았을 테니까.

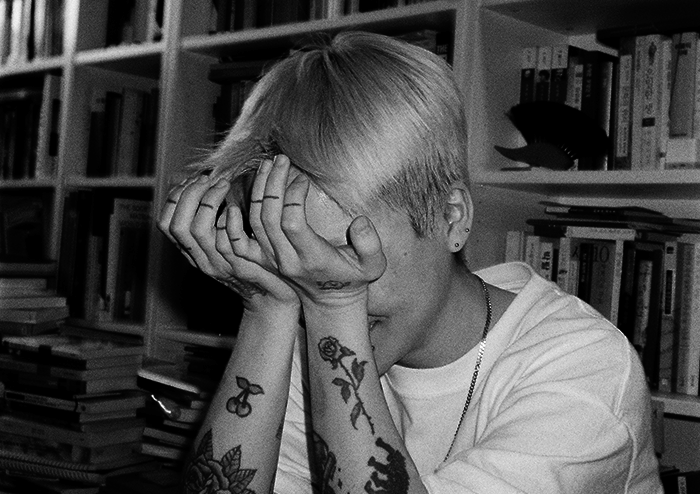

크라신스키가 출연한 작품을 한 작품도 접한 적 없던 사람까지도 그의 이름과 얼굴을 익히게 된 건, 역설적으로 코로나19가 전세계를 덮친 이후의 일이었다. 연일 뉴스를 통해 쏟아지는 절망과 공포를 지켜보던 크라신스키는, 자신의 트위터 계정으로 ‘긍정적인 소식이 있다면 제보해달라’는 글을 올린 뒤 유튜브에 채널 계정을 하나 팠다. ‘Some Good News’, 줄여서 SGN이라 명명된 이 채널을 통해, 크라신스키는 이 어두운 시절을 견디게 해 줄 만한 긍정적인 뉴스들만 모아서 전달하는 뉴스쇼를 진행하기 시작했다. 자기 집 서재 책상에 앉아, 자신의 어린 딸이 크레용으로 그려준 로고를 등 뒤에 붙여 둔 채로 진행하는 이 어설픈 홈메이드 뉴스쇼는, 런칭하자 마자 전 세계 네티즌들을 사로잡았다.

크라신스키가 모아온 ‘긍정적인 소식’은 ‘백신 개발에 차도’ 같은 거창하고 혁신적인 뉴스가 아니다. 대신 그는 뉴스쇼를 통해 다음과 같은 소소하지만 희망찬 이야기들을 전달한다. 코로나19의 위험 앞에 노출된 택배 운수 노동자들을 위해 손 소독제와 화장지를 마련해 나눠주는 시민들, 항암치료를 마치고 집으로 돌아오는 친구를 환영하기 위해 마을 초입에서부터 2m씩 거리를 두고 차도 옆에 서서 박수를 보내는 사람들, 마스크 때문에 입술을 읽을 수 없어 의사소통에 문제를 겪는 농인들을 위해 입 부분이 투명한 마스크를 개발한 이들의 소식 같은 것. 보통의 뉴스쇼라면 너무 사소해 뒷전으로 밀려났을 법한 소소한 미담과 인류애가, SGN 뉴스에선 언제나 헤드라인이 된다.

모두가 조금이라도 희망적인 소식을 기다리고 인류애를 확인할 수 있는 계기를 바란다. 하지만 희망은 그냥 생겨나는 것이 아니다. 크라신스키처럼 절망 속에서도 희망을, 고통 속에서도 웃음을 건져 올리길 포기하지 않는 사람이 있어야, 비로소 희망도 생기는 것이다. <오피스>도 <콰이어트 플레이스>도 본 적 없는 이들에겐 존 크라신스키는 낯선 얼굴이었겠지만, 어쩌면 인류가 이 지독한 바이러스와의 싸움에서 승리한 뒤에는 영국 입국심사원도 그를 알아보게 될지도 모르겠다. 당신, 온라인에서 사금 같은 희망의 조각을 건져 올려 홈메이드 뉴스쇼를 진행하던 그 남자 아니냐고.

존 크라신스키의 SGN 채널 : https://www.youtube.com/channel/UCOe_y6KKvS3PdIfb9q9pGug

이승한(TV 칼럼니스트)

TV를 보고 글을 썼습니다. 한때 '땡땡'이란 이름으로 <채널예스>에서 첫 칼럼인 '땡땡의 요주의 인물'을 연재했고, <텐아시아>와 <한겨레>, <시사인> 등에 글을 썼습니다. 고향에 돌아오니 좋네요.

![[작지만 선명한] 희망을 그리는 가망서사의 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250902-bf07a0ce.jpg)

![[정보라 칼럼] 소련의 등장을 예언했던 디스토피아 소설](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250731-65f3805b.jpg)

![[리뷰] 웹소설이라는 문화비평](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250626-0644316a.jpg)