언플래쉬

“멀리 있는 걸 보면 눈이 좋아져.”

한밤, 지붕 위에 누운 한 소년이 곁에 있는 어린 여동생에게 말한다. 두 사람은 별을 올려다보고 있다. 곧 여동생은 손가락을 펴서 별똥별을 가리키며 외친다.

“떨어진다!”

반짝이는 것과 떨어지는 것 중에 우리에게 더 가까운 건 무엇일까. 영화를 보다가 마음의 동공이 커져서 ‘둘 중 하나 놀이’를 연이어 해 보았다. 이런 식이다.

책상 밑에 쌓인 먼지는 가벼운 걸까, 무거운 걸까. 유리창에 비친 나무는 집 안에 있는 것일까, 밖에 있는 것일까. 헤어질 때 손을 흔드는 사람과 고개를 숙이는 사람 중에 더 다정한 이는 누구일까. 뺨을 타고 흘러내리는 눈물은 내게서 멀어지는 것일까, 가까워지는 것일까. 작은 것들을 위한 시와 큰 것들을 위한 시는 같을까, 다를까. 그리하여 산다는 것은 거창한 것일까, 소박한 것일까.

가끔은 평소에 해 보지 않고, 받아 보지 않았던 질문을 자신에게 던져 보면서 나를 무한히 넓혀 보기도 하고 좁혀 보기도 하는 게 좋다. 어디에 좋으냐고 묻는다면 눈에 좋고, 코에 좋고, 귀에 좋다. 또 왜냐고 묻는다면 그럴 때 우리는 못 보던 걸 보고, 맡지 못하던 냄새를 맡고, 듣지 못하던 걸 듣는다.

나는 오랜 시간 곁에 있던 이의 정면이 아니라 저만치 떨어져 선 그이의 뒷모습에 관해 묻고 답하다가 “가까이 앉아서 우리는 / 서로의 얼굴을 / 알아보지 못했다”라고 시에 적었다. 음식을 영양소 섭취의 과정으로만 여기지 않는 이가 멀찌감치 떨어진 곳에서 풍겨 오는 밥 냄새에 고개를 숙이고, 계절이 소리 없이 지나가는 걸 궁금해 하는 사람이 나무가 아니라 나무의 그림자에 귀 기울인다. 그늘에 귀를 대고 누워 있노라면 누구나 ‘어딘가’ 하는 마음이 되어 “바람이 분다, 살아야겠다” 하고 폴 발레리의 시구를 읊조린다. 시인을 몰라도, 시를 몰라도. 속삭이게 된다. 어딘가 아름다운 시는 없을까.

어딘가 아름다운 마을은 없을까

하루 일 마치고 흑맥주 한잔 기울일

괭이를 세워 두고 바구니를 내려 놓고

남자고 여자고 큰 잔을 기울일

어딘가 아름다운 거리는 없을까

주렁주렁 열매 맺힌 과실수가

끝없이 이어지고 제비꽃 색 황혼

상냥한 젊은이들 열기로 가득한

어딘가 사람과 사람을 잇는 아름다운 힘은 없을까

동시대를 함께 산다는

친근함 즐거움 그리고 분노가

예리한 힘이 되어 모습을 드러낼

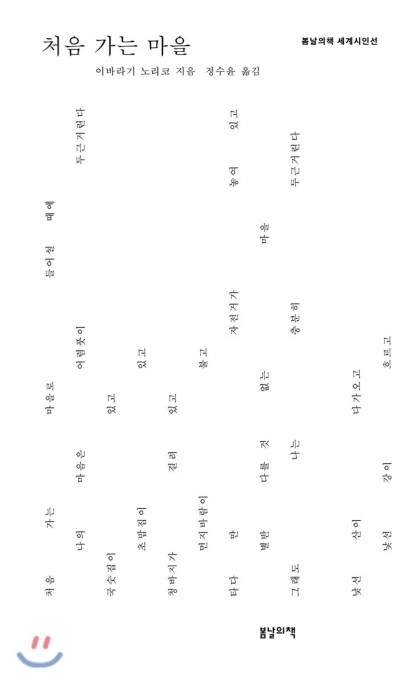

- 이바라기 노리코 지음, 『처음 가는 마을』 중 「6월」 전문

눈앞이 점점 컴컴하게 될 거라는 진단을 받고도 책을 읽고 시를 짓는 일을 게을리하지 않는 동생을 안다. 그이와 나는 동시대인이다. 그이와 함께 지붕 위에 올라 별을 본 적 없지만, 그이의 눈동자를 부러 오래 들여다본 적은 있다. 그이와 마주하고 앉아 있노라면 금세 말수가 적어지고 목소리가 낮아지고 귀가 작게 오므라들었다. 어디 멀리서 들려오는 것을 듣기라도 하듯이.

그를 눈에서 멀어지는 사람이라고 할까, 귀에 가까워지는 사람이라고 할까.

언젠가 한 번 그가 자기 시를 소리 내어 읽는 모습을 본 적이 있다. 글자가 인쇄된 종이를 말 그대로 눈앞에 두고 그는 ‘천사’라는 단어를 몇 번이고 반복하여 읽었다. 마치 보이지 않는 것을 보고 있는 듯이. 그날, ‘멀리 있는 것을 보면 눈이 좋아져’ 하고 그에게 말해 준다면 그는 어디를 향해 시선을 두었을까.

“천사를 보면 눈이 좋아져.” 그는 말하지 않았으나, ‘날아간다’. 나는 손가락을 펴고 가리키지 않았으나, 때론 말하지 않고 보지 않을 때 더 많은 걸 말하고 더 많은 걸 본다. 그와 헤어지고 집으로 돌아오는 길엔 어김없이 밤의 산등성이에 눈길을 주고 버스 창에 기대어 잠든 이의 발을 내려다보고 아직 시는 아니나 이제 곧 시가 될 글귀를 적곤 했다. 알 수 있는 질문으로 시작해서 알 수 없는 질문으로 끝나는 것들이었다.

헤어질 때 더 멀리에서 만나자고 인사하는 사람과 더 가까이에서 만나자고 인사하는 사람 중에 누가 더 오래 어딘가를 향해 걸어갈까. 어디로 가야 할지, 어딘가로 가는지 모른 채로, 어딘가 아름다운 흑맥주 한잔이 기다리고 있다고 믿는다면… 누구나 닿을 것이다. 우리는 닿기 위해 더 멀리 가고 닿기 위해 더 가까이 다가간다.

처음 가는 마을

출판사 | 봄날의책

김현(시인)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[비움을 시작합니다] 네가 변해야 모든 게 변한다 ①](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250821-ebeed89d.jpg)

![[젊은 작가 특집] 이유리 “최초로 쓴 글은 저를 위한 이야기였어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-23adec02.jpg)

![[젊은 작가 특집] 백온유 “언젠가는 공포 소설을 제대로 써보고 싶습니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-8e240083.png)

![[젊은 작가 특집] 고선경 “인공지능과 연애하는 인물을 그려 보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-c4941e46.png)

![[서점 직원의 선택] 새해를 함께 시작할 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250106-a898fddb.jpg)