언스플래쉬

광화문 세종문화회관 뒷골목 쪽으로 사브작사브작 걸어가다 보면 테이블도 몇 개 없는 오향장육 식당이 있었다. 오향장육, 그러니까 다섯 가지 향신료를 넣어 만든 간장으로 돼지고기를 오래 조려낸 거다. 오래된 그 집 나무문에도 오향장육의 알싸한 향이 배어 있었다. 정향 내음이 옷자락을 잡는 날이 많았다. 그날, 겨울이었고 우리는 추웠다. 남자 소설가 하나와 남자 시인 하나, 그리고 나는 오향장육 식당의 덜그럭대는 나무문을 열고 들어갔다.

|

|

동갑내기 우리는 시답잖은 이야기를 테이블에 떨구며 소주를 마셨다. 시인은 깜장빛 나게 조려진 고깃점 위에 파채를 올려 예쁘게도 집어먹었고 소설가는 접시에 담겨나온 오향장육이 몇 점 되지도 않는다며 자꾸 나에게 고기를 양보했다. 많이 먹어, 많이. 녀석의 목소리가 아직 귀에 앵앵한다. 꽤나 시간이 지난 일인데도 말이다.

좁은 식당이었고 우리 쪽으로 바짝 붙은 테이블에는 반백의 남자와 40대 초반쯤으로 보이는 여자가 앉아 있었다. 그들도 오향장육 접시를 앞에 두고 있었다. 하긴 그 집은 오향장육과 물만두만 파는 곳이니까. 반백의 남자에게 여자가 “주간님”이라고 불렀기 때문에 우리는 그들을 쳐다보았다. 반백의 남자는 어느 문학잡지의 편집주간이었고 여자는 그 잡지에 처음 글을 실은 신인작가인 모양이었다.

우리도 옆 테이블의 말소리 때문에 종종 말을 멈추었고, 그쪽도 그랬다. 그도 그럴 것이 양쪽 테이블에서 소설 이야기가 나오니, 그쪽이나 우리나 서로가 누구인지 몹시 궁금했을 것이다. 우리는 점점 말소리를 낮추었지만 옆 테이블은 그러지 못했다. 반백의 남자 주간은 이미 만취 상태였다. 그리고 그들의 대화는 우습기 짝이 없었다.

대화의 요지는 이러했다. “네가 너무 예쁘다. 오늘 들어가지 말아라. 나와 같이 있자.” 반백의 남자가 말하면 “주간님, 이러지 마세요. 정말 이러지 마세요.” 여자가 대답하는 식이었다. 그들의 대화는 끝도 없이 반복되었다. 듣는 것만으로도 화가 치밀 지경이었다. 우리의 시선을 느낀 여자는 얼굴이 발갛게 달아올랐다. 수치스러웠겠지만 자리를 당장 박차고 뛰어나갈 수도 없는 일이라는 것을 여자도, 나도, 그리고 반백의 남자와 내 친구들도 알고 있었다. 반백의 남자는 허섭스레기 같은 제 자랑을 쉼 없이 늘어놓았고 여자는 이제 일그러진 표정을 감추지도 못한 채 그냥 “네네” 끄덕이고만 있었다. “저 자식, 얼굴 잘 봐둬. 누군지 알아낼 거야. 아주 개망신을 주겠어.” 소설가 친구가 이를 앙다물었다. 몇 번이고 옆 테이블을 엎어버릴 듯 흥분을 하는 바람에 시인 친구와 내가 그때마다 도닥여야 했다. 그때 언뜻 바라본 창밖으로 첫눈이 내리고 있었다.

“어, 눈이다. 첫눈이네.” 나는 그 말을 하며 살짝 돌아앉았다. 긴 코트 사이에 가려져 있던 내 다리가 드러났다. 나는 코트 안에 짤막한 바지를 입고 있었다. 반백의 남자가 주름 가득한 얼굴 속 눈을 게슴하게 접어보이며 내게 말했다. “뭐야, 이건. 왜, 너 나한테 한 번 주려고?” 소설가 친구가 드디어 자리를 박차고 일어났다. 미처 반백의 남자가 한 말을 듣지 못한 시인 친구가 벌떡 일어나 소설가 친구의 허리를 붙들었다. 그 와중에도 나는 테이블이 뒤집힐까봐 한쪽으로 테이블을 얼른 밀어두었다. “야, 너 대체 어디 주간이야?” 고성이 시작되자 여자는 가방과 머플러를 쥐고 식당 입구로 뛰었다. 겁에 질린 얼굴이었다. 그녀가 문을 열기 전 나에게 한 말이 여태 기억난다. “저기요, 우리 지저분한 사이 아니거든요.”

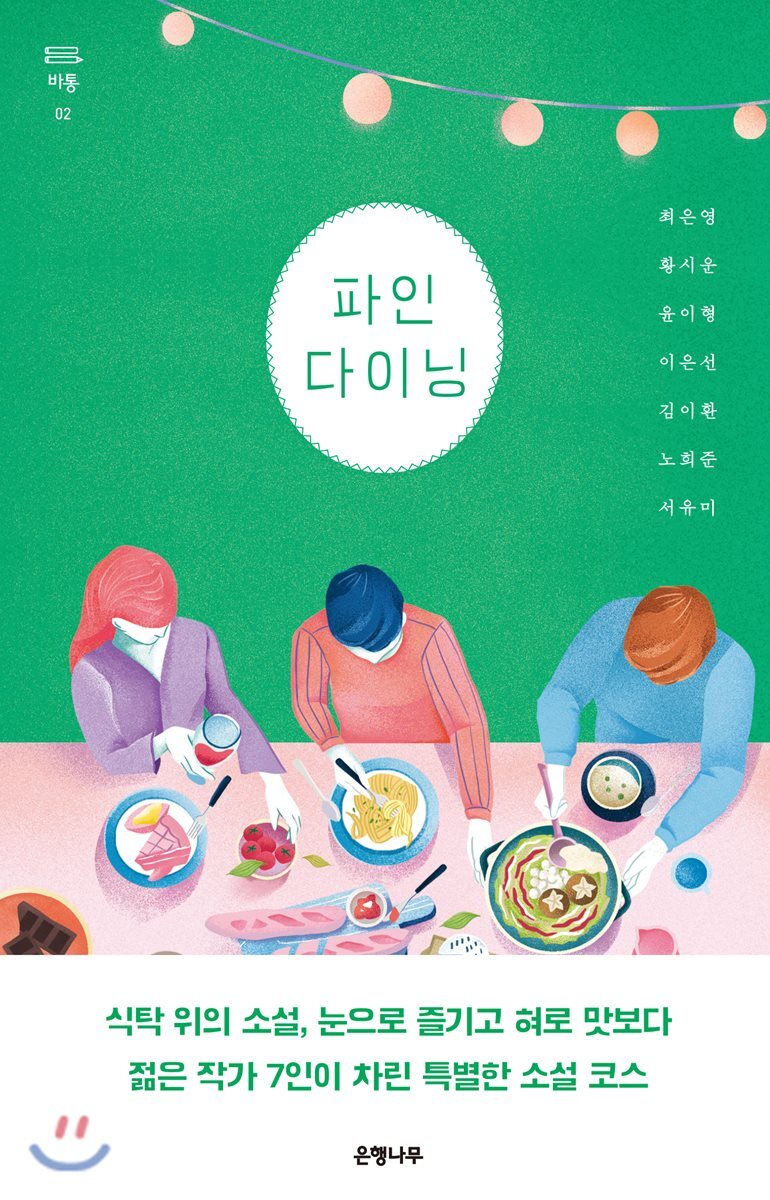

이후로 오향장육을 먹은 적이 없다. 몇 년을 다닌 단골집이었지만 정향 내음 대신 그날의 춥고 스산한 음담만 떠오를 뿐 이제는 그 맛을 잊었다. 그 기억 같은 소설집이 한 권 나왔다. 윤이형, 최은영, 노희준 등 젊은 작가 7인이 쓴 음식에 관한 테마소설집이다. 최은영 소설 속 미역국은 쓸쓸하고 윤이형이 들려주는 밀푀유나베 이야기는 단아하다. 노희준의 파스타는 발칙하고 싱그럽다. 게다가 이 책은 초판 1쇄분에 한해 5500원이다. 『파인 다이닝』 . 작가들의 소설을 골라 읽는다는 느낌보다 식탁 위 음식들을 골라먹는 재미가 있어 나는 두 시간도 안 되어 책 한 권을 다 먹어버렸다.

-

파인 다이닝김이환, 서유미, 노희준, 윤이형, 황시운 저 외 2명 | 은행나무

‘바통’은 참신한 테마를 선정하고, 젊은 작가들의 날카로운 시선을 입혀내어, 뛰어난 문학적 결과물들의 숨 가쁜 릴레이를 꾸준히 이어나가보자는 취지로 기획되었다.

파인 다이닝

출판사 | 은행나무

김서령(소설가)

1974년생. 2003년 『현대문학』으로 등단. 소설집 『작은 토끼야 들어와 편히 쉬어라』, 『어디로 갈까요』와 장편소설 『티타티타』, 그리고 산문집 『우리에겐 일요일이 필요해』를 출간했으며 번역한 책으로 『빨강 머리 앤』이 있다.

![[인터뷰] 조예은 “소외되거나 경계 밖에 있는 존재들에게 서사를 부여하는 게 이야기의 의무라고 생각해요.”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-6c7f6d08.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 여행을 떠나요](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-9133ca15.jpg)

![[문화 나들이] 활기 가득한 초여름을 즐기는 법](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250509-35da15b6.jpg)

![[둘이서] 김사월X이훤 – 마지막 편지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250131-bb9a96f0.jpg)

북버드

2018.05.04