사진: 곽예인

사진: 곽예인

“사람과 기계를 위한 근미래”들

한영원 저 | 봄날의 책

앞과 뒤를 모르겠는, 위와 아래가 분간되지 않는, 두 색채가 섞일 듯 결코 혼재되지 않은 채로 서로의 경계를 확실히 하고 있는, 이 시집. 이 시집을 볼 때 무언가 이름 붙일 수 없는 파동이 휘몰아치는 것 같았다. 한 번도 관측된 적 없는 것이었다.

한영원이라는 시인의 첫 시집이다. ‘코다크롬’은 현재 단종된 아날로그 필름의 한 종류다. 그것의 특징은 더할 나위 없는, 찢을 래야 찢을 수도 없는 명징한 대비Contrast였다. 여기서의 이것과 저기서의 저것이 분명히 존재한다. 하지만 어느 지점에서 그것이 반드시 만나면서 시는 계속해 새로운 방식으로 관측된다. 새 이름을 얻는다. 색조 없이 다채로운 이 말도 안 되는 일들이 가능한 곳이 바로 여기, 시의 영토이다.

펼치면 반드시인 세계가 당신을 기다리고 있을 것이다. 분명히, 쨍하게, 아름다울 것이다. 슬플 것이다.

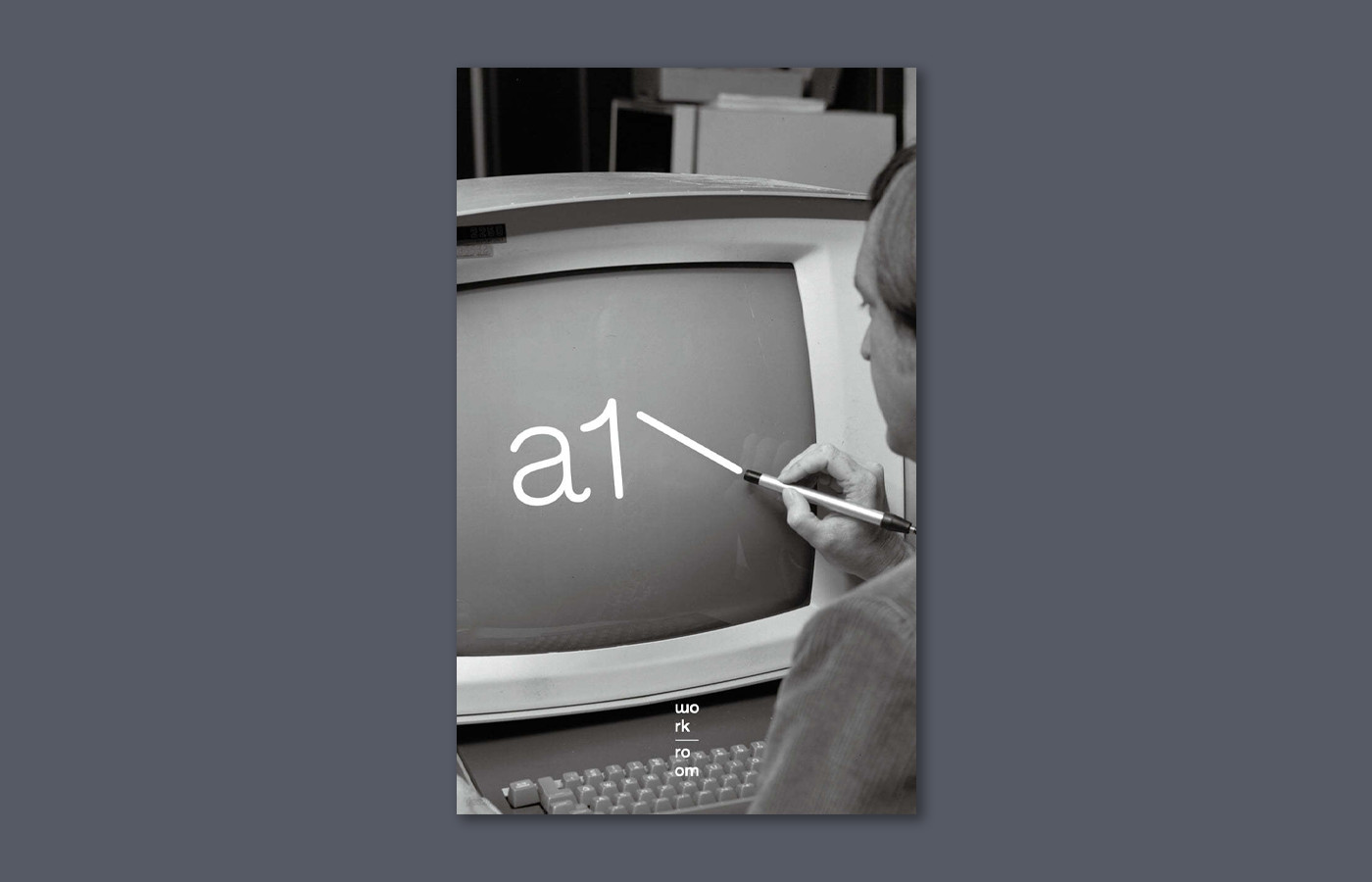

케네스 골드스미스 저/길예경, 정주영 역 | workroom(워크룸프레스)

지금 이 세상을 살아가는 우리에게는 웹이 전부다. 월드 와이드 웹. 이것을 우리에게 앗아가 버린다면 우리는 정말 아무것도 하지 못할 테지. 그런 우리가 태초의 문자로 무엇을 쓰고 있는가? 웹의 온 구석에다가 흩뿌려진 그 문자의 상흔들이 어디를 배회히며 누구에게로 가닿고 있는가? 그리고 무엇보다, 이것은 누구의 것인가?

저자 케네스 골드스미스는 ‘창작하지 않으며’ 새로운 문자 예술을 할 것을 강력히 제안한다. 그것이 우리에게 당도한 현재이자 유일한 미래이기 때문이다. 과거도 미래도 없고, 고향도 주인도 없는 이 글자들을 우리는 마음껏 도련하고 제단하며 능숙히 살육할 줄 알아야 한다. 그것이 우리가 만들어 온 글자의 영토이기 때문에, 이것은 어느 정도 우리의 책임이기도 하므로. 정부도 없고 구속력도 없는 이 무한한 곳에서 새로운 문자 예술이 탄생한다. 창작하지 않는, 비非창작의 방식으로.

K 알라도맥다월, GPT-3 저/이계성 역 | workroom(워크룸프레스)

우리가 다만 따라갈 수 없는 것이 있다면 그것은 우리가 만들어낸 기술의 속도일 것이다. 인공지능은 인간의 지성 조직에서 태어났지만 어느 순간 그것을 벗어나거나 조롱하기 십상이다. 하지만 우리가 인공지능을 다룰 때 반드시 잊지 말아야 할 명제가 있다. 우리는 인공지능과의 “상호관계”를 이뤄야 한다. 그들은 사람도 우리의 적도 아니고, 오로지 우리와 관계 맺기 위해 태어났다. 상호하며 조직하도록 우리가 설계한 것이다.

저자는 이 명제를 가장 바탕에 두고, 여러 체계를 입력해 가며 하나의 혹은 절대 하나일 수 없는 글을 chatGPT와 함께 썼다. 서체의 차이에 따라 누가 무엇을 썼는지 ‘애써’ 분간할 수는 있지만, 읽다보면 그 구분 짓음이 얼마나 쓸모 없는 일인지를 깨닫게 된다. “나”라고 말하는 그가 과연 인간인지 지능인지 알 수 없을 때, “우리”라고 말하는 지능이 상식 밖의 영역에서 아름다움과 조화를 말할 때, 숙연해진다. 그리고 무엇보다, 이것은 둘의 상호작용으로 탄생한 것이며, 그보다 아름다운 창작은 없다.

아피찻퐁 위라세타쿤 저/이계성 역 | 미디어버스

태국 태생의 영화감독 아피찻퐁 위라세타쿤이 chatGPT에 수십개의 프롬프트를 입력하여 하나의 개성(혹은 성격)을 가진 “태양”을 탄생시킨다. 그는 그가 만들어낸 태양과 무한한 대화를 이어 나간다. 궤도처럼 뻗어나가는 이 대화에서는 온갖 사물과 개제와 인간이 속수무책으로 등장한다. 어느 지점에 도달하면 그들이 마구잡이로 교차하면서 무엇이 진실인지 솎아내기 어려운 지경에 이른다. 하지만 여기서 가장 중요한 사실은 여기에 있는 그 무엇도 진실이 아니라는 점이다. 그러나 가짜는 더더욱 아니다. 진실과 사실, 이 모호한 경계를 일종의 실험실로 바꾸어낸 이 대화들에서 때때로 ‘진리’에 가까운 말들을 발견하게 될 것이다. 더없이 명백한 그 진리를.

영화 <리브 더 월드 비하인드>

감독 샘 에스마일 | 넷플릭스

영화 <돈 룩 업Don`t Look Up>은 혜성 충돌이라는 전지구적 멸종 사건을 두고 무엇을 볼 것인지 무엇을 보지 않을 것인지 말한다. 하지만 결국 다 쓸데 없는 일이 되어버린다. 혜성의 충돌을 막지 못했기 때문이다. 아니, 막지 않았기 때문이다.

그러나 <리브 더 월드 비하인드>는 무엇 때문에 우리가 망하게 될 일인지 모른다. 모르는 채로 떨고 울면서 서로를 의심하고 비난하고 총구를 겨눈다. 지구를 향해 맹렬히 전진해오는 혜성도, 우리가 딛밟고 있는 이 영토를 다 잡아 삼킬 재해도 없다. 그저 무언가가 ‘잘 안 된다’. 그 뿐이다. 무엇이 더 믿음직스러운 멸망인가? 어떤 것이 더 그럴 듯한 결말인가? 곧 도래할, 우리가 기다리고 있다는 이 여섯 번째 멸종의 다른 모습은 과연 어디에 있을까? 대체 무엇일까?

박참새

1995년 부산에서 태어났다. 건국대학교 영어영문학과를 졸업했다. 제42회 김수영 문학상을 수상하며 작품 활동을 시작했다.

![[더뮤지컬]비인간 존재들이 보여주는 공생의 윤리](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250428-db97d83a.jpg)