<채널예스>에서 격주 화요일 영화감독 박지완의 '다음으로 가는 마음'을 연재합니다. |

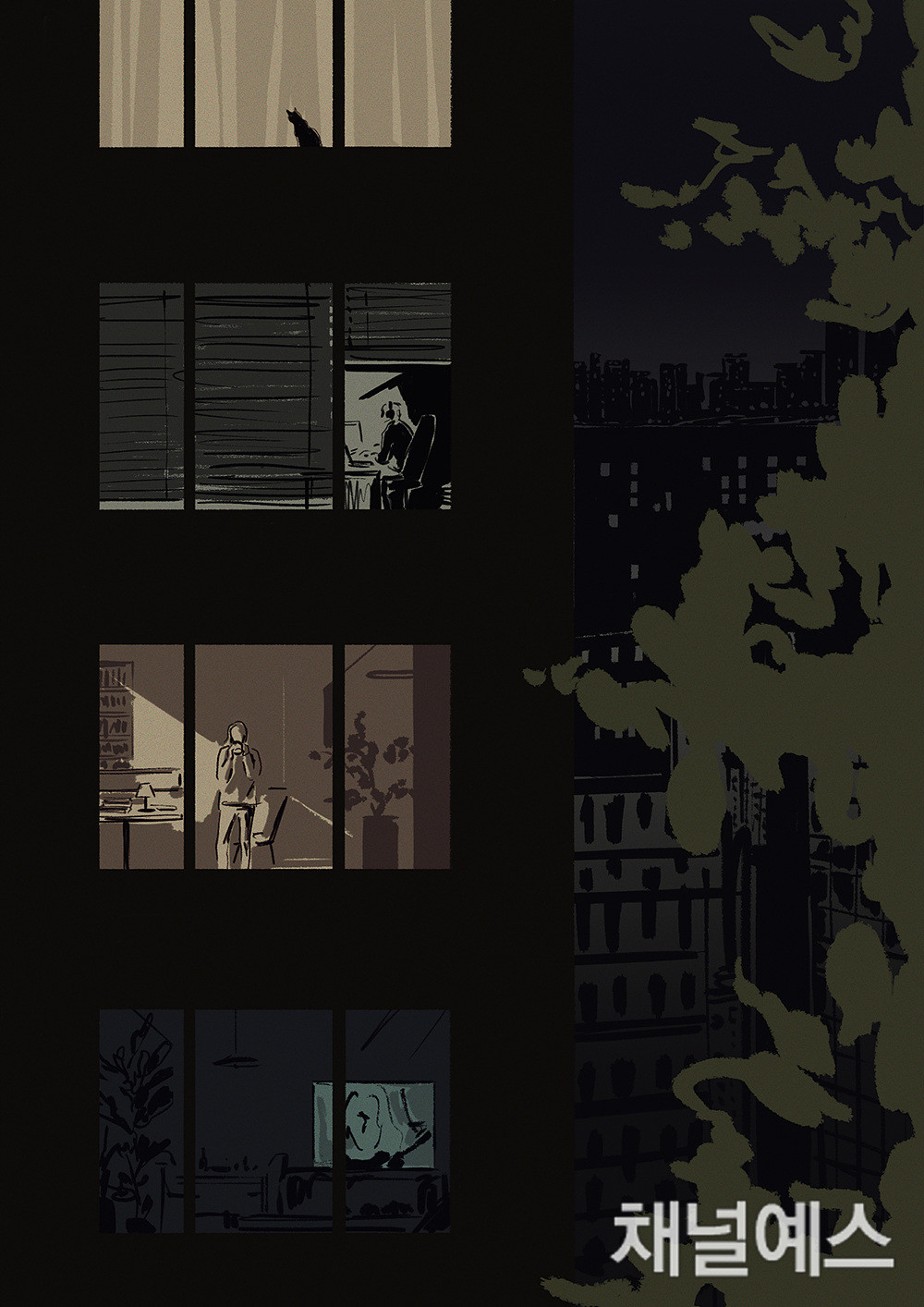

일러스트_박은현

일러스트_박은현

20대의 나는 '욕망'이 나쁘다고 생각했다.

지금 생각해 보면 아마도 재능 때문이었던 것 같다.

그때는 내가 마음에 들지 않았다. 다들 비슷하겠지만 내가 바라는 나와 실제의 나는 간극이 컸다.

나는 내가 어떤 사람인지 (되도록 정확하게) 알고 싶어 했고, 내가 눈부신 재능을 가지고 있지 않다는 정도는 다행히도 제법 빨리 알 수 있었다. 그러나 뭔가 (대단한 걸) 만들어보고 싶은 마음은 쉽게 사라지지 않았다.

나에게 없는 재능을 가진 사람들은 존재만으로도 나를 주눅 들게 했는데, 그들에게 욕망 같은 건 없어 보였다. 재능을 닮기 너무 어려웠기 때문에 욕망하지 않는 모습 정도는 따라 해 보고 싶었는지도 모른다.

인생 처음으로 정말 좋아하는 것이 생겼는데 내가 자격이 있었으면, 내가 눈치 채지 못한 나의 재능을 누군가 발견해 줬으면 하고 바랐다. 그렇지만 동시에 재능이 모자라는 것도 서러운데 그걸 알지도 못하는 바보는 아니었으면 싶었다.

재능이 있다는 증거를 찾아 헤맸지만 동시에 내가 아무것도 없다는 사실을 남들에게 들킬까 바삐 돌아다녔다. 어쩌다 나에게 관심을 보인 사람이 있었지만, 그건 나의 허세가 안타까운 사람이거나 나의 불안에서 어린 시절 자신을 보는 사람이었거나, 그것도 아니면 그냥 내가 어린 여자애였기 때문이었다.

재능 자체를 오해했다고도 볼 수 있을 텐데 그냥 해보면 될 것을, 나에게 그게 없으면 어쩌나 하며 벌벌 떨기만 하는 겁쟁이였다. 생각해 보면 '내가 원하는 재능이 나에게 있는가?'하는 것이 왜 그렇게 중요했을까 싶다. 설령 재능이 없다는 얘기를 들었어도 그냥 했을 거면서.

어린 나여, 그 시간에 뭐든 그냥 했으면 좋았을 것을.

나는 세상의 다채로운 재능들이 빚어 놓은 글과 영화, 공연, 전시 등등을 다 보기로 마음을 먹었다.

가지지 못했다면 다 들여다보기라도 하겠다는 마음이었다. 훔칠 수 있다면 더 좋고.

부지런히 다니다 보니 초조한 마음도 조금 가라앉았다. 그리고 무엇보다 정말 재미있었다. 노하우도 생겼다. 각종 전시, 공연 정보는 부지런히 알아볼수록 다양한 장르로 번져갔다. 특히, 공연은 고전 무용과 현대 무용, 클래식 음악, 국악과 판소리까지 이어졌다. 세상에는 좋은 것들이 많구나, 아름다운 것이 많구나.

운이 좋게 정말 재능이 있는 사람들과도 종종 친구가 되었다. 신기하게도 재능이라는 것은 한 눈에 알아볼 수 있는 것일 때가 많았다. 어떤 재능은 정말 놀라웠고, 가끔은 과장되어 있기도 했다. 타인에 대한 질투가 힘이 될 때도 있겠지만 내 눈엔 좀 멋이 없었다. 게다가 질투만으로는 어디에도 갈 수 없다. 너무 강한 재능 옆에서는 내 나침반이 망가질 것을 두려워했는지도 모르겠다. 그러나 그들 모두 가만히 있다가 결과물을 내는 사람들은 아니었다. 끊임없이 무언가를 하고 갈고 닦았으며 무엇보다 그 결과물을 욕망했다.

생각보다 욕망은 간단하지 않았다.

나는 무엇을 원하는가. 그래서 나는 무엇을 해야 하나, 할 수 있을 것인가를 따져봐야 하는 과정은 잔인했다.

이리저리 돌아다니던 나는 한참 시간이 지나서야 멈춰 서서 내가 부끄러워하는 나를 들여다보았다. 재능 없을지도 모른다는 현실을 맞닥뜨리기 싫어서 멀리멀리 돌아왔지만 결국 나는, 나의 것을 만들고 싶었다. 그게 남들 보기에 이상하게 보일지 몰라도, 지금은 전혀 불가능하게 보일지 몰라도, 그게 그때의 내가 원하는 것이었다. 안타깝지만 내가 어떤 작품을 열렬히 사랑해도 그것은 내가 만든 것이 아니다. 그 사랑이 반영은 될 수 있겠지만 내가 할 수 있는 것과는 다른 것이다.

계속하는 것도 재능이고, 자신이 마음이 들지 않을 때 어디가 마음에 들지 않는지 정확하게 아는 것, 그것도 재능이다. 제대로 욕망을 들여다보는 것도 재능이다.

욕망은 정확하다. 내가 무엇을 원하는가 하는 질문은 언제나 유효하다.

그것이 세계 정복이라고 해도 바로 이어서 '그렇다면 지금 나는 무엇을 할 것인가'라며 스스로 질문해야 하기 때문이다. 막연히 바라는 것과는 전혀 다르다. 정확해야 누군가에게 도움을 청할 수도, 어떤 대단한 의견을 듣더라도 내 귀에 들어올 것이다.

돌아보면 사람들은 자신이 욕망한 것까지는 버텨낸다. 그리고 시간이 지나면 그 욕망도 조금 자리를 옮겨간다. 현재의 '나'라는 사람의 모양이 마음에 안 들더라도 조금 달라질 수 있다는 희망과 내가 그걸 위해 뭔가 하겠다는 현실적인 마음이 섞이게 되는 것이 욕망인 것 같다. 당연히 내가 욕망한 것의 결과물이 내 생각과 같지는 않을 것이다. 그래도 했다는 기억이, 최선을 다했다는 사실이 내 발목을 꺾지는 않는다. 발목은 보통 슬금슬금 도망치다 꺾인다.

갑자기 뜬금없이 욕망에 대해 얘기하는 것은 나의 20대와 비슷한 사람을 만났기 때문이다. 그 역시도 재능에 대해 고민하는 것 같아 보였다. 사실은 그게 재능의 문제가 아닐지도 모르는데, 그 사람이 좀 더 명확하고 구체적인 욕망 가졌으면 바라는 마음이 들었다. 남들이 떠드는 재능 같은 건 정말 상관없는데, 그냥 자신의 마음을 들여다보고 하루하루 재미있게 사는 것이 더 좋겠다고 생각했지만 그렇게 말하지는 못했다. 20대의 내가 그런 말을 들었다고 한들 잘 전해졌을까, 생각하니 말이 더 안 나왔다.

시간이 지난 탓인지, 나는 내 자신에게 조금 너그러워졌다.

막연하고 알 수 없는 재능의 유무로 나를 미워하지 않고, 대신 나의 욕망을 생각한다. 당연히 욕망하는 대로 가지 않을 테지만 그래도 가고 싶은, 가야 하는 방향 정도는 정할 수 있어서 좋다. 가는 길에 시간을 낭비할 수도, 바보 같은 선택을 할 수도 있다는 변수를 넣어준다. 좀 모자라는 것을 들켜도 할 수 없다고 생각하니 이젠 솔직하게 도움을 요청할 수도 있을 것이다.

무엇이 '되길' 바라는 마음도 좋지만, 어쩌면 그게 가장 나를 절망하게 만드는 마음이었다.

무엇이든 지금 집중해서 '하는' 것, 그게 현재의 나 혹은 미래의 나일 가능성이 더 많다.

나의 20대와 닮은 그대여, 욕망은 그리 나쁘지 않다네.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

박지완(영화감독)

단편 영화 <여고생이다>, 장편 영화 <내가 죽던 날>을 만들었다.

박은현(일러스트)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[박지완의 다음으로 가는 마음] 탐정과 나 : 추리소설을 읽는 마음 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/7/d/1/17d16313493c8edf27f46d530a2715ef.jpg)

![[박지완의 다음으로 가는 마음] 책과 나 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/4/7/e/c47edf625323517d002842439366f971.jpg)

![[박지완의 다음으로 가는 마음] 영화의 주인은 누구인가 - 故 강수연 배우를 추모하며 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/b/f/3/d/bf3da8c12df593b33dd01ed8f0929dd9.jpg)

![[리뷰] 다시 중첩되고 또 멀어지는, 몸들의 이야기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250814-423bae4d.jpg)

![[예스24] 프리즈 LA 2025 : 화마를 딛고 뜨거운 열기를 이어가다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250403-a225b87d.png)

![[이벤트 종료] 새로워진 채널예스 기대평을 작성해주세요!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241126-81642dcc.jpg)