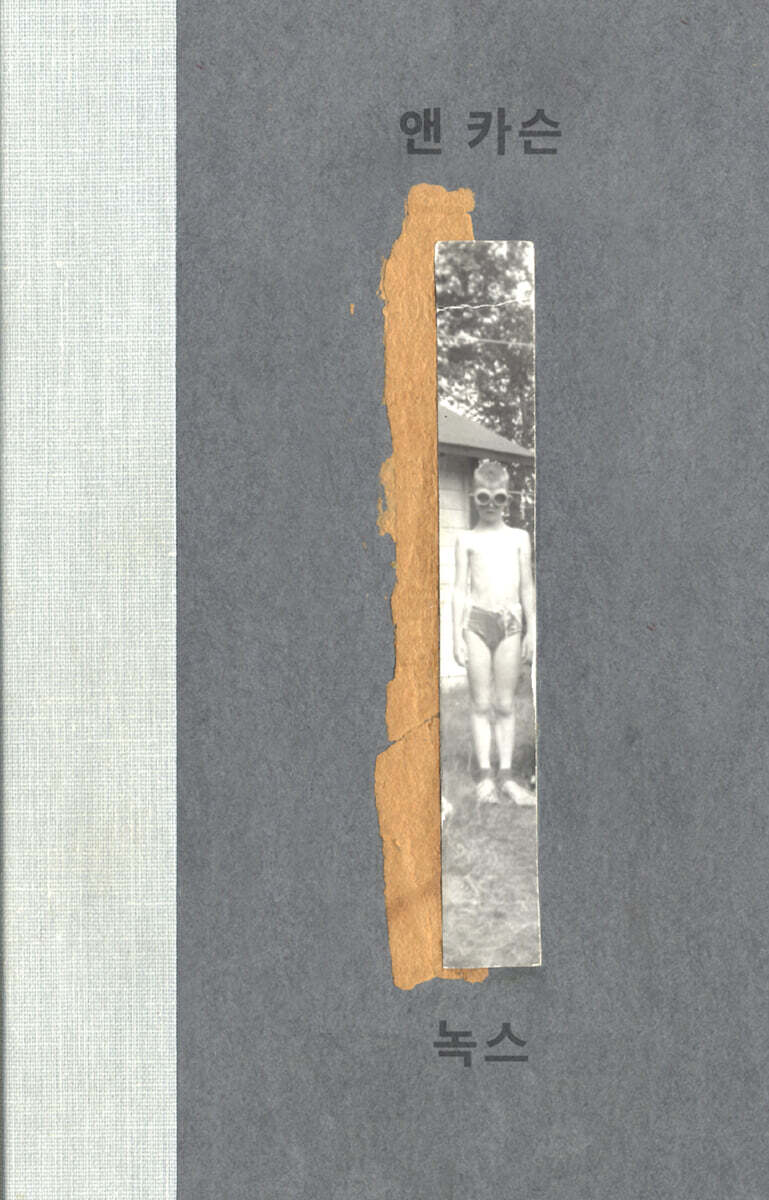

한 해를 책으로 돌아보고 기억할 수 있어 좋다. 이제 곧 여기저기서 '올해의 책' 이야기를 하겠지. 나도 찬찬히 뽑아볼 테고. 그렇게 또 많은 책이 언급되고 재발견되고 공유될 것이다. 저마다 뽑는 책이 다 같을 순 없겠지만, '올해 가장 인상적인 책'을 뽑는다면 이 책을 이야기하는 사람이 꽤 있지 않을까? 앤 카슨의 『녹스』 말이다. 캐나다의 시인이자 고전학자이자 번역가인 그가, 22년간 만나지 못한 오빠의 부고를 듣고 오빠와 관련한 조각을 모아 만든 책. 고대 로마 시인 카툴루스의 비가를 한 편 두고 한 단어 한 단어 라틴어 사전을 찾으며 번역해 나가는 과정이 왼쪽 면에 이어지고, 오른쪽 면에는 오빠에 대한 추억과 그것을 간직하는 일에 대해, 떠난 사람의 인생을 남은 사람이 보존하는 일에 대해 다양한 방식으로 담아두었다. 사진과 편지와 단상, 찢기, 오려 붙이기, 새기기를 통해 엿볼 수 있는 한 사람의 작은 역사.

이 책의 번역자인 윤경희 평론가는 『녹스』 원서를 처음 접한 후 한동안 그저 두고만 본 채, 읽지는 않았다고 했다. 그 존재를 거듭 확인하고 응시하는 것 역시 읽기의 한 방식이 될 수 있다는 말에 나는 이제 동의한다. 눈앞에 놓여 있는 책임에도 '잊을 수 없는 책'이라 생각할 수 있다는 것도. 이 책의 번역 출간을 제안 받은 박지홍 봄날의책 대표가 선뜻 그러마고 이야기하지 못한 채 2년 가까이 지내며 마음속으로 역시 '잊을 수 없는 책'으로 이 책을 담고 있었던 것도. 『녹스』는 그런 책이다. 접촉한 이상 쉽게 놓여날 수 없는 책.

앤 카슨이라는, 나를 포함해 많은 독자가 사랑하는 이름 때문이기도 하고 겹겹의 레이어로 교직된 책 내용 때문이기도 하지만, 내 생각에 가장 큰 이유는 이 책의 물성, 형식에 있는 것 같다. 『녹스』는 192쪽의 종이가 하나로 이어져 한 권의 책을 이루는 아코디언 북이다. 우리나라에서는 '절첩식 제본'이라고 부르는데, 기계로는 할 수 없는 제본 방식이라 인쇄한 페이지를 사람이 하나하나 풀로 붙여 만들어야 한다. 이 방식 자체를 견딜 수 있어야 하므로 종이도 다른 책들보다 두꺼운 것이 쓰였고, 풀칠한 부분들이 페이지 사이에 공간감을 만들다 보니, 책 자체의 부피와 무게가 상당해질 수밖에 없다. 비슷한 판형과 쪽수의 책에 비해 네댓 배는 두툼한, 무게 1kg이 넘는 책.

그런 책의 책등이 헐렁하다. 오른쪽에서 왼쪽으로 넘기면 책장이 지지대 없이 훌렁 넘어가 왼쪽에 붕 떠 있다. 절반 이상을 지나면 자연스레 왼쪽으로 무게감이 쌓이고, 책장은 오른쪽에 붕 뜬 채 불안하게, 불편하게 이어지는 책. 그렇게 읽어가던/쌓아가던 책장 더미를 잘못 건드려 책상 아래로 떨구기도 하였는데 그때 난 그 소리에 깜짝 놀랐다. 촤라라락. 어떤 이는 이 아코디언 북 형식이 앤 카슨이 빈번하게 언급한 '계단'을 형상화한 것 같다고 했고, 어떤 이는 이승과 저승 사이에 놓인 병풍 같다고 했고, 또 어떤 이는 앤 카슨이 애초에 이 작업을 수행한 수첩을 가능한 한 고스란히 복제하기 위해 스크랩으로 두툼해진 모양을 가장 잘 살릴 수 있도록 취한 형식 같다고도 했는데, 나는 그 순간 이것을 폭포 같다 생각했다. 위에서 아래로 폭포처럼 쏟아지는 것. 기억, 시간, 눈물 같은 것. 일생 같은 것.

헐거운 낱낱의 책장을 간신히 수습해 가로로 길게 펼쳐 보았다. 아, 이 책은 192쪽이 아니구나. 단 한 쪽이구나. 포개면 한 손에 담길지 몰라도 그것이 완료나 완결을 의미할 수는 없다고 생각한 것이 아닐까. 작가이자 학자이자 누이로서 할 수 있는 것을 다 했지만 그것으로 끝일 수는 없다고. 그러므로 포갠 뒤 엮기까지는 할 수 없다고. 그러므로 192쪽이라는 틀 안에 가두지는 않겠다고. 언제든 최초의 페이지로 다시 돌아올 마음이 내게는 있다고. 앤 카슨이 생각한 애도의 형식은 그런 것이 아닐까.

생각해 보면 나는 16년 가까이 참 다양한 책을 만들었다. 여러 분야의 책을 그에 어울리는 판형과 디자인으로 매만져 선보였다. 그러나 어떤 내용이건 형식은 같았다. 4의 배수로 떨어지는 본문 페이지들을 실로 엮거나 접착제로 붙여 묶어 한 손에 착 감기도록 만들었다. 그 조화로움, 질서, 완결성을 사랑했다. 첫 장에서 끝 장까지 횡단해 가는 구조를 짜는 일이 즐거웠다. 이렇게 불완전하고 불편한 물성을 가진 책에 마음이 이토록 흔들릴 수 있다니. 기억을 모으고 새기던 작가의 손과, 그것의 복제본을 하나하나 풀칠하는 이들의 손과, 마침내 그 무게감을 느끼며 찬찬히 쓰다듬는 독자의 손을 상상하며 자꾸만 의미를 부여하게 될 줄은 몰랐다. 장르를 넘어선 책, 상품-예술품의 경계를 넘어선 이 책을 '반쯤 빈 서재'에 마지막으로 꽂아본다. 나에게 가장 익숙한 사물이 내가 전혀 몰랐던 감각을 일깨울 수 있다는 사실을 새삼스레 확인하면서.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

녹스

출판사 | 봄날의책

강윤정(문학 편집자, 유튜브 채널 <편집자K> 운영자)

『문학책 만드는 법』을 썼고 유튜브 채널 <편집자 K>를 만들고 있다.

![[편집자K의 반쯤 빈 서재] 함께 쓰는 소설 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/3/6/c/6/36c62df4a1cda120f33f86b3edd2cd85.jpg)

![[편집자K의 반쯤 빈 서재] 밤의 미술관 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/0/c/a/c/0cac3080aeeebd7f255acd50a52d018c.jpg)

![[편집자K의 반쯤 빈 서재] 나의 최초의 타인 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/d/d/b/9/ddb9b8e143925af8c82a74b090528511.jpg)

![[여성의 날] 여성이 여성에게 메아리로 전달하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-9919a514.png)

![[이벤트 종료] 새로워진 채널예스 기대평을 작성해주세요!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241126-81642dcc.jpg)