"사건 자체도 중요하지만, 그 이후를 살아가는 마음이 중요한 것 같아요."

이주란 소설가는 말했다. 그리고 덧붙였다.

"저는 사건 자체를 엄청 잘 쓰지도 못하는 것 같아요. 그렇지만 그 후에 살아가는 마음 같은 건 잘 쓸 수 있어요."

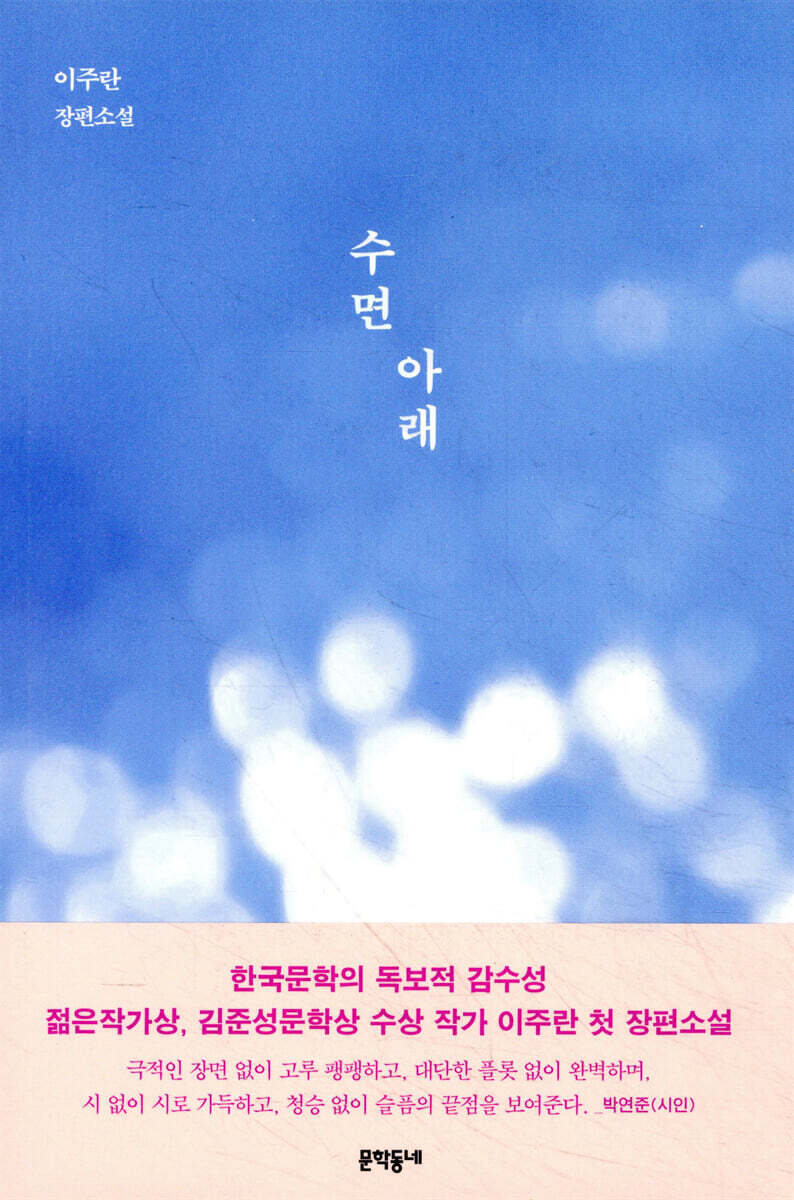

작가의 첫 번째 장편 소설 『수면 아래』는 그런 이야기다. '해인'과 '우경'에게 사건이 있었고 두 사람은 어긋났다. 그들에게 무슨 일이 있었고 어떤 시간을 거쳐 지금에 다다랐는지 세세하게 알 수는 없다. 작가의 말을 빌리자면 소설이 그리고 있는 것은 '그 후에 살아가는 마음 같은 것'이다. 인물들은 서로 만나고, 밤새 잘 잤는지 묻고, 같이 밥을 먹고, 거리를 걷고, 대화를 하고... 그렇게 서로의 곁을 서성인다.

『수면 아래』의 출간을 기다리며 박연준 시인은 다음과 같이 썼다.

"저는 주란 씨 소설 속 인물들이 힘들고 슬픈 일을 겪은 뒤에 밥을 하고, 상을 차리고, 장을 보고, 일을(그렇죠, 일을!) 하러 가는 걸 보는 게 힘들면서 좋아요. 그게 딱 삶이잖아요." _<월간 채널예스> 2월호 「신간을 기다리며」 중에서

이주란 소설가는 2012년 세계의 문학 신인상에 단편 소설 「선물」이 당선되면서 작품 활동을 시작했다. 소설집 『모두 다른 아버지』, 『한 사람을 위한 마음』이 있다. '제10회 젊은작가상', '김준성문학상'을 수상했다.

분위기를 생각해요

새 책의 출간과 연재로 바쁘게 지내실 것 같아요. 어떤 일상을 보내고 계신가요?

일상은 똑같아요. 일을 하기 때문에 거의 회사원처럼 출근했다가 돌아와서 쉬고 집안일하고... 일주일에 며칠 쉬는 날이 있어서 그때 글을 써요. 일상은 엄청 평범하고 특별한 게 없어요.

아이들에게 글쓰기를 가르치고 계시죠?

네.

예전에 <문장의 소리>에 출연하셔서 말씀하시기를, 아이들이 글을 쓰기 전에 '어떤 분위기를 좋아하는지' 물어본다고 하셨어요. 이후에 인물과 배경을 정하신다고요. 작가님이 소설을 쓰시는 순서도 비슷한가요?

네, 제가 쓰는 방식으로 아이들한테 가르치는 것 같은데요. '어떤 이야기를 쓸 거야?'라고 물어보면 처음부터 생각해내지 못해요. 그런데 사람마다 원하는 분위기는 다 있는 것 같아요.

작품을 쓰실 때마다 떠올리시는 분위기가 다 다른가요?

분위기를 가장 중요시하는데, 제가 원하는 분위기가 몇 년째 똑같아요. 엊그제도 핀 시리즈(『어느 날의 나』)가 나와서 '몇 년간 이 분위기에 엄청나게 사로잡혀 있었나 보다' 하는 걸 느꼈어요. 책이 나오기 전까지는 약간 고민이 있었거든요. '왜 이렇게 나는 똑같은 것만 쓰지?'하는 고민이 있었는데, 결과물로 나오고 나니까 '내가 이 분위기를 엄청 좋아했나 보다'하고 그냥 받아들이게 됐어요.

그 분위기가 어떤 건지 여쭤봐도 될까요?

음... 슬펐다가 괜찮아질 무렵? 그 직후는 쓸 수가 없고 그 다음 정도 되는 것 같아요.

박연준 시인님이 <월간 채널예스>에 쓰신 글을 봤어요. 작가님께 연서를 보내신 것 같은 느낌이었어요.(웃음)

저도 그 글을 읽고 엄청 큰 힘이 됐던 것 같아요. 이런저런 글쓰기에 고민이 많았는데, (박연준 시인님의) 이야기를 들으니까 되게 힘이 나더라고요.(웃음)

박연준 시인님이 '무엇보다 잘 쓰려는 의지 없이 제대로 말해버리는, 작가의 태도가 매력적'이라고 쓰셨어요.

최선을 다하기는 하는데, 저한테는 잘 쓰려는 의지가 없는 게 최선인 것 같아요.

잘 쓰려는 욕심을 내지 않으려고 노력하세요?

네, 그리고 못 쓴다는 생각도 안 하려고 하고요. 잘 쓰려고도 안 해요.(웃음) 아무 생각도 없는 상태로 하려고 노력한 다음에 글을 쓰는 것 같아요.

두 가지 다 어려울 것 같은데요. 못 쓴다는 생각도 안 하고, 잘 쓰려고도 안 하고.

그런가요. 잘 써야겠다는 생각을 했더니 더 망쳐본 경험이 있어서 그런 것 같아요. 그리고 저는 쓰고 싶은 이야기도 하나인 것 같아요.

쓰고 싶은 소설은 어떤 모습인지, 말로 설명할 수 있을까요?

아니요, 말로 하는 건 잘 모르겠어요. 그래서 분위기를 생각하는 것 같아요. 음... 버스를 타고 지나가다 보면 멀리 어떤 동네가 보이잖아요. 시내 도로가 아니라 제방도로 같은 바깥 도로를 지나갈 때 보이는 동네요. 띄엄띄엄 집이 몇 채 있는. 그런 분위기를 좋아하는 것 같아요. 실제로 이 소설을 쓸 때 버스 타고 그런 마을을 많이 지나가보면서 그곳에 사는 한 여자를 생각했어요. 그런 도로에는 버드나무가 엄청 많아요. 소설에는 버드나무가 딱 한 번 나오는데, 저는 버드나무가 있는 한적한 마을 풍경을 많이 생각했던 것 같아요.

작가의 말에 '해동이라는 단어에는 여러 뜻이 있는데 전부 마음에 든다'고 쓰셨습니다. 집필하시는 동안 '해동'에 대해 생각하셨을 것 같아요.

저한테는 쓰기 직전의 마음이 가장 중요한 것 같아요. 쓰기 전에 많은 걸 구상해 놓지는 않지만 '이런 걸 써야지, 이런 걸 쓰고 싶다'는 마음이 중요해요. 이 소설을 쓰기 전에 '해동'이라는 단어를 많이 생각했고, 쓰면서는 크게 염두에 두지는 않았어요.

'해동(解凍)'이라는 단어를 떠올리게 된 계기가 있었나요?

2월쯤이었던 것 같은데, 백사실 계곡에 우연히 가게 됐어요. 바깥 온도는 십 몇 도였는데 거기는 꽝꽝 얼어 있었어요. '서울 시내 한복판에서 어떻게 이럴 수가 있지?'라고 생각했는데, 실제로 그랬어요. 그래서 '여기 있는 물고기들은 어떻게 살지?'라고 생각했는데, 그때가 겨울잠을 자는 시기였던 거예요. 그래서 '녹겠다, 알아서 잘 얼어 있다가 겨울잠을 자다가 이제 녹겠다' 그렇게 생각하면서 소설을 시작했던 것 같아요.

'이제 녹겠다'라는 생각이 작가님에게 위로가 되었나요?

음... 오히려 위로의 반대 느낌이 들었어요. 어련히 그렇게 될 텐데 내가 걱정했구나, 같은. '자기들만의 시기가 있고 방식이 있을 텐데 내가 미리 걱정했구나, 다들 자연스럽게 살겠지' 이런 느낌이었던 것 같아요.

첫 장편 소설입니다. 걱정과 긴장도 있었을 것 같은데, 어떠셨나요?

처음에는 없었어요. 처음에는 잘할 수 있을 거라고 생각했고...(웃음) 그런데 첫 주에만 그랬던 것 같고요. 책이 나왔을 때도 별다른 느낌은 없었는데, 쓸 때는 달랐어요. 쓰는 과정에서 처음으로 느낀 것들이 너무 많았어요. '글쓰기가 힘든 거구나'하는 것도 처음 느껴봤고, 이렇게 엄청나게 고친 것도 처음이었고, 매일매일 한 소설 생각만 한 것도 처음이었어요. 글을 쓸 때 느끼는 모든 것들을 거의 처음 느낀 것 같아요.

저는 두 번 소설집을 냈으니까, 지금까지 열여덟 편 정도를 썼다고 하면 그 중에 열다섯 편은 '재밌다, 즐겁다' 이러면서 썼거든요. 그래서 이번에 처음으로 그런 걸 느꼈던 것 같아요. 매일매일 소설 생각을 하다 보니까 다른 동료들이 엄청 대단하다는 생각이 들었고, 왜 괴롭다고 했는지 공감되면서 알게 됐고요. 저는 그 괴로움에서 빨리 빠져 나오려고 노력했어요. 그런데 다른 분들은 계속 괴로움 속에서 쓰고 있을 걸 생각하니까, 엄청 큰 힘도 되고 존경심도 들었어요. 쓰는 과정에서 더 많이 느꼈던 것 같아요. '내 직업이 소설가구나'라는 것도 처음 느끼고요.

이전에는 별로 체감하지 못하셨어요?

체감할 일이 없었어요. 그냥 소설을 쓴다는 느낌이지 '내 직업은 소설가야' 그렇게 크게 느끼지는 못한 것 같아요. 이번에 '소설가가 직업이구나, 진짜구나' 이렇게 느꼈어요.

헤어지는 건 헤어지는 거고 그리운 건 그리운 거고

인물들이 서로 '지난밤에 잘 잤는지, 무슨 꿈을 꾸었는지' 물어볼 때가 많아요.

잠을 많이 이야기한 건, 제가 엄청 좋아하는 친구 중에 두 명이 불면증이 있어요. 연락을 하게 되면 잘 잤냐고 물어보는데 99%의 확률로 못 잤기 때문에 그 질문은 무의미해지는데요. 그러니까 바라는 건 아무것도 없고 그 친구가 잘 잤으면 좋겠다는 생각이 들어요. 저는 되게 잘 자는데, 그러니까 미안하기도 하고요. 잠을 잘 자는 게 안부 인사가 되어버린 건 개인적인 경험이기도 해요.

꿈 이야기는, 제가 꿈꾸는 걸 좋아하는데 꿈을 꾸면 꼭 노트에 적어요. 관련 책도 사서 볼 정도로 좋아하는데요.(웃음) 어떤 때는 의도와 상관없이 말도 안 되는 등장인물이 나올 때도 있잖아요. 그러면 '뭐야, 왜 이런 꿈을 꿨어?' 그러지 않고 '왜 꿨을까?' 이렇게 생각해 봐요. 혼자서 생각하면 엄청 답답하고 그 생각이 빨리 끝날 텐데, 꿈을 연구하는 친구가 있거든요. 그래서 같이 '오늘 무슨 꿈을 꿨냐 하면...' 이러면서 이야기해요. 어떤 의미인지 생각해보는 거죠. 그러면서 파헤쳐가 봐요. 그런 게 제가 일상생활을 살아갈 때 엄청 도움이 많이 되고, 재밌고 좋아요.

해인과 길을 걷던 우경이 카디건을 벗어주는 장면이 있습니다. 해인은 춥지 않다고 하는데 우경은 "아냐, 너 추워"라면서 굳이 카디건을 건네줘요.

우경이 나쁜 의미로 그렇게 한 건 아니지만, 해인이 진짜 안 춥다고 계속 말했는데도 "너 추워"라고 하잖아요. (그 장면은) 두 사람이 끝내 서로 이해할 수 없다는 의미였어요. 우경의 입장에서는 배려였고 좋은 의도였을 텐데, 해인의 입장에서는 우리는 서로 이해할 수 없다는 느낌을 받았을 것 같아요.

사랑해도 이해에 도달하지 못하고 서로 미끄러지기도 하는 게 현실이죠.

그렇죠. (사랑하는 것과 이해하는 것은) 별개인 것 같아요. 사랑하지만 '난 이래'라고 말해도 안 들어주는 것 같아요. 대부분은 자기가 생각하고 싶은 대로 생각하는 것 같아요. 그렇게 생각해서 결정하고 행동하고. 결국 별개의 인간이니까요.

작가님은 어떤 순간에 이해했다거나 이해 받았다고 느끼세요?

이해 받을 일이 별로 없어요. 이해 안 받아도 상관없고요. 평소 누군가한테 이해를 바랄 일이 거의 없는데... 한 가지 떠오르는 건, 글 쓰면서 사는 일은 이해 받기가 좀 어려운 것 같아요. 뭔가 대단하고 특별하다는 게 아니라, 그 기분을 이해할 수 있는 사람은 잘 없다는 거예요. 뭔가 힘들다고 하면, 다른 일들은 많이 이해해주거든요. 글쓰기의 힘든 것은 이해 받고 싶은데 그런 경우가 잘 없다는 생각이 들어요. 작가들끼리도 다 다르잖아요. 각자의 입장과 스타일이 달라서 다 이해해줄 수는 없지만, 적어도 큰 틀에서 힘들고 어쩔 수 없다는 느낌은 많이 공감해주는 것 같아요. 그때 이해 받는다고 느껴요. 말을 엉망으로 하는데도 "뭔지 알아" 이렇게 말해주니까. 그럴 때 체증이 내려가면서 죄책감, 부끄러움, 그 많은 감정들이 다 사라지면서 "그치? 내 기분 알겠지?" 이런 상태가 돼요.

많이 토로하시는 글쓰기의 힘듦은 어떤 거예요?

소설을 쓰고 나서 많이 느낀 건데, 제가 그 과정을 별로 즐기지 못하는 것 같아요. 신나거나 즐겁고 행복한 거라기보다는, 그 과정에서 오는 많은 기분들까지 통틀어서 즐기지는 못하는 것 같다는 생각이 들어요. 글쓰기는 결과도 결과지만 과정이 더 길고, 글을 쓰는 게 직업이니까 그 과정을 받아들이며 살아가야 될 것 같거든요. 예를 들어 회사원이 회사 다니는 게 너무 힘들면 그만둬야 하잖아요. 그런 것처럼 '내가 글쓰기의 이 많은 과정들을 계속할 수 있을까, 이걸 잘할 수 있는 사람일까?'하는 고민을 해요. 그게 힘든 것 같아요.

소설을 읽으면서 해인의 유년이 궁금해졌어요. 해인은 스스로를 '슬픈 어린이'였다고 하잖아요.

처음에는 '해인이랑 우경이 인생의 대부분을 함께 했는데 결국은 헤어지는 이야기'를 쓰려고 했어요. 이 이별이 더 끔찍해지려면 둘이 가족 같아야 된다고 생각했고요. 그래서 해인이에게는 엄마는 있지만, 엄마가 나쁜 사람은 아니지만, 방치된 것 같은 느낌의 상황이 있었고요. 우경의 부모님은 돌아가셨다는 설정을 했어요. 그런 두 사람이 열일곱 살에 서로를 만난 거죠. 결혼도 일찍 했고요. 그래서 더 소중했을 거고, 더 헤어지기 어려웠을 거고, 그렇지만 헤어진다는 설정으로 썼어요. 그런데 (원고를) 고치다 보니까 헤어지는 건 똑같지만 미워하지는 않게 되었죠.

그렇게 바뀐 데에는 어떤 이유가 있나요?

음... 모르겠어요. 처음에는 미워하는 게 현실적인 거라고 생각했는데, 몇 개월이 지나서 고칠 때 즈음에는 '이렇게 단칼에 끊을 수는 없을 것 같아'라는 생각이 들었어요. 그냥 그대로 두는 게 더 자연스럽고 진짜 같을 것 같았어요. 진짜 현실은 이거 같아요. "다시는 연락하지 마"라고 하고 속으로 그리워하는 거. 그게 바로 괴로움이거든요. "네가 싫어"라고 말한 다음에 그리워하는 게 또 괴로움이잖아요. 헤어지는 건 헤어지는 거고 그리운 건 그리운 거다, 그렇게 그대로 두는 게 두 사람이 덜 괴로울 것 같았어요.

그 후에 살아가는 마음

'겨울 날씨 같은 3월'에 시작되는 이야기입니다. '겨울에 본격적으로 진입하는 시기'에 끝이 나요. 시작과 끝의 계절이 똑같은 이유가 있나요?

저한테는 1월과 2월을 빼는 게 더 중요했어요. 마지막에 퇴고할 때 생각한 건 납골당에 갔다 온 저녁으로 시작하는 거였는데, 그 앞을 쓰기가 싫었다고 해야 될까요. 그래서 1월과 2월을 비워뒀죠. 해인이가 3월부터 12월까지 살아가는데, 어떻게 보면 그냥 살아간다고 생각할 수 있지만, 슬픔은 1~2월에 얼어붙어 있고 이제 녹아가는 거죠. 3월부터 살짝살짝 녹아가는 거예요. 퇴고할 때 1월과 2월에 대한 이야기를 넣고 싶었는데, 혼자서 '1월과 2월은 그냥 둬야지, 얼어 있으니까'하고 생각했어요.

해인과 우경 사이에 있었던 일이나 이후의 시간들은 뚜렷하게 드러나지 않습니다. 의도하신 것 같아요.

음... 너무 중요해서 말을 할 수가 없다고 할까요. 어느 순간 그런 생각이 들었어요. 사건 자체도 너무 중요하지만 , 그 이후를 살아가는 마음이 중요한 것 같다는 생각이요. 그리고 저는 사건 자체를 엄청 잘 쓰지도 못하는 것 같아요. 그런 걸 잘하는 사람이 있는 것 같아요. 글을 쓸 때의 마음가짐과 별개로 그냥 능력이라고 할까요. 묘사를 잘 한다거나, 그런 능력 같은 것들이 있잖아요. 저는 그걸 잘하지는 못하는 것 같아요. 그렇지만 그 후에 살아가는 마음 같은 건 잘 쓸 수 있어요. 저 자신도 어떤 사건이든 그 다음은 잘할 수 있다고 생각하고, 실제 능력도 사건보다는 이후를 잘 표현할 수 있을 것 같고, 그런 게 결부된 것 같아요.

인물들이 밥을 지어 먹고 일을 하고 잠을 자는 소소한 일상을 이어가는데, 그 모습을 세밀하게 그려내셨어요. 이유가 있을 것 같습니다.

저는 엄청 조그만 일에도 너무 힘들어요. 어렸을 때부터 생각하면 너무 많은 일을 겪은 것 같고, 그러니까 작은 일에도 '으악, 또?' 이런 생각이 들어요. 그런데 그러면 살 수가 없잖아요. 그러니까 밥 잘 먹고 잠 잘 자면서 그냥 살자는 생각을 가장 많이 해요. 그냥 살자. 그 생각을 많이 하는 한다는 건, 그러지 않으니까 그런 것 같아요. 돈이 많은데도 돈을 더 벌고 싶을 수도 있지만, 돈이 없으니까 돈을 벌고 싶다고 생각하는 경우가 더 많은 것처럼요. 그러지 못하니까 그런 생각을 더 많이 하는 것 같아요.

많은 은유와 상징이 담긴 소설 같아요. 이를테면, 우경이 회사의 보조 열쇠와 설탕과 리모컨을 잃어버리는데요. 마치 해인과 우경의 관계를 보여주는 것 같았어요.

겉으로 볼 때 우경은 평범한 회사원인데, 그런 우경이 잃어버릴 수 있는 걸 세 가지 생각해봤어요. 회사 보조 열쇠는, 진짜 없어도 되는 거잖아요. 설탕은, 사랑처럼 조금 달콤한 걸 넣고 싶었고요. 리모컨은 집에서 가장 많이 사용하는 거죠. 그러니까 우경의 삶은 회사랑 해인이랑 집 안에서의 혼자만의 생활인 거예요. 자기 자신, 회사, 그리고 사랑. 그런데 잃어버렸죠. 어떻게 보면 우경은 해인보다 더 큰 슬픔이 있어서 오히려 베트남으로 갈 수 있는 사람이에요. 직면한다고 할까요. 그 슬픔에 직면해본 적이 있어서, 그래서 가는 사람이에요.

'사람 사는 게 다 비슷하지 않나요'라는 문장이 있습니다. 작가님도 그렇게 생각하시나요?

그렇게 생각하려고 하고요. 그럴 거라고 생각해요. 실제 제가 겪은 건 그렇지 않은데, 그건 제가 많은 사람을 못 봐서인 것 같아요. 보는 사람만 보고 다양한 사람을 보지 못하니까 그렇게 생각했을 것 같고. 그래서 그렇게 생각하려고 노력하는 것 같아요. 다 비슷하지 않을까요. 다르다고 생각하면 살아갈 수가 없을 것 같아요.

*이주란 1984년 김포에서 태어났다. 2012년 세계의 문학으로 등단했다. 2012년 세계의 문학 신인상에 단편소설 「선물」이 당선되면서 작품활동을 시작했다. 김준성문학상, 제10회 젊은작가상을 수상했다. |

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

모두 다른 아버지

출판사 | 민음사

모두 다른 아버지

출판사 | 민음사

한 사람을 위한 마음

출판사 | 문학동네

한 사람을 위한 마음

출판사 | 문학동네

수면 아래

출판사 | 문학동네

수면 아래

출판사 | 문학동네

어느 날의 나

출판사 | 현대문학

임나리

그저 우리 사는 이야기면 족합니다.

한정구(HANJUNGKU STUDIO)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[오늘의 작가] 소설가 조예은, 달짝지근한 스릴러의 맛 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/4/3/6/9/4369991fb1f3a8f0957898d46bd1daef.jpg)

![[커버 스토리] 이연, 유튜버가 책 쓰는 법 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/b/2/0/eb2023b6ad7dcc24b1af0b28ad27e67c.jpg)

![[젊은 작가 특집] 장진영 “글을 쓰면 멋진 일이 많이 일어나는 것 같아요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-3a5c6c82.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

.jpg)