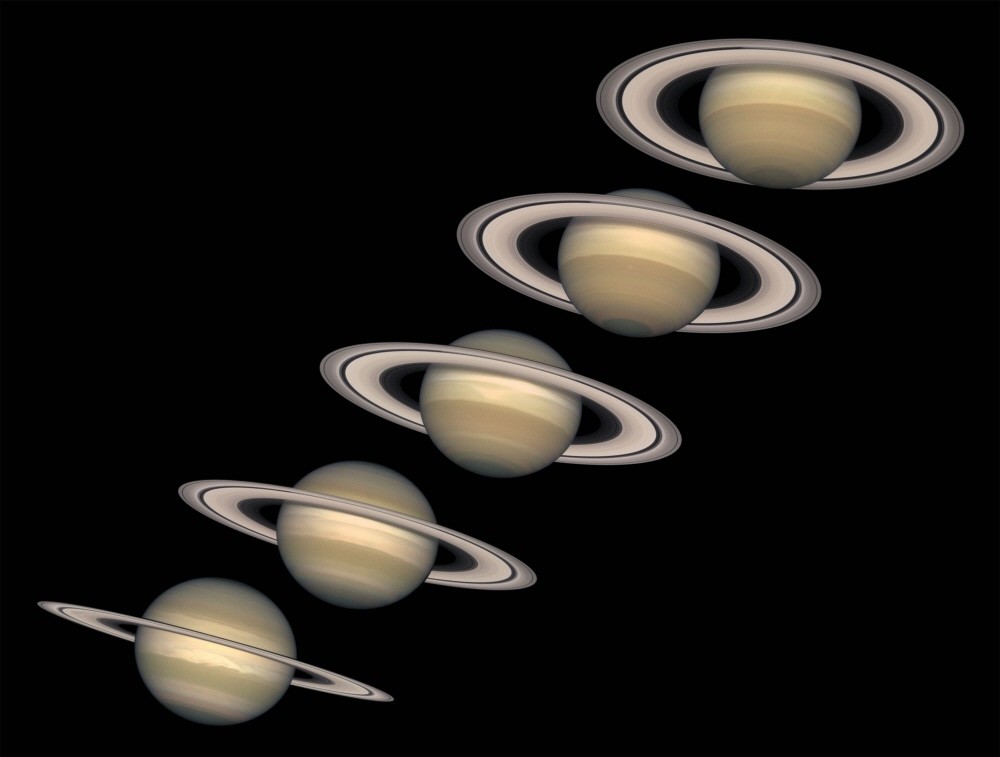

다양한 각도로 기울어진 토성의 모습을 지구에서 관측한 모습.ⓒNASA and The Huble Heritage Team

다양한 각도로 기울어진 토성의 모습을 지구에서 관측한 모습.ⓒNASA and The Huble Heritage Team

토성은 참 매력적인 행성이다. 거대한 고리로 둘러싸인 토성은 마치 챙이 긴 밀짚모자를 쓰고 멋을 부리는 듯한 모습처럼 보이기도 한다. 토성의 고리는 살짝 기울어져 있다. 그래서 각자의 궤도를 도는 지구와 토성이 어디에 놓여있는지에 따라, 지구에서 보게 되는 토성 고리의 모습은 크게 달라진다.

토성 고리가 크게 기울어진 모습을 정면에서 바라본다면, 마치 양옆에 둥근 손잡이가 달린 주전자처럼 보인다. 고리가 거의 기울어지지 않은 상태에서 옆에서 바라보면, 가느다란 토성의 고리는 사라지는 듯이 보인다. 토성 곁에 이런 아름다운 고리가 에워싸여 있다는 사실을 잘 알고 있는 지금은, 이런 토성 고리의 변화가 낯설지 않다. 하지만 행성 주변에 거대한 고리가 있을 거라고는 상상하지도 못했던 과거의 사람들에게, 이런 급변하는 토성의 모습은 너무나 이해하기 어려운 이상한 모습이었다. 심지어 토성 옆에 거대한 귀가 달려있다고 생각하기까지 했다.

눈앞에 보이는 우주의 모습을 대체 어떻게 이해할 수 있을까? 바로 이 고민이 수천 년간 천문학의 역사를 관통하는 단 하나의 질문이다.

천문학은 화학, 물리학, 생물학과 마찬가지로 자연을 연구하는 자연 과학의 한 분야이지만, 다른 분야와 중요한 차이점을 갖고 있다. 바로 실험을 할 수 없다는 점이다. 천문학의 연구 대상은 지구에서 너무 멀리 떨어져 있다. 또 너무 거대하다. 비좁은 실험실 안에 별과 은하를 가져다 놓고 마음대로 조작하는 실험을 할 수 없다.

천문학자들도 당연히 우주를 가지고 마음대로 조작하는 실험을 하고 싶다. 실험실에서 별도 반죽하고, 별을 잘라서 비커에 넣고 끓여보고도 싶다. 하지만 슬프게도 천문학자에게는 실험이 허락되지 않는다. 그래서 천문학자들이 유일하게 우주를 연구할 수 있는 방법은, 그저 지구라는 고향 행성에 엉덩이 붙이고 앉아서 멀리 하늘에서 벌어지는 우주의 모습을 구경하는 것뿐이다. 바로 관측이다. 그렇기에 천문학이 우리에게 어떤 우주를 이야기하고 있는지를 제대로 이해하기 위해서는, 관측이 어떤 우주를 보여주는지를 이해해야 한다.

하지만 분명 똑같은 모습을 바라보면서도, 어떤 패러다임의 시대를 살고 있는지에 따라 그 모습을 해석하는 방식은 완전히 달라질 수 있다. 오늘날 우리는 밤하늘에 둥글게 떠 있는 달을 보면, 달 표면의 거뭇거뭇한 달의 바다(Lunar Mare) 지형을 볼 수 있다. 그런 울퉁불퉁한 달 표면의 바다 지형을 이어서, 방아를 찧는 토끼의 모습을 상상하기도 한다. 하지만 흥미롭게도, 16세기까지만 하더라도 당시 천문학자들은 뻔히 똑같은 모습의 달을 보면서도 달의 표면이 매끈하다고 생각했다. 당시의 우주관은 지상계와 천상계의 물질을 뚜렷하게 구분했고, 불완전한 지상계와 달리 완벽한 천상계의 천체들은 한 치의 오차 없이 기하학적으로 가장 완벽한, 표면이 매끈한 둥근 구체라고 생각했다. 대신 달에서 보이는 거뭇한 지역들은 달 표면을 덮고 있는 물질의 밀도가 달라서, 햇빛이 반사되는 정도가 다르기 때문에 만들어진다는 재밌는 가설을 상상했다. 특히 달은 굳이 좋은 망원경 없이 맨눈으로도 충분히 볼 수 있는 천체라는 점에서, 16세기 천문학자들이 바라봤던 달은 오늘날 우리가 볼 수 있는 달의 모습과 똑같았을 것이다. 그런데도 어떤 우주관, 패러다임으로 우주를 바라보는지에 따라 전혀 다른 달의 모습을 인식했다는 점은 굉장히 흥미롭다.

『관찰과 표현의 과학사』는 이처럼 새로운 하늘을 관측하기 시작하면서, 시작되었던 16-17세기 천문학의 대혼란의 시기를 재치있게 소개하고 있는 그래픽 노블이다. 갈릴레이보다 앞서 달의 모습을 망원경으로 관측하고 그림으로 기록을 남겼던 사람부터 시작해, 최초로 상세한 달의 지도를 그리려고 노력했던 천문학자와 화가들, 토성의 고리를 두고 벌어졌던 망원경 제작공들의 자존심 싸움에 이르기까지, 역사 속에서 잊힌 수많은 선구자들의 순수하고도 치열했던 이야기들이 재치있게 담겨있다.

흔히 천문학에서의 관측을 단순히 있는 그대로의 우주 본연의 모습을 바라보는 행위, 즉 인간의 가치관이나 선입견이 반영되지 않는 과정으로 생각하곤 한다. 그래서 단순히 관측 기술이 좋아지면서, 새로운 우주를 알게 되고 새로운 천문학 이론을 완성해왔다고, 즉 “보이는 만큼 아는 것” 이라고 생각하기 마련이다.

하지만 사실 천문학에서의 관측은 그렇지 않다. 수십만 년 동안 하늘을 바라보고 있는 인류는, 매 순간 그 시대의 우주관, 선입견을 투영하며 우주를 인식하고 있다. 그러한 한계는 오늘날까지도 계속되고 있다. 이 책에 담긴 관측의 역사를 따라가 보면, 인류의 관측이 얼마나 인간적인 행위인지를 깨달을 수 있을 것이다.

우주는 보이는 만큼 아는 것일 뿐 아니라, “아는 만큼 보이는 세상” 이다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

관찰과 표현의 과학사

출판사 | 이데아

지웅배(과학 칼럼니스트)

우주에 관한 흥미로운 이야기를 알리는 천문학자. 『썸 타는 천문대』, 『하루종일 우주생각』 등을 썼다.

![[지웅배 칼럼] 아무도 가지 못한 곳, 명왕성을 향한 외로운 여정 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/d/3/c/2/d3c231192371714d7bac64c9da46fa33.jpg)

![[이벤트 종료] 새로워진 채널예스 기대평을 작성해주세요!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241126-81642dcc.jpg)