구석에 앉은 어린이의 마음으로 세계를 바라보는 작품을 읽고 싶었다. 교실 뒷자리일 수도 있고 운동장 모퉁이일 수도 있다. 어디에도 못 가고 누구도 못 만나고 방구석에서 이불을 돌돌 말고 긴 하루를 보내야 하는 어린이 곁에도 재미있는 동화가, 그림책이 놓여있다고 생각하면 안심이 된다. 어린이의 적적한 마음 한구석을 아는, 구석의 어린이와 놀이하는, 구석의 서늘함을 기록하는 문학이 좋은 아동문학이라고 생각해왔다. 조오 작가의 그림책 『나의 구석』을 펼쳤을 때 약력에 한 줄 적혀 있는 작가의 말이 반가웠다. “세상에 그림과 이야기가 있어서 다행이라 생각했기에, 제 그림도 누군가에게 다행인 것이 되었으면 좋겠습니다.”

이 그림책은 보통의 책 모양이어서 직사각형이고 표지가 단단하고 살짝 열어 세울 수 있다. 책은 처음부터 자신의 형태 안에 구석을 품고 있다. 예각으로 펼쳐서 세워놓은 책의 제본선을 들여다보면 자연스럽게 그늘이 생기는 데다 깊이까지 느껴진다. 구석도 그렇게 구석일 수가 없다. 조오 작가는 그 구석에 있는 새 한 마리를 찾아내어 구석의 이야기를 그렸다.

까마귀가 사방이 벽으로만 둘러싸인 어느 방구석에 혼자 앉아있다. 누워도 외롭고 앉아도 심심하다. 그러나 까마귀는 기운을 내어 일어서고 뭔가를 하나씩 찾아서 구석으로 끌고 오기 시작한다. 모퉁이에 잠자리를 마련한 까마귀가 가장 먼저 챙긴 것은 책과 책장과 전등이다. 구석의 어린이에게는 이야기가 필요하다는 것을 알고, 그것을 다행으로 여기는 작가답다. 그 다음으로는 푸른 잎의 화분을 가져온다. 비로소 “안녕?”하고 인사할 상냥한 친구가 생겼다. 작은 새싹에 정성껏 물을 주고 열심히 돌보니까 흑백이었던 일상에 색이 생긴다. 나무 친구에게 뭐가 더 필요할까 골똘히 생각하던 까마귀는 답을 찾는다. 푸른 잎이 자라려면 햇빛이 있어야 하는 것이다. 작은 나무를 사랑하는 까마귀가 어둠 속에서 만드는 기적은 이제부터다.

노란 크레파스는 어린이가 처음 밑그림을 그릴 때 쓰기 때문에 어린이와 가장 친한 미술도구다. 까마귀는 그 노란 크레파스를 들고 벽에 창을 그린다. 길쭉한 창문, 작고 네모난 창문, 반으로 자른 도넛 같은 창문, 태양을 닮은 창문, 숲과 파도를 닮은 창문, 까마귀의 발자국을 닮은 창문들이 갑갑한 벽을 꽉 채우고 그 창문으로 노란 햇살 같은 빛이 들어온다. 까마귀는 작은 나무에게 음악을 들려주고 춤을 보여준다. 까마귀가 구석을 빛의 정원으로 바꾸어놓는 과정은 놀랍다. 그런데 아무리 창문을 그려도 그것은 상상의 빛에 불과하다. 상상과 관념으로 구석의 어둠을 극복하는 일에는 한계가 있다.

독자는 조오 작가가 이쯤에서 어떤 선택을 할 것인지 아슬아슬한 마음으로 지켜본다. 그리고 작가는 과감하고 변혁적인 결정을 내린다. 그 결정이 나무를 살리고 까마귀를 구석으로부터 해방시킨다. 까마귀에게는 동료가 생긴다. 온라인 세계는 현실의 일부이지만 가상이라는 한계를 지니고 있으며 그 가상을 깨뜨려야만 실물과 마주할 수 있는 순간이 있다. 조오 작가의 이야기는 이 마지막 결정이 아니었더라면 적당히 다정한 위로의 서사에 그쳤을 것이다.

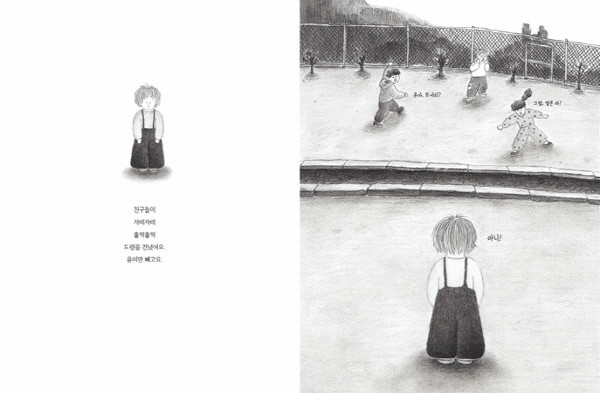

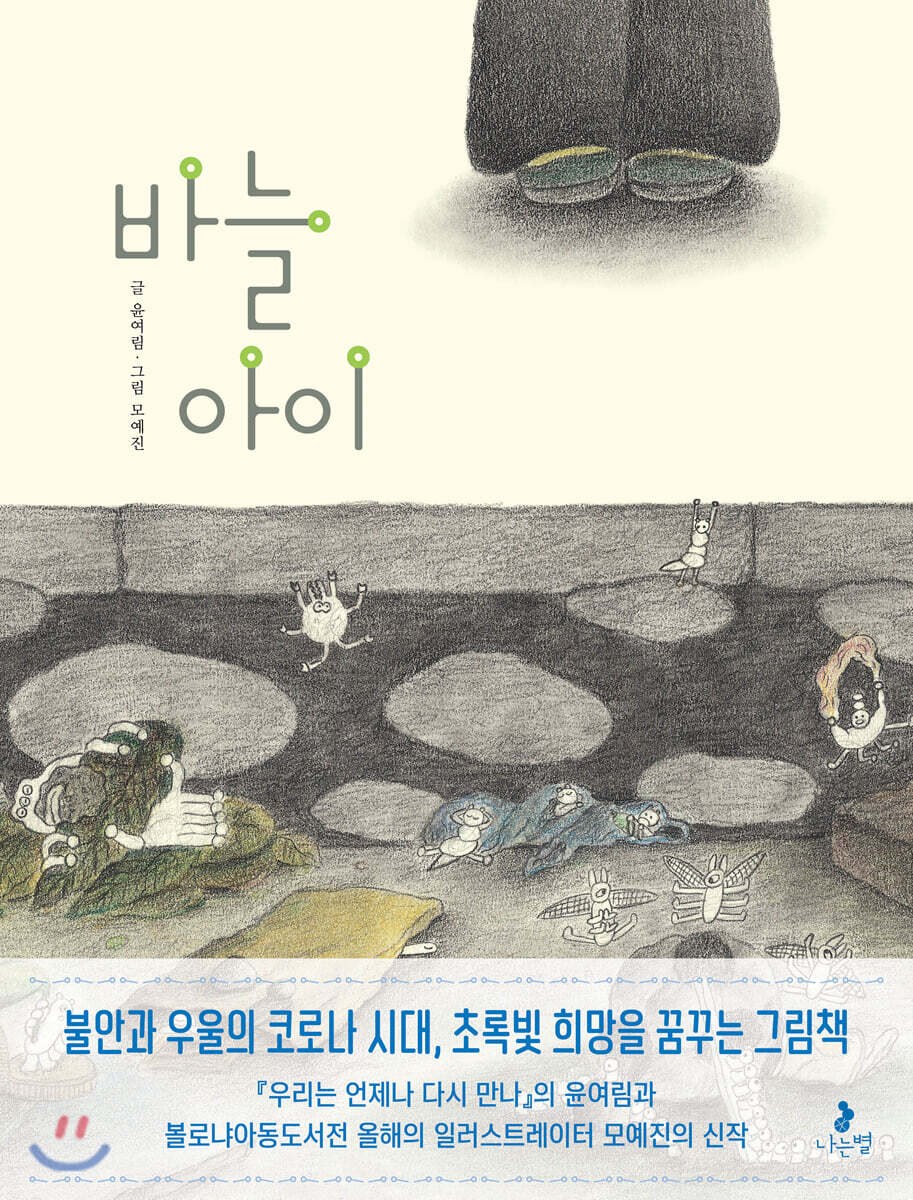

글이 거의 없는 『나의 구석』에 비하면 『바늘 아이』는 글이 적지 않은 그림책이다. 주인공 윤이는 겁이 많아 친구들 곁으로 뛰어가지 못하는, 구석의 아이다. 다른 아이들은 신나서 뛰어 놀고 있지만 온통 흑백인 학교 운동장은 윤이의 마음이 지금 얼마나 컴컴한가를 나타낸다. 윤이를 주저하게 만드는 것은 두려움이라는 괴물들이다. 그런 윤이가 도랑 안에서 은빛 바늘을 발견하면서 윤이의 마음에 용기가 생긴다. 그 바늘 하나 덕분에 푸르른 숲으로 씩씩하게 걸어가고 다람쥐, 너구리, 토끼의 응원을 받으며 마음의 도랑을 훌쩍 뛰어넘어 건넌다. 이 그림책에서는 은빛 바늘이 까마귀의 창문처럼 세상에 균열을 내고 윤이의 탈출과 성장을 돕는다. 세상의 갖가지 색깔들은 구석의 한 아이를 위해서, 그를 응원하기 위해 곁으로 모여든다.

『바늘아이』의 한 장면

『바늘아이』의 한 장면

『바늘 아이』에는 잘 정돈된 글이 있고 ‘바늘사람’이라는 배경 서사도 있다. 그런데 이 작품의 에너지를 만든 것은 모예진 작가의 그림이다. 흑백의 운동장 구석에서 출발해 오색의 세계로 과감하게 창을 열어젖히는 모예진 작가의 그림은 실제로는 별로 깊지 않았을 윤이 앞의 도랑이 두려움의 강물 같았다는 것을 보여주고 그 도랑을 뛰어넘은 윤이의 용기가 거대한 것이었다는 점을 보여준다. 그림은 철저하게 윤이의 편이고 독자는 윤이 곁에서 환호하며 함께 용기를 얻는다.

구석의 아이에게는 용기가 필요하고 그 아이를 용감하게 만드는 것은 빛의 조력과 다람쥐, 토끼, 너구리 친구들의 동행이다. 구석에 갇혀 있던 세계를 부수고 다시 만들기 위해서는 더 많은 동행이 필요하다. 쌍둥이책처럼 색의 전개가 닮은 이 두 권의 그림책은 구석을 지키고 낙망한 우리에게 어서 더 깨뜨리고 나오라고, 용감해질 수 있다고 말한다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

김지은(아동청소년문학평론가)

『어린이, 세 번째 사람』, 『거짓말하는 어른』을 썼고 『왕자와 드레스메이커』, 『인어를 믿나요』, 『홀라홀라 추추추』 등을 옮겼다.

![[마케터 PICK 7] 자신 있게 권하는 신간 (7) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/8/5/e/5/85e5c4fd0dc1e6c07915286c65abedb9.jpg)

![[장강명 칼럼] 고유명사를 어찌 할까요 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/8/6/c/a/86ca563417c41d9d85a19cc201feedba.jpg)

![[표정훈 칼럼] ‘틈나는 대로 조금씩’ 쓰기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/5/9/2/159201a1708c744049c8d9fad8b293de.jpg)

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[김미래의 만화 절경] 더께 밑의 우리, 더께 너머의 우리](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250630-d1bcfc30.png)

![[젊은 작가 특집] 김홍 “언젠가 청자에 대해 써보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-5cfc5a28.png)

![[취미 발견 프로젝트] 함께라서 더 행복한 봄의 한복판에서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250428-2a252fb9.jpg)