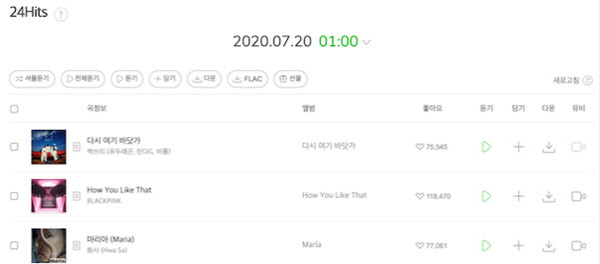

실시간 차트의 시대가 막을 내렸다. 2020년 7월 6일부로 음원 서비스 멜론의 '실시간 차트'는 '24Hits'라는 새 이름으로 운영된다. 한 시간 단위로 차트 추이를 업데이트하며 순위를 표기하던 지금까지의 방식을 폐기하고, 24시간 동안 이용량 중 스트리밍 40%와 다운로드 60%를 반영해 순위 표기 없이 인기곡을 소개하겠다는 취지다. 또한 이용자 개인의 청취 습관을 기반으로 인기곡을 나열하는 'My 24Hits'라는 차트를 추가 공개하며 음원 '개인화' 흐름에 동참하는 모습도 보였다.

멜론이 실시간 차트를 처음 만들어낸 것은 아니다. 하지만 공신력 있는 차트 없이 침체되어가던 가요계에서 멜론의 실시간 차트 서비스는 음악을 소비하는 방식 자체를 새로이 규정했다. 2004년 SK텔레콤 산하 사업으로 출발한 멜론은 2010년에 이미 유료 가입자 120만 명을 확보한 상황이었고, 디지털 음원 시장의 절대 강자로 입지를 굳히게 되자 자연스레 뉴 노멀(New-Normal)의 권력을 쥐게 됐다. 실시간 차트의 시대가 열렸다.

100위권 외 음악은 음악이 아니었다

돌이켜보면 이보다도 편하게 음악을 들을 수 있던 시대가 없었다. 고민할 필요도 없이 실시간 차트 위 '전체 재생'을 누르기만 하면 당대 제일 유행하는 노래들이 흘러나왔다. 이용권을 구매하지 않아도 불법 파일 공유 사이트에는 '멜론 O월 O주차 차트 100위' 파일이 끊임없이 올라왔다. 이용권 가격이 저렴했음은 물론이다.

그러다 보니 이 사회에 음악은 딱 100곡만 존재하게 됐다. 발매와 동시에 차트에 진입하지 못하면 그 곡은 영화 <인사이드 아웃> 속 '망각의 쓰레기 더미'처럼 영영 잊혀갔다. 이용자층이 많지 않았을 때는 잠잠했지만 실시간 차트가 한국 유행가의 척도가 된 후에는 모두가 차트 진입에 사활을 걸었다. 베테랑 가수 휘성의 2014년 곡 '돈 벌어야 돼' 속 가사가 정확히 그 시대를 기록한다. '연두 과일나무 정상에 한번 걸려야 돼 / Music makes me cry…'

간혹 '빙봉의 로켓 수레'처럼 망각의 틈에서 솟아오르는 노래도 있었다. 미디어의 영향도 있었고 기타 이슈도 있었지만 이 고난의 서사에 대중은 '역주행'이라는 칭호를 내렸다. 플랫폼도 이를 부추겼다. '차트 밖 1위'라는 프로그램을 따로 만들어 100위권 안으로 진입한 노래를 친히 구제하며, 그 치열한 경쟁을 뚫고 올라온 노래들에 고난의 서사를 부여했다. 100위 안에 들지 못하는 노래는 알려지지 않았다. 우리는 수많은 노래 중 딱 100곡 만을 강요받았다.

부추기기

오직 100등까지만 이름을 알릴 수 있는 시스템 안에서 경쟁은 과열됐다. 2010년대 중반까지 '차트 줄 세우기'는 일상이었다. 음원 공개되는 자정만 되면 셀 수 없이 많은 아이돌 팬덤들이 '총공'이라는 이름 아래 전쟁을 벌였다. '숨밍(숨 쉬듯이 스트리밍)'이라는 새 시대의 언어 아래 팬들은 가족, 친구들의 휴대전화를 빌려 스트리밍 앱을 켜고 자신이 응원하는 그룹의 노래를 들었다. 그렇게 달성한 차트 1위, 그 아래 차례대로 늘어진 노래들은 결국 우리가 승리했다는 명예로운 훈장이었다.

멜론은 실시간 차트의 경쟁을 부추겼다. 5분 단위로 실시간 차트 변동 추이를 생중계하고 24시간 누적 이용자 수를 전시하며 인기 순위를 마치 거대한 경마장으로 만들었다. '경합', '차트 지붕킥' 등 새로운 단어가 등장하며 마음을 조급하게 만들었다. 성토의 목소리도 있었다. 그러나 100위 권 안에만 들면, 상위권에만 안착하면 보장되고 확장되는 성공 앞에선 공염불이었다. 오히려 왜곡된 시스템에서 비판받는 이들은 경쟁을 부추기는 주체가 아니라 팬들과 이용자들이었다.

음원 사재기가 가져온 최후의 날

자연히 어두운 손길이 다가왔다. 이미 2013년부터 음원 사재기, 차트 조작에 대한 논란이 꾸준히 제기됐다. 수천만 원부터 수억 원까지 돈을 챙긴 브로커들이 유령 계정을 생성하고 대포폰을 사들여 '작업장'을 차려놓고 차트 진입을 사고 판다는 제보였다. 2010년대 중반부터는 페이스북 페이지, 유튜브 채널 등을 활용한 '바이럴 마케팅'이 극성이었다. 발표한 지 몇 개월이 지난, 데뷔한 지 얼마 안 된 신인 가수의 노래가 아이돌 그룹 및 유명 가수들을 제치고 갑작스레 반등하며 차트 상위권에 안착했다.

논란의 중심이 된 아티스트들, '마케팅 업체'라 주장하는 소속사들, 멜론을 운영하는 카카오 M, 문화체육관광부 모두 음원 사재기 의혹을 부정하거나 진상을 규명하지 못했다. “해당 음원에 대한 자료가 부족해 음원 사재기 여부를 판단하기 어렵다.”는 답변이 최선이었다.

100위권 진입을 위해 치열하게 투쟁하던 팬덤도, 공정을 화두로 삼고 있는 대중도 분노했다. 그리고 이들 '기계 픽(음원 사재기 논란에 휩싸인 곡들의 멸칭)'은 공고할 것 같았던 실시간 차트의 근간을 뿌리부터 흔들기 시작했다. 차트를 성토하는 목소리가 높아졌다.

신뢰를 잃어버린 플랫폼들은 결국 대규모 개편을 택했다. 2010년대 말부터 디지털 시장의 패권을 유튜브로 빼앗긴 것 역시 버틸 힘을 잃게 했다. 2019년 1월 네이버 바이브가 실시간 차트를 일간 차트로 변경해 제공한 후 실시간 차트 폐지를 선언한 SK텔레콤의 FLO가 뒤를 이었다. 바이브는 이용자 중심의 새 정산 방식(VPS)까지 발표하며 한 걸음 더 나아가기도 했다. 결국 가장 큰 지분을 쥐고 있던 멜론 역시 '실시간 차트'의 간판을 바꿔 달았다.

'개인화', '공정' 외치기 전에

그러나 정말 이게 변화일까. 개혁을 선언하며 새로 만들어진 차트들 역시 예전 실시간 차트와 크게 달라 보이지 않는다. 24Hits 차트만 보더라도 노래 제목 옆 번호만 없어졌을 뿐 한 시간 단위로 순위를 업데이트하고 나열하는 것은 그대로다. 최상위권의 변동폭은 여전히 좁고, 인기 가수들을 제외한 음악인들에게 100위권 진입은 더욱 어려워졌다.

물론 개편 후 특정 곡이 급격한 성장세를 보인다거나 오래도록 차트에 머무르는 빈도가 줄어드는 등의 긍정적인 모습도 목격된다. 하지만 팬덤은 여전히 '숨듣', '총공'을 종용하고 각종 차트 분석 사이트들에선 여전히 '지붕킥', '종합 이용자수', '추이 그래프' 등의 용어를 그대로 사용된다. 여기에 개인화나 큐레이션은 없다.

스트리밍이 절대적인 국내 청취 시장에서 음원 다운로드 비중을 60%나 반영하는 것도 납득하기 어렵다. 구체적인 데이터를 공개하지 않는 상황에서 결국 또 다른 형태의 사재기와 줄 세우기에 대한 우려가 생긴다. 사재기 의혹과 아티스트 수익 배분 문제 어느 하나 시원하게 해명하지 않은 상황에서 개운치 않은 지표다.

개인화를 외치며 난세를 타개하고자 하는 한국 스트리밍 음악 세계지만 언제나 그들의 세계는 100곡이 기준이다. 사재기 논란이 대적으로 점화되지 않았다면, 유튜브, 스포티파이 등 해외 플랫폼의 기세가 거세지 않았다면 애초에 변화를 시도했을지조차 회의적이다. 셀 수 없이 매년 많은 이들이 공신력 있는 대표 차트를 만들어야 한다는 주장을 반복하지만 '실시간 차트' 생태계에선 공정보다 수익이 먼저기에 가능성이 없다.

공정한 음악, 정당한 차트를 외치기 앞서 플랫폼들은 실시간 차트를 생태계 표준으로 만들어버린 도의적 책임부터 지녀야 한다. 실시간 차트의 시대를 살며 음악은 경마장의 말, 사업 아이템, 수익 모델에 더 가까워졌다. 저작권료 횡령 등 그간의 범죄까지 언급하자면 그 해악이 이루 말할 수 없다. 대중은 진정한 변화, 공정한 순위를 바란다. 눈 가리고 아웅 앞엔 도태만이 기다린다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![[윤덕원 칼럼] ‘죽여 마땅한’은 성립 가능한가? (Feat. PULP ? This is hardcore’) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/c/1/2/ec126ea61a93ea26872a5ea8e30315c9.jpg)

![[더뮤지컬] 2025 올리비에 어워즈, 치열한 열정과 따뜻한 연대의 밤](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250411-495829a1.jpg)