정지현은 ‘하루키 디자이너’라는 수식어로부터 자유로울 수 없다. 2011년 『무라카미 하루키 잡문집』 을 디자인한 후 안자이 미즈마루의 그림을 얹어 완성한 2016년의 『후와후와』 까지, 11권의 무라카미 하루키 책을 디자인했다. 굳이 초판 발행 연도를 명기한 이유는 모든 하루키가 새로웠기 때문이다. 주황색 하루키, 손 글씨 하루키, 사인펜 하루키… 디자이너는 한 명인데 하루키의 얼굴은 여러 개였다. 디자인의 특징을 물었을 때, 정지현은 이렇게 말했다. “자기 복제를 하지 않는 것. 그래서 내 스타일을 만들고 싶다는 욕구와 자주 싸우게 돼요. 북 디자인은 저자의 말과 글을 옮기는 작업이지 내 디자인을 펼치는 작업이 아니거든요. 그걸 잊지 않으려고 노력하는 편이에요.”

『무라카미 하루키 잡문집』 을 디자인할 때는 이십대였다. 젊으니까 할 수 있었겠다 싶으면서도, 한편으로는 20대가 하루키의 책을 이렇게 경쾌하게 디자인할 용기가 어디서 났을까 싶다.

입고 있는 옷을 보면 그 사람의 취향을 알 수 있지 않나? 북 디자인은 책이 입고 있는 옷이라고 생각한다. 그러므로 북 디자이너는 화려하고 비싼 옷이 아니라, 이 책이 어떤 말을 하는 책인지 말해줄 수 있는 옷을 입혀야 한다. 『무라카미 하루키 잡문집』 은 하루키 책 중에서는 비교적 묵직한 글들의 비중이 큰 편인데, 원서의 커버에 있는 안자이 미즈마루의 그림을 꼭 사용해야 한다는 조건이 걸려 있었다. 둘 사이의 간극을 어떻게 해야 할까? 고민 끝에 내린 결론은 하루키에 답이 있다는 거였다. 글들의 무게에도 불구하고, 아저씨 하루키의 귀여운 구석은 여전히 존재한다. 대신 동그란 창 너머에 그림을 배치해 책이 가진 양면을 담으려 했다.

『무라카미 하루키 잡문집』 일본판과 한국판 표지.

뒤이어 나온 ‘무라카미 라디오 시리즈’도 화제였다. 직접 서체를 만들었다고 들었다.

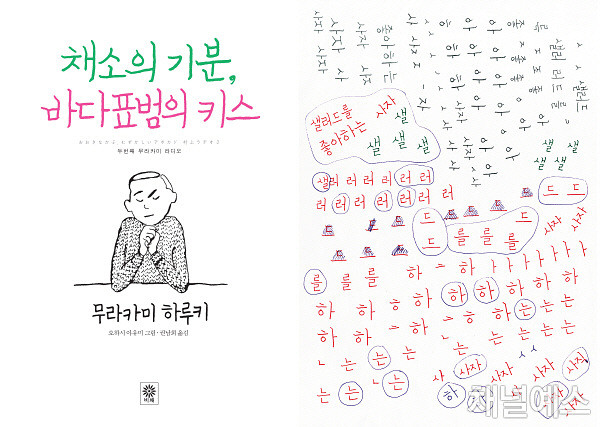

원고를 읽고 처음 받은 인상이 ‘하루키의 일기’였다. 초등학생 시절 연필로 꾹꾹 눌러쓰던 글씨를 사용하고 싶었는데, 기존 서체에는 만족스러운 게 없어서 직접 쓰게 됐다. 연습을 아주 많이 했다. 원래 내 글씨체가 아니니까. 국내에서는 2권인 『채소의 기분, 바다표범의 키스』 가 먼저 출간됐는데, ‘채채채채’, ‘소소소소소’ 식으로 한 글자씩 쓰다가 그마저도 잘 안 돼 자음과 모음을 따로 쓴 다음 수십 차례 조합해서 완성했다. 그 과정이 얼마나 지난했는지 1권(『 저녁 무렵에 면도하기』 )과 3권(『샐러드를 먹는 사자』) 계약 소식을 듣고는 울 뻔했다. 하하.

‘만약에 초등학생 하루키가 일기를 쓴다면?’에서 출발한 글자들과 ‘무라카미 라디오 시리즈’ 제2권.

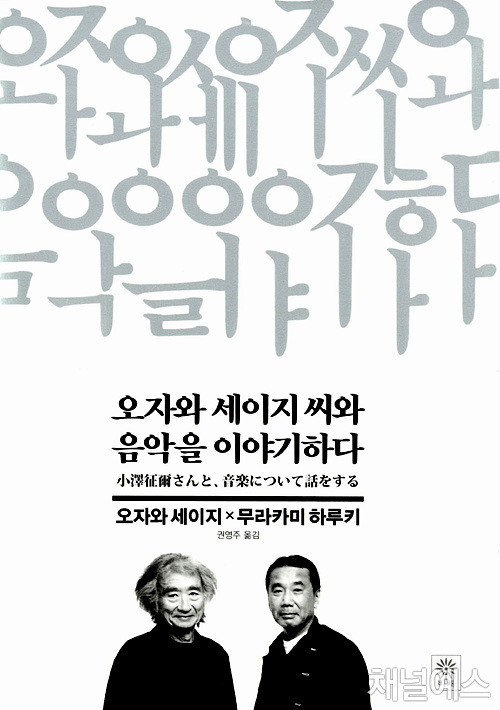

『더 스크랩』 , 『오자와 세이지 씨와 음악을 이야기하다』는 전작과는 스타일이 확연히 다르다.

『더 스크랩』 은 ‘스크랩’이라는 단어에서 착안했다. 제목처럼 붙여도 보고 잘라도 보자는 단순한 아이디어를 가지고, 종이 테이프를 A3 용지에 붙여서 서체를 만든 다음, 이제 잘라보자 싶어 책을 자르기로 했다. 제작부에서는 난감해했지만. 하하. 『오자와 세이지 씨와 음악을 이야기하다』 는 책을 읽는 내내 음악이 느껴지기를 바랐다. 자음과 모음을 해체했다가 다시 합쳤더니 제법 음악적인 비주얼이 만들어져서 이 흐름을 본문에도 그대로 이어갔다.

‘하루키 디자이너’라니, 부담스러운 수식어가 아닐까 싶다.

부담스럽지 않다고 하면 거짓말이다. 판매에도 신경이 쓰이고 디자인에 대한 피드백도 많다. 하지만 작업 과정만 놓고 보면 오히려 편하다. 일본에서의 컨펌 과정이 까다롭다 보니 상대적으로 내부 간섭은 적다. 그래서 자유롭게 디자인했고, 그 점이 조금은 신선한 디자인이 나올 수 있었던 이유가 아니었나 한다.

‘하루키가 스크랩한 것들’이라는 기획 의도를 담아 실제로 자르고 붙여 완성한 『더 스크랩』.

김영사에서 10년 일하고 독립했다. 회사 이름이 ‘즐거운 생활’이던데, 앞으로 하고 싶은 일들과 관련이 있는 걸까?

‘즐거운 생활’이라고 쓰지만 ‘즐겁기 위한 생활’에 더 가깝다. 원래 재미에 관심이 많다. 예전부터 본업이 아닌 일들을 기웃거렸다. 합정동 ‘취향관’ 오픈 시즌 때 음악 살롱을 기획하기도 했고, 해외 출장길에 들고 온 팸플릿을 모아 팝업 스토어를 연 적도 있다. 타이틀이 ‘찌라시 상점’이었다. 이런 활동들이 회사 이름을 정하는 데 많은 영향을 끼쳤다. 로고를 자세히 보면 선이 꼬이기도 하고 튕기기도 하는데, 줄넘기하는 모습을 담은 거다. 앞으로도 뭐가 될지는 모르지만, 즐겁기 위한 활동을 더 많이 하고 싶다.

『오자와 세이지 씨와 음악을 이야기하다』의 표지. 음표가 된 글자.

퇴사 후 디자인한 책 중에 과정이 가장 즐거웠던 한 권을 꼽는다면?

악동뮤지션 이찬혁의 소설 『물 만난 물고기』 . 팬심으로 지었다 워낙 좋아하는 뮤지션이고, 음반과 하루 간격으로 발간된다는 형식도 마음에 들었다. 주어진 제약을 극복한 사례이기도 하다. 음반 재킷은 YG에서 작업했는데, 음반과 책에 같은 그림을 사용해야 했다. 물론 그림은 정해져 있었고. 그림 외에 다른 요소는 개입시키지 말아달라는 요청이 있었는데, 물고기에 꽂히는 바람에 며칠 밤낮을 걸쳐 찾아낸 은빛 물고기 한 마리를 풀어 넣게 됐다. 반응을 기다리면서 얼마나 조마조마했던지. 그 밖에도 가독성 좋은 블루로 본문을 채운 점 등 디자이너의 고집을 꽤 많이 넣었는데, 다행히 결과가 좋았다.

‘사라진 것들’ 달력 프로젝트.

‘사라진 것들’ 달력 프로젝트도 즐겁기 위한 생활의 일환인가?

다 함께 즐겁기 위해서는 사회적 이슈에 꾸준히 관심을 갖고, 각자 할 수 있는 일을 해야 한다고 생각한다. 더구나 디자이너는 이슈를 시각화해서 사람들에게 전달하는 일의 실무자다. ‘사라진 것들’ 달력 프로젝트는 젠트리피케이션에 대한 피상적 시각을 ‘우리의 이야기’로 돌리기 위해 시작했다. 오은 시인, 은유 작가, 서정민갑 평론가 등이 쓴 글을 담은 버전과 홍진훤 사진작가의 작품을 실은 버전, 두 가지로 만들어서 전달하는 방식도 다각화해봤다. 앞으로도 시시때때로 내가 할 수 있는 일을 할 것이다.

아트 디렉터를 맡고 있는 붕가붕가 레코드의 북 토크 포스터.

이야기를 나눌수록 정지현의 시선이 닿는 곳이 궁금해진다. 지금, 북 디자인 신에서 가장 눈여겨보는 디자이너는 누구인가?

프로파간다와 6699프레스. 디자인도 디자인이지만 기획이 너무 좋다. 『88 Seoul』, 『서울의 목욕탕』, 다큐멘터리로도 동시 제작하는 독립 잡지 『안녕, 둔촌주공아파트』는 찾아보길 권한다. 디자이너나 기획자라면 작업실유령에서 내놓은 빌 길의 책 『이제껏 배운 디자인 규칙은 다 잊어라』 를 상비하시길.

-

<p style="padding: 0px; line-height: 1.8;">채소의 기분, 바다표범의 키스

무라카미 하루키 저/권남희 역 | 비채

주간 「앙앙」의 인기 연재 ‘무라카미 라디오’의 일 년 치 글을 묶은 것이다. 진지한 사색과 넘치는 위트의 환상적인 앙상블에, 에피소드마다 곁들인 오하시 아유미의 여백이 있는 동판화 컬래버레이션이 이 책의 매력을 더한다.

무라카미 하루키 잡문집

출판사 | 비채

채소의 기분, 바다표범의 키스

출판사 | 비채

저녁 무렵에 면도하기

출판사 | 비채

더 스크랩

출판사 | 비채

오자와 세이지 씨와 음악을 이야기하다

출판사 | 비채

채소의 기분, 바다표범의 키스

출판사 | 비채

저녁 무렵에 면도하기

출판사 | 비채

무라카미 하루키 잡문집

출판사 | 비채

오자와 세이지 씨와 음악을 이야기하다

출판사 | 비채

더 스크랩

출판사 | 비채

물 만난 물고기

출판사 | 수카

물 만난 물고기

출판사 | 수카

정다운, 문일완

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

이혜련(아더스튜디오)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[리뷰] 몸보다 오래 살아남은 기억에 관해](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250709-2d5391b0.jpg)

![[큐레이션] 손끝에서 생생하게 읽히는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250325-c94f6761.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)