글의 더미와 함께하는 일의 현장

나는 어쩌자고 이렇게 부끄러운 쓰기를 계속하고 있는가. 옛날옛적부터 내려오는(?) 말에 따르면 엠디는 뭐든(M) 다(D) 하는 사람이라는데, ‘뭐든’에 들어가는 온갖 잡다한 일들 중에서도 글쓰기의 비중이 적지 않다. 소개 글이나 추천 글, 특별한 양식 제한이 없는 글, 수십 수백 자의 글부터 그 이상의 글까지 모양도 길이도 다양하다. 그렇게 마구 생산해낸 문장들은 마음에 쏙 든 적이 없는데 특히나 절망적인 수준이다 싶을 때는, 이건 써 놨으니 글이라면 글인데 이것을 제대로 된 의미의 글이라 할 수 있을까 하는 의구심도 드는 것이다.

사실 이런 생각이 드는 이유는 나에게 있어서 글쓰기가 갖는 역할, 위치의 모호함에 있다. 일은 일이고 글은 글이면 좋을 텐데 이것이 일과 일 아닌 것 사이의 어디쯤 있기 때문이다. 업무의 양이나 빈도, 강도 등의 면에서 보아도 애매하고 심적으로도 그렇다. 높은 확률로 다수의 불행은 몰려서 오고 화장품이나 먹거리는 약속이나 한 것처럼 동시다발적으로 바닥을 보이듯이, 일도 몰려서 온다. 쓰는 일도 몰려서 온다. 매일매일 시간에 쫓겨 그날의 쓰기를 해치우면서 체감하는 글쓰기의 정체성은 영락없이 ‘일’인데, 하다 보면 업무에 대해 갖게 되는 욕심과는 결이 다른 욕심이 고개를 드니 거기에서 약간의 혼선이 생긴다. 글쓰기가 (주된) 업이 아닌 사람에게 글쓰기란 무엇인가.

쓰기에 대해 작가들은 무슨 말을 할까.

‘산다’와 마찬가지로 글쓰기 역시 ‘모른다’에서 ‘안다’로 이어지는 과정을 가리키는 말인 셈이다. 그렇게 해서 쓸 수 없는 것을 쓰게 되면 글쓰기는 끝난다. 그렇다면 어떻게 하면 쓸 수 없는 것을 쓸 수 있을까? 거기까지 가려면 아직 멀었다. 일단은 자기가 쓴 것을 명확하게 다듬는 일부터 해야만 한다. 그러니까 쓸 수 없는 것을 쓰기 위해서는 쓸 수 있는 걸 정확하게 쓰는 것부터 시작한다.

-김연수, 『소설가의 일』 204쪽

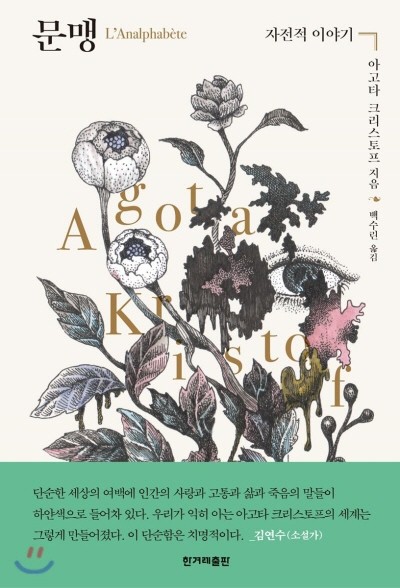

어떻게 작가가 되는가 하는 질문에 대한 답은 이것이다. 우리는 작가가 된다. 우리가 쓰는 것에 대한 믿음을 결코 잃지 않은 채, 끈질기고 고집스럽게 쓰면서.

-아고타 크리스토프, 『문맹』 103쪽

9회 말 투 아웃 만루 상황에서 작가는 타자를 잡아야 하는 투수이다. 마지막 상대 타자를 세워두고 던지는 첫 투구. 그것이 발단이다. 1회 초 1번 타자가 타석에 들어서는 것이 발단이 되어서는 곤란하다. 독자들 다 도망간다.

-박금산, 『소설의 순간들』 16쪽

나는 소설을 쓰는 사람이 아니지만, 될 수도 없지만, 비슷한 맥의 고민들이 있다. 책을 더 많이 읽었다면 훨씬 그럴듯한 문장을 쓸 수 있지 않을까? 내가 하고싶은 말이 더 많은 사람이라면, 또는 이야기를 재미있게 할 수 있는 사람이라면 더 더 읽고 싶어지는 글을 쓸 수 있지 않을까? 마지막엔 ‘나는 틀렸어’로 끝나는 이런 생각들이 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다.

역시 답은 못 찾겠다. ‘일은 일이고 글은 글’이라는 것은 불가능한 것이겠지. 이런 얘기로 글을 여기까지 끌고 왔다는 사실이 그것을 방증한다. 스스로 판 함정에 빠진 기분인데, 번뜩, 둘을 멀찍이 떼어보면 괜찮지 않을까 싶어졌다. 속도에 차이를 둬 보자는 생각. 글에는, 쓰기에는 시간이 더 필요한 것 같다. 일은 일이고 - 어쩌구저쩌구 우여곡절 파란만장 우당탕 - 글은 글이다. 정도면 될까? 어떻게 포장하든 이것은, 그럼에도 이런 부끄러운 글쓰기를 계속할 수밖에 없는 나를 위한 주문 내지 자기 위로일 뿐이겠지만, 또 한 편의 아쉬움을 내놓는 마음은 그렇다. 일은 일이고 글은 글이지 뭐. 이 직장인아 일단 일이나 잘하자. 시간이 흐르고 글이 쌓이고 쌓이면 글도 글이 되겠지.

-

소설의 순간들박금산 저 | 김영사

짧은 플래시 픽션 25편에 작가만의 소설론을 더해 엮은 색다른 소설집이다. 우선 그 구성부터가 특이하다. 소설집의 흔한 구성인 ‘1부, 2부, 3부, 4부’ 대신 ‘발단, 전개, 절정, 결말’ 네 부로 나누어 소설을 배치했다.

박형욱(도서 PD)

책을 읽고 고르고 사고 팝니다. 아직은 ‘역시’ 보다는 ‘정말?’을 많이 듣고 싶은데 이번 생에는 글렀습니다. 그것대로의 좋은 점을 찾으며 삽니다.

![[젊은 작가 특집] 예소연 “소설이 저를 자꾸 만들어낸다는 생각을 해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-e92deffa.jpg)

![[젊은 작가 특집] 성혜령 “실패에 익숙해지는 중이에요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-f878f7d8.jpg)

![[김승일의 시 수업] 에필로그로서의 시](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-218f8487.png)

![[책의 날] 언어의 바다에서 물방울로 연결되기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250422-897ecfd4.png)

![[다시 보는 인터뷰] 한강 소설가의 말, 말, 말](https://image.yes24.com/images/chyes24/c/9/7/5/c975353d6544a13ccd70eca4e8cf00a4.jpg)